- 2025年05月30日

原価管理とは?目的やメリット・具体的な原価管理の流れや方法を解説

案件管理

原価管理とは、企業がコストを効果的に管理し、適切な利益を確保するための手法です。この管理方法を導入することにより、無駄を削減し、利益を向上させることが可能になります。

この記事では、この管理手法の詳細な内容について解説します。

コンテンツ

原価管理の基本を知ろう

原価管理は、企業がコストを適切に把握し、効率的に経営を行うための重要な活動です。基本的には、製品やサービスの提供にかかる材料費、労務費、その他の製造間接費など、さまざまなコストを分析・管理することを指します。原価管理の基礎を理解することで、企業は生産プロセスの最適化や無駄の削減につなげることが可能となります。具体的には、原価計算を通じて、各製品にかかる真のコストを明らかにし、その情報を基に価格設定を行うことができます。また、原価の変動を把握することで、経営戦略を柔軟に見直すことができるため、競争力の向上にも寄与します。原価管理を行うメリット

原価管理が企業経営において重要な理由は大きく2つが挙げられます。メリット1:利益を最大化できる

まず第一に、利益の最大化に寄与するからです。正確な原価情報を持つことは、適正な価格設定のために不可欠です。例えば、製紙業界では、原材料費や人件費の動向を敏感に察知することが、利益を確保する上での鍵となります。さらに、コストが予想以上に上昇した場合でも、迅速に対応策を講じることができるため、長期的な経営の安定性を確保できる点も大きなメリットです。メリット2:無駄なコストを削減できる

また、原価管理を通じて無駄を削減することができれば、資源の最適配分が実現でき、全体的な業務効率が向上します。実際、製造業の企業が原価管理を徹底することで、業務の無駄を10%削減できたというケースもあります。これにより、リソースを新たなプロジェクトや研究開発に振り向ける余裕も生まれ、企業全体の競争力を高めることにつながります。このように、原価管理の基本をしっかり理解し実践することは、企業の成長戦略において欠かせない要素となります。企業はその活動を通じて市場の変化に適応し、持続可能な成長を目指すことができます。

原価計算や予算管理・利益管理との違いは?

原価管理、原価計算、予算管理、利益管理の各概念は、企業の財務戦略において重要ですが、それぞれ異なる役割を果たしています。原価計算

原価計算は製品やサービスの生産にかかる実際のコストを計測するプロセスです。例えば、製造業では、材料費や人件費、設備の減価償却などを含む詳細な原価データが必要です。この情報は会社の利益に直接影響を与えるため、精度が求められます。予算管理

予算管理は計画段階で設定した資金やコストに基づき、実際の支出を監視管理する手法であり、予算の執行状況やその差異を分析して財務状況を把握します。利益管理

利益管理は、企業全体の収益性を向上させるための戦略的アプローチです。経常利益や営業利益に着目し、収益を上げるためにはどのような施策が必要かを計画します。ここでのキーポイントは「利益を最大化する方法」を考えることにあり、原価の削減や売上の増加が中心的テーマになります。このように、原価計算や予算管理、利益管理はそれぞれ異なる目的と手法を持っていますが、原価管理はその基盤となる考え方をロジカルに組織し、コストを最適化して利益を上げるための総合的な視点を提供します。これらを正しく理解することで、企業はより効果的な経営判断を行うことができるのです。

具体的な原価管理の流れ

具体的な原価管理の流れは、企業が効率的にコストを管理し、利益を最大化するための重要なプロセスです。以下に、その流れを具体的に示します。1. 標準原価の設定

原価管理の第一歩は、製品やサービスにかかる標準的な原価を設定することです。この際、市場調査や過去の実績データを基に、材料費や人件費、製造経費などを詳細に見積もります。標準原価は、社内での目標設定やコスト管理の基準となります。2. 原価計算の実施

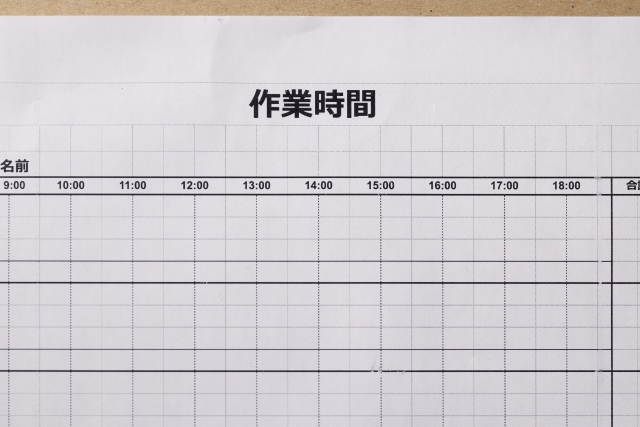

次に、実際の生産活動における原価を計算します。これには、実際の材料使用量や作業時間、機械稼働時間を記録し、標準原価と実際原価を比較することが含まれます。この情報は、コストが予定通りに進んでいるかどうかを確認するために重要です。3. 差異分析による課題抽出

原価計算の結果、標準原価と実際原価の差異を分析します。差異分析は、コストオーバーランの原因を特定する手段であり、どの部分で問題が発生しているのかを把握するために役立ちます。この段階で抜けや過剰がある場合は、改善が必要なエリアを明確にします。4. 改善プロセスの実行

課題が特定されたら、それに対して具体的な改善策を計画し、実行に移します。これには、無駄なコストを削減するための新しい工程の導入や、より効率的な材料調達方法の模索が含まれることが一般的です。実施後は、再度原価管理のサイクルに戻り、改善効果を評価します。これらの流れを通じて、企業はより合理的で効率的な原価管理を行い、持続的な経営改善に繋げることができます。

原価管理を行う際の注意点

原価管理を行う際には、いくつかの注意点を考慮することが非常に重要です。データの正確性

まず、データの正確性が挙げられます。原価管理は、さまざまなデータに基づいて行われますが、これらのデータが不正確であれば、計算結果や分析結果も信頼性を欠くことになります。特に、材料費や労務費のような変動の大きい要素については、常に最新の情報を反映させる必要があります。コスト計算の難しさ

次に、コスト計算の難しさにも注意が必要です。直接費と間接費の配分が適切でない場合、原価が過大評価または過小評価されることがあるため、細心の注意が求められます。特に間接費は、製品やサービスにどのように配分するかが難しく、適切な基準を設けないと公平性が損なわれます。エクセル管理の限界と属人化のリスク

さらに、エクセルを用いた原価管理は、使い勝手が良い一方で、手作業によるエラーや属人化のリスクがあります。作業を進める中で、特定の担当者に知識が偏ると、他のメンバーが同じ情報を共有できず、組織全体の運用効率が低下します。これを避けるためには、適切なマニュアルやガイドラインを整備し、誰でもクリアに使用できる仕組みを作り上げることが重要です。間接費の配分や業務負担の増加

また、間接費の配分が適切に行われないと、全体の業務負担が増加する可能性があります。特に、管理会計を担当するスタッフの負担が増えると、彼らが本来行うべき分析作業に影響が出ることも考えられます。このような背景から、原価管理の体制をより効率的に整えていく必要があります。以上の点に留意することで、より効果的な原価管理を実現し、経営の意思決定に貢献できる体制を築くことができるでしょう。

原価管理の課題を解決する手段

原価管理の課題を解決するための手段は多岐にわたりますが、特に効果的な方法としてエクセルテンプレートの活用、原価管理システムの導入、そして生産管理や販売管理システムとの連携があります。これらの手段を組み合わせることで、運用効率を大幅に向上させることができます。エクセルテンプレートの活用による基本運用

まず、エクセルテンプレートの活用は、原価管理を始めるにあたっての基本中の基本です。エクセルは多くの企業で利用されているため、初期投資が少なく簡単に導入できる利点があります。例えば、原価計算のもととなるデータを整理し、視覚化することで、現状のコスト構造を把握しやすくなります。テンプレートを使用することで標準化を図ることもでき、全ての部門で同じ基準でデータを扱うことが可能になります。原価管理システム導入の利点

次に、原価管理システムの導入は、より高度な分析や管理を可能にします。最新のソフトウェアを導入することで、リアルタイムでのデータ収集や分析が行え、迅速な意思決定をサポートします。特に、大規模な製造業においては、複雑な原価構造を簡潔に管理できる点が魅力です。また、システムの中には予測機能やトレンド分析を搭載しているものもあり、未来のコスト変動を予測することができます。生産管理や販売管理システムとの連携

さらに、生産管理や販売管理システムとの連携も極めて重要です。これにより、原価データと売上データが一元管理され、全体としての業務効率が向上します。例えば、生産過程での無駄が明確になり、無駄を省いた投資を行うことが可能になります。部門間の情報共有がスムーズになることで、意識の統一が図られ、業績の向上に寄与します。これらの手段を適切に取り入れることで、原価管理の課題に対する実効性を高めることができ、企業の持続的な成長に向けた基盤を築くことができます。効率的な原価管理は、今後の競争環境において非常に重要な位置を占めることでしょう。

まとめ

原価管理は、企業の利益を最大化し、健全な経営を実現するために欠かせない管理手法です。適切な原価管理を行うことで、コスト削減や利益向上だけでなく、経営の透明性向上やリスク管理の強化も可能になります。原価管理を効果的に実施するためには、最新のツールを導入し、データの可視化を進めることが重要です。また、社内での意識改革を促し、適切なトレーニングを実施することで、より精度の高い管理が可能になります。業種や企業規模に応じた最適な原価管理の方法を選び、継続的に改善を重ねていきましょう。

誰でも使いやすい!利益管理システム「要 〜KANAME〜」

材料費の高騰、人件費の上昇、管理業務の複雑化が加速する今、利益を見える化するために利益管理システムを導入しても・・・・操作画面が難しく、内勤の人しか使えない

・困った時にサポートを受けたいのに、メールしか連絡窓口がない

・管理業務の手間を減らすつもりが、逆に入力作業が増えてしまった

結果、運用が続かなかった・・・というのはよくある話です。

【要〜KANAME〜】は、15,000社以上の工事店様の声から生まれた工事台帳ベースの利益管理システムです!

★社長も職人さんも事務員さんも使いやすい画面設計!

★困った時は、電話・LINE・遠隔・訪問で安心のサポート!

★工事台帳に見積・請求・注文書・日報など紐付け!無駄な入力なし!

など、運用の障害になる問題を解決するために開発されました!

<「要〜KANAME〜」の詳細を見る!>