- 2025年10月29日

【すぐ実践できる】原価管理とは?目的やメリット、管理方法の全体の流れをわかりやすく解説

建設業に関する知識案件管理

あなたの会社では、「売上は悪くないのに、なぜか利益が残らない」そんな悩みを感じていませんか?

その原因の多くは、コストの実態が見えていないことにあります。

どの案件で、どの作業に、どれだけの費用がかかっているのか。

それを数字で把握できなければ、改善の打ち手も見えません。

そこで必要になるのが「原価管理」です。

原価管理とは、業務にかかるコストを見える化し、どこを直せば利益が伸びるかを明確にする仕組みのこと。

単なる経理作業ではなく、会社の利益体質をつくる「経営の武器」です。

この記事では、下記についてわかりやすく解説します。

・原価管理の基本的な考え方

・すぐに実践できる原価管理の進め方(4ステップ)

・利益管理や予算管理との違い

読み終えるころには、「明日からうちでも始められそう」と思えるレベルで、原価管理の全体像がつかめるはずです。

コンテンツ

原価管理とは、コストを「見える化」して利益を最大化する仕組み

原価管理とは、製品やサービスを提供する上でかかるコストを詳細に把握し、分析することで、企業の利益を最大化するための仕組みです。企業は、この原価管理によって「見える化」されたコストを、事前に設定した目標原価と比較し、その差異を分析します。

この分析によって、どこに無駄があるのか、どこを改善すればコストを削減できるのかを具体的に特定できるのです。

これにより、無駄を排除し、業務効率を改善するための具体的な行動へとつなげ、最終的に利益の最大化を目指します。

原価管理は、単なるコスト計算だけでなく、未来に向けた改善と意思決定を支援する重要な経営手法なのです。

業種ごとの違い

原価管理において、管理する原価の項目は業種によって違いがあります。例えば、建設業やサービス業、製造業、IT業界では原価項目に明確な違いがあるため、それぞれの特性を理解することが重要です。ここでは、各業種の原価項目の例を詳しく説明します。建設業

建設業における原価管理は、一般的な原価管理と大きく異なります。工事は、土地の購入から設計、施工、引き渡しまで、それぞれの工程で発生する費用が多岐にわたり、一つとして同じものがないため、個別の工事ごとに原価を設定し、管理する必要があるのです。

主な原価項目としては、材料費、労務費、外注費、経費が挙げられます。

例えば、材料費は建築資材の仕入れ費用、労務費は現場作業員の賃金、外注費は専門業者への委託費用、経費は現場事務所の運営費や機械のリース料などです。

これらの費用は工事の規模や期間、使用する材料の種類、協力会社によって大きく変動するため、個別の見積もりや契約に基づいた厳密な管理が求められます。

関連記事:

建設業の工事原価管理のやりやすい方法|難しい理由と実践メリットを紹介

施工管理における原価管理とは?建設業の工事における目的とメリットを解説

サービス業

サービス業の原価管理の特徴は、形のないサービスが商品であるため、主要な原価は人件費やシステム維持費、設備費用で構成されるところです。例えば、コンサルティングサービスではコンサルタントの人件費が、ホテル業では従業員の給与や施設の維持管理費が中心的な原価となります。

サービス業における原価管理のポイントは、材料費ではなく、サービス提供に直接関わる人件費やサービス品質維持のための間接的な費用をいかに効率的に管理できるかです。

そのため、一人当たりの生産性向上やサービス提供時間の短縮、ITシステムの導入による業務効率化が重要な施策となります。

具体的には、システム開発会社ではエンジニアの人件費や開発ツール費用、サーバー費用が原価となり、これらを最適化して質の高いサービスを効率的に提供することが利益率向上に直結します。

製造業

製造業における原価管理は、製品の生産活動に直接関連する費用を詳細に把握し、管理することが求められるため、一般的な原価管理とは異なる特徴を持っています。具体的には、材料費、労務費、製造経費といった製造原価の構成要素を正確に把握することが極めて重要です。特に、製品ごとに異なる材料の調達費用や、製造工程における作業員の賃金である労務費は、変動要因が多岐にわたるため、管理が難しい項目と言えるでしょう。

例えば、原材料の価格変動や為替レートの変動は材料費に直接影響を与え、また、生産量や稼働時間の変化は労務費に大きく関わってきます。

これらの費用を正確に把握し、製品ごとの原価を算出することが、適正な製品価格の設定や利益計画の策定に直結します。

製造業では、通常、製品を大量生産する特性から、標準原価を設定し、実際原価との差異を分析する「標準原価計算」が広く用いられています。

これは、目標とすべき原価を事前に設定し、実際の製造活動で発生した原価と比較することで、どの工程で、どれくらいのコスト超過が発生しているのかを「見える化」する手法です。

この差異分析を通じて、無駄なコストを特定し、改善策を講じることで、生産管理の効率化とコスト削減を実現できます。

IT業界

IT業界における原価管理は、プロジェクト単位でシステム開発やサービス提供を進めることが一般的です。そのため、原価管理もプロジェクトごとに「個別原価計算」を用いて実施されるという特徴があります。IT業界における主要な原価の項目は、主に労務費・外注費・経費の3つに分けられます。

なかでも労務費が原価の大半を占めることが特徴です。

労務費とは、エンジニアやプロジェクトマネージャーの給与、賞与、社会保険料などが該当し、「誰が・どのプロジェクトに・どれだけの時間を使ったか」を正確に把握することが求められます。

そのほか、外注費は外部の企業やフリーランスに業務を委託する際の費用、経費はサーバーやクラウド、通信費などのインフラ維持費が中心です。

このようにIT業界では、プロジェクト単位で人件費を中心に管理し、リアルタイムに損益を把握する仕組みづくりが重要となります。

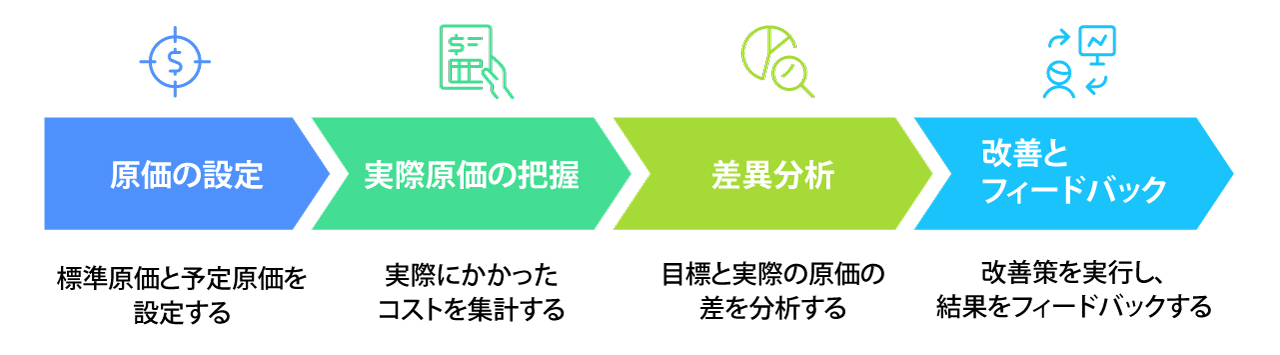

原価管理を実践するための基本的な流れ【4ステップ】

原価管理を実践するには、まず原価を設定し、次に実際にかかった原価を把握、両者の差異を分析して改善策を講じるという4つのステップを踏むことが重要です。

このサイクルを回すことで、コスト削減と利益最大化を実現できます。

特に、複雑な原価計算やデータ分析を効率的に行うためには、システムの活用が不可欠です。

このプロセスを体系的に実行することで、企業の競争力を高めることができます。

1. 原価の設定(標準原価・予定原価)

原価管理を開始するにあたり、まず「目標原価の設定」が行われます。これは、実際に費用が発生する前に「業務や案件をどのくらいの費用で完了できるのか」という基準を定める段階です。この目標原価の設定方法には、主に「予定原価」が用いられます。予定原価は、製品の製造やサービスの提供を始める前に、過去の実績や現在の状況に基づいて計算される原価です。

この予定原価の中に、効率的な生産活動を前提とした目標値である「標準原価」が含まれることがあります。標準原価は、製品を製造する際に必要な労働力や材料の消費量などを統計的に調査し、科学的に算定されるものです。

2. 実際原価の把握

次のステップは「実際原価の把握」です。ここでは、案件・サービス提供・業務運営などに実際どの程度のコストがかかったかを正確に集計します。

原価を構成する主な項目は以下の3つです。

- 材料費・仕入費:業務に必要な資材、機材、外部サービスの購入費用など

- 労務費:従業員や協力スタッフの作業時間、人件費、交通費など

- 経費:オフィス家賃、光熱費、通信費、ソフトウェア利用料、リース料などの間接コスト

これにより、どの活動・案件が利益を生んでいるのか、どの部分でコストがかさんでいるのかを明確にできます。

また、すべてを正確に記録しようとすると手間がかかるため、

変動の少ない費用はあらかじめ設定した「標準値」で処理し、変動の大きい費用を重点的に把握するなど、現実的な方法で運用することも大切です。

3. 差異分析

「差異分析」は、目標原価(標準・予定)と実際原価の差を分析するステップです。この分析によって「どこで」「なぜ」コストのズレが発生したのかを明確にし、次の改善に活かします。

例えば、

- 材料費が想定より高かった → 仕入れ価格が上がったのか、使用量が増えたのか

- 人件費が増えた → 作業時間が超過したのか、工程に無駄があったのか

- 経費が増えた → 想定外の外注や交通費が発生したのか

差異が小さい場合は問題ないですが、目標から大きく外れている場合は、

再発防止策や改善策を立てる必要があります。

また、逆にコスト削減に成功している場合は、その成功要因を分析し、他の案件にも横展開することで全体最適化につながります。

4. 改善とフィードバック

最後のステップは「改善とフィードバック」です。差異分析で見えた課題や成功要因をもとに、次の業務や案件に向けた改善策を立てます。

たとえば、

- 作業の進め方を見直し、ムリ・ムダ・ムラを減らす

- 外注先や仕入れ先を見直してコストを最適化する

- 人員配置やツール活用で生産性を高める

- 実績データを基に、より現実的な標準原価を再設定する

このように、「設定 → 把握 → 分析 → 改善 → 再設定」というサイクルを回し続けることで、

業種を問わず、原価構造の最適化と利益率の向上を実現できます。

原価管理の目的とメリット

原価管理の目的は、あらゆる業務にかかるコストを「見える化」し、利益を最大化することです。原価を正確に把握・管理することで、経営状況が明確になり、無駄の削減やコストの最適化が可能になります。

その結果、利益率の向上はもちろん、迅速で的確な経営判断にもつながります。

さらに、現場や部門の報告を感覚ではなく「数字」で説明できるようになることで、社内全体の意思決定の質も高まります。

この章では、原価管理の目的とメリットについて詳しく解説するため、原価管理の重要性を理解し、実践に役立てたい方にぜひお読みいただきたい内容です。

利益率の向上・経営の見える化

原価管理の最大の目的は、利益率を高めながら、経営状況を可視化することです。原価管理を行うことで、自社の業務やサービスが「どの程度のコストで提供され、どれだけ利益を生んでいるのか」を明確に把握できます。

たとえば、案件ごと・サービスごとに

- 人件費(作業時間や担当人数)

- 外注費や仕入費

- 光熱費・通信費などの経費

経営の見える化は単に数字を集計することではなく、キャッシュフローや資金繰りの把握にも役立ちます。

これにより、経営者や管理者はデータに基づいた価格設定・予算計画・投資判断を行えるようになります。

つまり原価管理は、企業の収益性を高めるだけでなく、「感覚ではなく数字で判断できる経営」を実現する仕組みなのです。

無駄の削減・コスト最適化

原価管理によって、業務や案件における「ムダ」を特定し、コストを最適化できます。コスト最適化とは、必要な支出は維持しつつ、不要なコストを減らすことです。単なる削減ではなく「費用対効果を最大化する」取り組みを意味します。

たとえば、

- 作業手順の見直しによる時間短縮

- 外注や仕入先の見直しによる費用削減

- ソフトウェアやツール導入による業務効率化

- 事務コスト・交通費・会議費などの整理

原価を「見える化」することで、

「どの活動にコストが偏っているのか」「成果に対して費用が見合っているか」が一目で分かるようになります。

結果として、組織全体の生産性や利益率を底上げすることができるのです。

経営判断や意思決定のスピードアップ

原価管理によってリアルタイムで正確なコスト情報を把握できるようになると、経営判断が速く・確実になります。市場や顧客ニーズが変化する中で、データに基づいた迅速な対応は競争力そのものです。

たとえば、

- 案件の採算を見て「続ける/やめる」の判断を早く下せる

- 新サービスの原価見込みを立てて価格設定を即決できる

- 予算超過の兆候を早期に察知し、対策を取れる

また、設備投資やシステム導入といった経営判断の際にも、

「この投資でどれくらいコスト削減・利益向上が見込めるのか」を数値で試算できるようになります。

これにより、感覚ではなく根拠のある意思決定が可能になります。

上司・経営層に数字で説明できる

原価管理によって得られるデータは、「感覚ではなく根拠で話す」ための共通言語になります。上司や経営層への報告も、「〇〇に△△円かかっており、当初計画より□□円超過している。その原因は○○で、改善策として□□を提案します」と具体的に説明できるようになります。

これにより、経営層は現状を正確に把握し、迅速な判断が可能になります。

また、数字で語る文化が定着すると、部門ごとの責任範囲や成果も明確になり、組織全体の一体感が生まれます。

数字をもとにした説明は、信頼性・説得力・再現性を高める武器です。

原価管理は、単なる経理作業ではなく、経営を動かす“共通の言語”を整える仕組みとも言えます。

原価計算、予算管理、利益管理との違い

原価管理と類似した用語として、「原価計算」「予算管理」「利益管理」があります。どれも企業活動における重要な管理手法ですが、それぞれ目的と役割が異なります。

これらの違いを理解することで、経営の全体像をより深く捉え、効率的な意思決定につなげることができます。

原価計算との違い

原価計算は「いくらかかったか」を正確に集計する仕組み、原価管理は「なぜかかったか」「どう減らすか」を考える仕組みです。原価計算は、業務やプロジェクトにかかったコストを正確に把握し、財務報告や会計処理に反映させるためのものです。

たとえば、「この案件には人件費が○円、外注費が○円かかった」といった事実の記録が目的です。

一方、原価管理は、その原価計算で得たデータをもとに、

「なぜ想定よりコストが高かったのか?」「どうすれば次は抑えられるか?」といった原因の分析と改善を行う仕組みです。

つまり、

原価計算:過去の結果を集める

原価管理:その結果を次に活かす

という関係にあります。

両者は連動しており、原価管理は原価計算の上に成り立つ「改善のためのステップ」です。

関連記事:

原価管理と会計の違い・関係を経理目線で徹底解説|利益改善につながる実務の仕組みづくり

予算管理との違い

予算管理は「将来どのようにお金を使うか」を決める仕組み、原価管理は「実際にお金がどう使われたか」を改善する仕組みです。予算管理は、会社全体の資金や人員などの経営資源を「どのように配分するか」を計画・統制する仕組みです。

企業として「どのくらいの売上を目指し、そのためにどのくらいの費用を使うのか」をあらかじめ決め、経営の方向性を定めます。

つまり、未来に向けた計画のコントロールが目的です。

一方、原価管理はもっと現場に近く、実際に発生したコストを分析して改善することに焦点を当てます。

たとえば、

- 案件ごとに人件費・外注費・経費を集計し、ムダや偏りを見つける

- 日々の業務の中で発生している非効率を改善する

つまり、

予算管理:会社全体をマクロに見て、将来の資金計画を立てる

原価管理:現場や案件単位でミクロに見て、コストを改善する

という違いがあります。

両者は密接に関係しており、原価管理で得られた実績データは、翌期の予算策定や費用配分の精度を高める材料となります。

利益管理との違い

利益管理は「売上とコストの両面から利益を最大化する仕組み」、原価管理は「コスト面に特化して改善を進める仕組み」です。利益管理は、企業全体の収益性を高めるために、売上の増加とコストの最適化の両方をバランス良く管理する考え方です。

たとえば、「どのサービスが最も利益率が高いか」「価格を下げても利益を維持できるか」といった視点で、営業戦略や価格設定、マーケティング施策などを含めて利益を最大化していきます。

一方、原価管理はその中でもコスト(=費用)に焦点を当てた活動です。

具体的には、

- 業務や案件ごとの人件費・外注費・経費などを分析する

- ムダな作業や非効率な手順を見つけて改善する

つまり、利益管理の一部として、コスト構造を最適化し利益を底上げする役割を担うのが原価管理です。

まとめると、

利益管理:売上とコストの両面から“全体の利益”を最適化する(経営全体を俯瞰)

原価管理:コスト面から“利益率”を高める(現場・実務を改善)

という関係になります。

両者は密接に結びついており、原価管理で得た実績データや改善効果は、利益管理の意思決定(価格設定・重点施策の見直しなど)に欠かせない情報源となります。

原価管理のよくある課題

原価管理を実践する際、多くの企業が共通して直面する課題があります。業務や案件ごとに発生するコストを正確に把握し、適切に配分・分析するには、データの収集・整理・分析が欠かせません。

しかし、手作業やエクセルベースで行われているケースが多く、担当者の負担増加・属人化・ミスの発生といった問題を引き起こしやすくなります。

これらの課題は、原価情報の信頼性を損ない、経営判断の遅れや誤りにつながるリスクを伴います。

この章では、原価管理における代表的な課題を解説することで、自社の現状と照らし合わせ、効率的な原価管理体制を構築するための一助としていただければ幸いです。

関連記事:

【手軽にできる】利益を見える化!エクセルで原価管理を行う方法をわかりやすく解説!

【中小建設業向け】エクセルで原価管理を仕組み化する方法と運用のポイント

経理担当者の負担が大きい

原価管理は「数字を集める仕事」と思われがちですが、実際には現場や部署をまたいだ情報の整理・配分・分析を伴う複雑な業務です。特に、複数の案件・顧客・サービスが同時進行している企業では、どのコストをどの案件に割り当てるかの判断が難しく、担当者の負担が大きくなります。

たとえば、

- 各メンバーの作業時間を正確に記録・集計する

- 外注費や経費を案件単位に分けて計上する

- 間接費(共通の管理費・オフィス費など)をどう配分するかを決める

さらに、これらを月末・期末に一斉に処理することが多いため、業務が集中し、残業やストレスの増大にもつながります。

担当者の判断に依存しすぎると、ミスや情報の偏りが生まれ、

「誰がやっても同じ結果が出る仕組み」にならないのが大きな課題です。

そのため、担当者の負担を軽減しつつ精度を上げるには、

データ収集や配分の自動化・ルール化を進め、属人的な判断を減らす体制づくりが求められます。

エクセル管理はヒューマンエラーや属人化を招く

原価管理をエクセルで行っている企業は非常に多いですが、そこにはヒューマンエラーと属人化という2つのリスクが潜んでいます。エクセルは手軽で柔軟な反面、

- 入力ミスや数式エラーの発見が難しい

- 複雑なシート構造が担当者しか理解できない

- ファイル共有・バージョン管理が煩雑

たとえば、参照先のシートを更新し忘れたり、リンクが切れたりすると、集計結果が狂っても気づきにくくなります。

また、「このファイルは〇〇さんしか触れない」といった状況になり、担当者が不在になると作業が止まるといった属人化も珍しくありません。

さらに、複数人で同時に編集しにくい、ファイルの最新版がどれかわからなくなる、という課題も加わり、

結果として「正しい原価データがいつまで経っても確定しない」状態に陥ることもあります。

原価管理を失敗しないコツ

原価管理を失敗しないための最大のコツは、「人に依存する管理」から脱却し、仕組みとチームで回す原価管理に変えることです。原価管理は、単に経理部門の集計作業ではなく、会社全体で利益構造を改善していくための経営活動です。

にもかかわらず、現場ではエクセルによる手作業や属人化が多く、「入力や集計に追われて改善に活かせない」状態に陥っている企業が少なくありません。

こうした状況では、データの信頼性が下がるだけでなく、経営判断のスピードも遅れ、せっかくの数字が“報告止まり”になってしまいます。

これを防ぐためには、「システムによる自動化」「部門連携」「継続的な振り返り(PDCA)」の3つが欠かせません。

システムで属人化を防ぐ

まず重要なのは、原価情報を「個人のエクセル」から「会社の仕組み」に移すことです。原価管理システムを導入すれば、データの入力・集計・分析までを自動化でき、ミスや入力漏れを大幅に減らせます。

たとえば、案件ごとの人件費や外注費をリアルタイムで集計すれば、「今どこにコストが集中しているか」「どの案件が利益を圧迫しているか」をすぐに把握できます。

これにより、経理担当者の負担を減らすだけでなく、経営陣の判断スピードも上がります。

関連記事:

【導入実例付き】建設業向け原価管理ソフト比較5選!タイプ別におすすめポイント解説

部門を超えてコスト意識を共有する

原価管理は経理だけの仕事ではありません。営業・現場・管理部門など、すべての部署がコスト意識を持って行動する仕組みが重要です。

たとえば、

- 営業は見積時に「利益が残る価格か」を考える

- 現場や担当者は、時間や外注費のムダを可視化して改善する

- 管理部門は、定期的に会議で数値を共有し、改善アイデアを出す

PDCAを継続して改善サイクルを回す

最後に欠かせないのが、継続的な見直しの仕組み(PDCA)です。たとえば月次で「目標原価と実績原価の差」を確認し、その差の原因を分析して改善策を即実行することで、原価管理は成果につながります。

- 材料や外注費が増えた → 仕入れ先や発注単位の見直し

- 作業時間が伸びた → 手順の再設計や教育の強化

- 固定費が膨らんだ → 経費項目の削減やコストシェアの最適化

これらを実践すれば、原価管理は「作業」ではなく「経営を動かす武器」となり、企業の利益体質を根本から強くしていくことができます。

原価管理を効率化するシステム・ツール紹介

たとえば、建設業や設備業向けに開発された「要 〜KANAME〜」なら、案件単位で人件費・外注費・経費をリアルタイムに集計し、利益を自動で算出できます。- 現場ごとに「どの仕事が儲かっているのか」「どの工程でコストが膨らんでいるのか」をすぐに把握

- エクセルのような複雑な数式設定は不要。誰でも同じ精度で原価を管理できる

- 工事台帳・請求書・支払管理なども自動連携でき、集計作業の手間を大幅に削減

多くの企業では、原価データを集めるだけで手一杯になり、「差異分析や改善策の検討」に十分な時間を割けていません。

しかし、「要 〜KANAME〜」を活用すれば、現場の入力が自動で台帳や原価表に反映されるため、

日々の進捗を見ながら早い段階で改善策を立てられるようになります。

つまり、経理担当者が数字をまとめる負担を減らし、経営者が数字で判断できる環境をつくることが原価管理の効率化における最大のポイントです。

<案件ごとの利益を自動で集計し、ムダを早期に発見!「要 〜KANAME〜」>まとめ:原価管理は「数字で語れる人」への第一歩

原価管理は、企業の利益を最大化し、持続的な成長を遂げるために不可欠な経営手法です。この記事を通して、原価管理の基本から実践的な流れ、そしてよくある課題とその解決策を解説しました。

原価を正確に把握し、分析することで、コストの無駄を排除し、業務効率を向上させることが可能です。

特に、属人化しやすい原価管理の課題に対しては、原価管理システムなどの導入による仕組み化が有効な方式です。

原価管理を「数字で語れる人」への第一歩として捉え、この記事で学んだ知識をぜひ日々の業務に活かしてください。適切な原価管理は、あなたの企業をより強く、より儲かる体質へと変革するでしょう。

原価管理に関するよくある質問

Q1. 原価管理を始めるには、まず何から手をつければいいですか?

A. まずは「現状の見える化」から始めましょう。案件や製品ごとに、材料費・労務費・外注費・経費といった主要コストを一覧化します。

さらに、過去の実績を参考にして「標準原価」や「予定原価(理想と現実の目安)」を仮設定しておくと、後の差異分析がスムーズに進みます。

最初から完璧を目指す必要はなく、小さな案件から試していくのがポイントです。

Q2. 原価管理をするときに、経理以外の部門はどこまで関わるべき?

A. 原価管理は経理だけの仕事ではありません。営業・現場・管理部門など、すべての部署が関わる「全社的な仕組み」です。

たとえば、営業は見積時に「利益が残る価格か」を意識し、現場は作業時間や外注費のムダを可視化、管理部門は定例会議で数値共有と改善案の検討を行う。

この連携が、数字を経理の報告から現場の判断材料に変えます。

Q3. 原価管理を「利益管理」や「予算管理」と一緒に進めると何が良いの?

A. 原価管理で得た実績データは、翌期の予算配分や価格設定の精度を高める「経営の土台」になります。役割の違いを整理すると、

- 予算管理:将来どうお金を使うか(計画)

- 原価管理:実際どう使われたか(実績と改善)

- 利益管理:売上とコストの両面で利益を最適化する(全体最適)

Q4. エクセルでも運用できる? ツール導入の目安は?

A. エクセルで十分に回っているうちは問題ありませんが、次のような兆候が出たらシステム化のサインです。- ファイルが複数に分かれ、誰も全体を把握できない

- 集計や締め作業に何日もかかる

- 担当者しか操作・数式がわからない

限界を感じた段階で原価管理システムを導入すれば、データ入力・集計・分析が自動化され、属人化を防げます。

Q5. 差異分析(目標と実績のズレ)は、どのくらい細かくやるべき?

A. 最初は「大きなズレがある項目」から着手すれば十分です。たとえば「人件費が20%超過」「材料費が予算より多い」といった部分を優先的に確認します。

慣れてきたら、

- 材料費・労務費・経費などどの費用項目かを特定

- 数量・単価・作業効率などなぜズレたかを分析

Q6. 原価管理を続けるコツは?途中で形骸化しないために何を意識すればいい?

A. 「数字を改善に結びつける仕組み」をつくることです。単に集計して終わりにせず、定期的に差異の原因と改善策をチームで共有しましょう。

たとえば、

- 毎日:作業時間・材料使用量を入力

- 毎週:大きなコスト変化をチェック

- 毎月:目標と実績を比較し改善点を話し合う

- 3か月ごと:基準(標準原価)を見直す