- 2025年10月29日

【中小建設業向け】エクセルで原価管理を仕組み化する方法と運用のポイント

建設業に関する知識案件管理

中小建設業において、利益を確保し安定した経営を続けるためには、正確な原価管理が不可欠です。

しかし、専用システムの導入にはコストがかかるため、多くの企業では身近なエクセルを活用しています。

本記事では、エクセルを使って工事の原価管理を始めるための具体的な仕組みづくりから、失敗しないための運用ポイント、そして管理したデータを経営改善に活かす方法まで、実践的なノウハウを解説します。

これから原価管理に取り組む経営者や担当者の方は、ぜひ参考にしてください。

コンテンツ

建設業における原価管理の目的とは

建設業における原価管理とは、一つの工事にかかる費用を正確に把握し、管理することを指します。この原価には、材料費や労務費、外注費だけでなく、現場経費や間接費なども含まれます。

単にコストを計算するだけでなく、実行予算と実績を比較・分析し、コストを適切な水準にコントロールしていく一連の活動が原価管理です。

その最終的な目的は、工事ごとの採算性を可視化し、会社全体の利益を最大化するとともに、赤字工事などの経営リスクを未然に防ぐことにあります。

関連記事:

【すぐ実践できる】原価管理とは?目的やメリット、管理方法の全体の流れをわかりやすく解説

建設業の工事原価管理のやりやすい方法|難しい理由と実践メリットを紹介

原価管理ができていないと起こる問題

原価管理が適切に行われていないと、いわゆる「どんぶり勘定」に陥り、工事が完了してみないと利益が出たかどうかわからない状態になります。各工事の正確な採算性を把握できないため、気づかないうちに赤字工事を請け負ってしまうリスクが高まります。

また、コスト超過の発見が遅れることで、対策を講じるタイミングを失い、損失が拡大することも少なくありません。

このような状況が続けば、会社の資金繰りを圧迫し、経営の安定性を著しく損なう原因となります。

正確なデータに基づいた経営判断ができなくなることが、最も大きな問題点です。

原価管理は“経営を守る仕組み”

原価管理は、単なるコスト削減活動ではなく、会社の利益構造を可視化し、安定した経営基盤を築くための「経営を守る仕組み」です。個々の工事の採算性をリアルタイムで把握することにより、不採算工事の発生を未然に防いだり、早期に対策を講じたりすることが可能になります。

また、過去の工事で蓄積された原価データは、企業の貴重な財産となります。

そのデータを分析することで、自社の得意な工事や利益を出しやすい工事の傾向がわかり、より精度の高い見積もりの作成や、将来の事業計画の策定にも役立てることができます。

エクセルが選ばれている3つの理由

多くの建設業、特に中小企業において、原価管理ツールとしてエクセルが広く利用されています。専用システムのような高度な機能はありませんが、多くの企業にとって導入しやすく、実用的な選択肢となっています。

その背景には、追加コストがかからない手軽さ、自社の業務に合わせて柔軟にカスタマイズできる点、そして多くの従業員が操作に慣れているという、エクセルならではのメリットが存在します。

ここでは、エクセルが選ばれる具体的な理由を解説します。

関連記事:

【手軽にできる】利益を見える化!エクセルで原価管理を行う方法をわかりやすく解説!

1. すぐに始められてコストがかからない

エクセルが原価管理に選ばれる最大の理由は、導入コストがほとんどかからない点です。多くの企業では、業務用パソコンにMicrosoft Officeが標準でインストールされているため、新たなソフトウェアを購入する必要がありません。

専用の原価管理システムを導入する場合、高額な初期費用や継続的な月額利用料が発生することが一般的です。

特に資金力に限りがある中小企業にとって、追加の費用負担なしで始められる手軽さは大きな魅力です。

今ある資源を最大限に活用し、すぐに原価管理に着手できる点が支持されています。

2. 自社の実情に合わせてカスタマイズできる

エクセルは、自社の管理方法や業務フローに合わせて、管理表の項目や計算式を自由に設計できる高いカスタマイズ性を備えています。例えば、管理したい原価の費目を細かく設定したり、独自の管理指標を追加したりと、会社の規模や工事の特性に応じた最適なフォーマットを作成することが可能です。

市販のパッケージソフトでは対応が難しい、企業独自のルールや帳票にも柔軟に対応できます。

関数やマクロといった機能を活用すれば、集計作業の自動化も図れ、業務に合わせた独自の原価管理システムを構築できる点が強みです。

3. 現場でも扱いやすく、共有しやすい

エクセルは多くの従業員にとって馴染みのあるツールであり、基本的な操作方法についての特別な研修を必要としません。そのため、現場担当者や事務員など、さまざまな立場の人が抵抗なく入力作業を開始できます。

作成した原価管理表は、ファイルとしてメールに添付したり、共有サーバーに保存したりすることで、事務所と現場、あるいは担当者間での情報共有が比較的容易に行えます。

インターネット上で配布されている無料テンプレートを活用すれば、一から作成する手間も省け、手軽に運用を始められる点も、現場で広く受け入れられている理由の一つです。

エクセルで原価管理を始める基本ステップ

エクセルで実際に原価管理を始めるには、いくつかの基本的なステップを踏む必要があります。いきなり複雑なものを作ろうとせず、シンプルな構造から始めることが成功の鍵です。

ここでは、工事ごとの台帳作成から、原価項目の設定、予算と実績の入力、そして利益の自動計算と進捗確認まで、原価管理の仕組みを構築するための具体的な手順を5つのステップに分けて解説します。

この流れに沿って進めることで、実用的な原価管理の基礎を築くことができます。

1. 工事ごとの台帳を作る

原価管理を始める最初のステップは、工事案件一つひとつに対して専用の管理ファイル、すなわち「工事台帳」を作成することです。このエクセルファイルが、その工事に関するすべての原価情報を集約するマスターデータとなります。

シートには、工事名、顧客名、契約金額、工期といった基本情報を記載する欄を設けます。

そして、原価を入力していくための原価管理表も同じファイル内に別のシートとして用意します。

後々の集計や分析を効率的に行うため、この工事台帳のフォーマットを社内で標準化し、どの工事でも同じ形式で管理することが望ましいです。

2. 原価の分類項目を決める

次に、発生する原価をどのような項目で分類・集計するかを定義します。建設業会計における標準的な勘定科目を参考に、「材料費」「労務費」「外注費」「経費」の4つを大項目として設定するのが一般的です。

さらに、これらの大項目を自社で管理したい粒度に合わせて細分化します。

例えば、材料費であれば「主要資材」「消耗品」、経費であれば「重機レンタル料」「交通費」のように具体的な項目を設定します。

この分類ルールが曖昧だと正確な原価分析ができないため、社内で統一した基準を設けることが不可欠です。

3. 予算(見積)と実績を並べて入力する

作成した工事台帳に、まず見積もり段階で算出した実行予算を費目ごとに入力します。これが、その工事における原価管理の基準値となります。

その後、工事が進むにつれて実際に発生した費用を、実績として随時入力していきます。

この際、予算と実績の数値を同じ表の中に隣り合わせで記載する形式にすることが重要です。

これにより、どの費目で予算を超過しているのか、あるいは余裕があるのかといった差異(予実差)が一目でわかるようになります。

この予実管理こそが、コストコントロールの基本であり、問題の早期発見につながります。

4. 粗利・利益率を自動計算する

エクセルの関数機能を活用し、粗利(売上総利益)と粗利率が自動で計算される仕組みを組み込みます。具体的には、原価の実績合計値をSUM関数で算出し、「粗利=契約金額-原価合計」と「粗利率=粗利÷契約金額」という計算式をあらかじめセルに設定しておきます。

こうすることで、実績原価のデータが入力・更新されるたびに、その時点での最新の利益状況が自動的に再計算されます。

手作業による計算ミスを防ぎ、誰でも常に正確な採算性をリアルタイムで把握できる状態を維持するために、この自動化は不可欠です。

5. 月次・工事単位で進捗を確認する

データの入力と計算の仕組みが整ったら、それを定期的に確認し、管理に活かすプロセスを定着させます。例えば、毎月末に経理担当者や経営者が進行中の全工事の原価状況を一覧でチェックする「月次レビュー」を行います。

また、個別の工事についても、現場代理人や担当者が節目ごとに予算の消化状況や粗利率の推移を確認し、異常がないかをチェックします。

もし予算を大幅に超過している項目があれば、その原因を特定し、対策を講じるなど、数字に基づいた具体的なアクションへとつなげていきます。

エクセル原価管理の運用ルールを整える

エクセルで原価管理の仕組みを作っても、それが組織全体で適切に運用されなければ意味がありません。入力が滞ったり、データの信頼性が損なわれたりして、いつの間にか形骸化してしまうケースは少なくないです。

そうした事態を避けるためには、ファイル管理や入力の責任、データの保護といった運用に関する明確なルールを事前に定め、関係者全員で共有することが極めて重要です。

ここでは、エクセル原価管理を継続的に機能させるための具体的なルール整備のポイントを解説します。

1. 入力担当者・タイミングを明確にする

誰が、いつ、どの情報を入力するのかという責任分担を具体的に定めることが、運用ルールの第一歩です。例えば、「現場担当者は、資材の納品書を受け取った翌日までに材料費を入力する」「経理担当者は、協力会社からの請求書を処理した月末に外注費をまとめて入力する」といった具体的なルールを決めます。

担当者や入力のタイミングが曖昧なままだと、入力漏れや二重計上、更新の遅延といった問題が発生し、データの正確性と鮮度が失われます。

責任の所在をはっきりさせることが、信頼性の高いデータを維持する基本です。

2. ファイル名・フォルダのルールを統一する

複数の工事案件を同時に管理する上で、目的の原価管理表に誰もが迅速にアクセスできるよう、ファイルやフォルダの管理ルールを統一します。例えば、ファイル名は「[工事番号]_[顧客名]_[工事名].xlsx」のように命名規則を定め、保存先は「共有サーバー/原価管理/2025年度/進行中」といった階層構造のフォルダに一元化します。

こうしたルールを徹底することで、ファイルが個人のPCに散在したり、類似したファイル名で混乱したりする事態を防げます。

誰が見ても最新版がどれか判別できる状態を保つことが重要です。

3. 編集制限や保護機能を活用する

エクセルには誤操作によるデータの破損を防ぐための便利な機能が備わっています。特に、重要な計算式が入力されているセルや、費目マスタのような変更すべきでないデータが記載されているシートには、「シートの保護」や「ブックの保護」機能を設定しましょう。

これにより、パスワードを知る管理者以外は編集できないようにロックをかけることができます。

また、入力するセルには「入力規則」を設定し、日付形式や数値のみといった制限をかけることも有効です。

これらの機能を活用することで、管理表のフォーマット崩れや意図しない数式の削除を防ぎ、データの信頼性を担保します。

4. 定期的に見直す「運用会議」を設ける

一度決めたルールが、実際の業務にそぐわなくなることもあります。そのため、原価管理の運用状況を定期的に評価し、改善していく場を設けることが有効です。

月に一度、経営層、経理、現場の代表者が集まる「原価管理運用会議」などを開催します。

この会議では、各工事の採算性をレビューするだけでなく、「入力ルールは守られているか」「もっと効率的な方法はないか」といった運用面での課題や改善案を話し合います。

現場からのフィードバックを積極的に取り入れ、ルールを継続的に見直すことで、より実用的で定着しやすい仕組みへと進化させることができます。

5. 現場の「更新習慣」を定着させる

原価管理の精度は、現場からのタイムリーな情報入力にかかっています。しかし、多忙な現場担当者にとって入力作業は負担となりがちです。

なぜ原価管理が必要なのか、そのデータが会社の利益確保や担当者自身の適正な評価にどう繋がるのか、その目的とメリットを丁寧に説明し、協力を得ることが不可欠です。

また、入力フォーマットをできるだけシンプルにしたり、スマートデバイスからでも簡単に入力できるような工夫をしたりすることも有効です。

経営層が入力されたデータに目を通し、フィードバックを行うことで、現場のモチベーションを高め、更新作業を習慣化させることが重要です。

現場がエクセル原価管理で失敗しやすいポイント

エクセルによる原価管理は手軽に始められる一方で、運用方法を誤ると多くの問題を引き起こし、失敗に終わるケースも少なくありません。特定の担当者しか使えない複雑なファイルになってしまったり、入力ルールが守られずデータの信頼性が失われたりと、現場では様々な課題が発生しがちです。

ここでは、エクセル原価管理を導入した現場が陥りやすい典型的な失敗パターンを4つ取り上げ、その原因と背景を解説します。

これらのポイントを事前に理解しておくことが、失敗を回避する第一歩となります。

1. シートが複雑になりすぎて誰も触れなくなる

管理の精度を高めようとするあまり、複数のシートを連携させたり、高度な関数やマクロを多用したりした結果、作成者本人にしか構造が理解できない「ブラックボックス」と化してしまうことがあります。このようなファイルは、他の従業員が修正や更新を試みようとしてもどこを触ればよいかわからず、結局誰もメンテナンスできなくなります。

もしその作成者が異動や退職をしてしまうと、原価管理の仕組みそのものが機能不全に陥るリスクがあります。

最初はシンプルな機能に留め、複数人が理解できる範囲で運用することが属人化を防ぐ鍵です。

2. 入力ルールが曖昧で、人によって分類がズレる

原価の費目分類に関するルールが明確に定められていないと、入力担当者の判断によってデータの分類にばらつきが生じます。例えば、ある費用を「外注費」として計上する人もいれば、「経費」として処理する人もいる、といった状況が発生します。

このような状態では、工事全体や会社全体の原価を正確に集計・分析することができません。

過去の工事データとの比較も困難になり、原価管理表の信頼性が根本から揺らいでしまいます。

誰が入力しても同じ結果になるよう、詳細な分類基準をマニュアルとして整備し、周知徹底することが不可欠です。

3. ファイルが散乱して最新版が分からない

エクセルファイルは手軽にコピーできるため、各担当者が自分のPCにファイルを保存して作業したり、メールで何度もやり取りしたりするうちに、バージョン管理が困難になります。「原価管理表(最終).xlsx」や「原価管理表(部長修正版).xlsx」といった類似ファイルが乱立し、どれが本当に正しい最新版なのかが誰にも分からなくなります。

古いデータに基づいて誤った経営判断を下してしまったり、他人の更新内容を知らずに上書きしてしまったりするミスが頻発します。

共有サーバーなどにマスターファイルを一元化し、編集ルールを厳格に定めることが解決策となります。

4. 原価管理が“記録”だけで終わっている

現場担当者や経理担当者が手間をかけて原価データを入力したにもかかわらず、そのデータがその後の経営改善に全く活用されないケースも、失敗の典型例です。予算と実績の差異を分析したり、赤字工事の原因を究明したり、次の見積もりに活かしたりといったアクションが伴わず、データを入力することが目的化してしまいます。

これでは、原価管理は単なる「記録作業」に過ぎず、かけた労力に見合う成果は得られません。

集計した数字から何を読み取り、どのような次の行動につなげるのか、という分析と活用の視点を常に持つことが求められます。

原価管理を“経営の意思決定”に活かすには

エクセルに蓄積された原価データは、単に過去を記録するためだけのものではありません。その数字を正しく分析し、活用することで、未来の利益を生み出すための強力な武器となります。

データをグラフなどで「見える化」し、そこから読み取れる課題について数字に基づいた議論を行い、具体的な改善アクションへとつなげていく。

この一連のサイクルを回すことで、原価管理は初めて「経営の意思決定」に貢献するツールとなり得ます。

ここでは、データを会社の力に変えるための5つのステップを解説します。

1. 原価データを“見える化”する

数字が羅列された表を眺めているだけでは、問題点や傾向を直感的に把握するのは困難です。そこで、エクセルのグラフ機能を活用して、データを視覚的に表現する「見える化」が重要になります。

例えば、工事ごとの粗利率を棒グラフで比較すれば、どの案件の採算性が高い(低い)かが一目瞭然です。

また、ある工事の原価構成比を円グラフで示せば、どの費目がコストを圧迫しているのかがすぐにわかります。

このようにデータを可視化することで、経営層から現場担当者まで、誰もが問題意識を共有しやすくなります。

2. 原価率・粗利率の変化を定点観測する

一度きりの分析で終わらせず、会社の収益性を示す重要な指標である原価率や粗利率を、継続的に追いかける仕組みを作ります。月次や四半期ごとなど、決まったタイミングで全社の平均粗利率や工事種類ごとの平均原価率を算出し、その推移を時系列で観測します。

これにより、会社の収益構造が改善傾向にあるのか、あるいは悪化しているのかを客観的に把握できます。

もし悪化の兆候が見られた場合は、その原因が材料費の高騰なのか、特定の工事での問題なのかを、さらに深掘りして分析していくことができます。

3. 会議で「数字の会話」をする

経営会議や工程会議などの場において、原価管理で得られた客観的なデータを共通言語として活用します。「最近、利益が少ない気がする」といった曖昧な感覚に基づいた議論ではなく、「A工事において、労務費が実行予算を20%超過しています。原因は~です」というように、具体的な数字を基に会話を進めます。

数字という事実をベースにすることで、議論の生産性が高まり、感情的な対立を避けて建設的な解決策を見出しやすくなります。

組織全体で数字に基づいたコミュニケーションを行う文化を醸成することが重要です。

4. 改善アクションまで落とし込む

データ分析によって課題が特定できたら、それを必ず具体的な行動計画にまで落とし込みます。「分析して終わり」では何も変わりません。

例えば、特定の外注先の費用が常に高いことが判明すれば、「相見積もりを取る先を増やす」というアクションプランを立てます。

あるいは、ある工程で手戻りによる無駄な労務費が発生しているなら、「施工手順を見直し、マニュアルを改訂する」といった対策を講じます。

「いつまでに」「誰が」「何をするのか」を明確にし、その実行結果を次回の会議で検証するPDCAサイクルを回すことが不可欠です。

5. 現場担当者にも「利益意識」を共有する

原価、つまりコストの大部分は現場で発生します。したがって、原価管理を成功させ経営に活かすには、現場担当者の協力が欠かせません。

経理や経営層だけが数字を管理するのではなく、各工事の実行予算や現時点での利益状況といった情報を、現場担当者にも積極的に開示します。

自分たちの工夫や努力が、どれだけ会社の利益に貢献しているのかが分かれば、現場のモチベーションは向上します。

コスト意識が現場に浸透することで、無駄な資材発注の抑制や、効率的な人員配置といった、日々の業務の中での自発的な改善行動が期待できます。

将来的に考えるべき次のステップ

エクセルによる原価管理は、特に中小建設業にとって有効な第一歩です。しかし、会社の事業規模が拡大し、取り扱う案件数が増えてくると、次第にエクセルだけでの管理に限界が見え始めます。

手作業による集計の負担増加、ファイルの属人化、リアルタイムでの情報共有の難しさといった課題が顕在化してきます。

こうした成長に伴う変化を見据え、将来的にどのような管理体制へ移行すべきかを考えておくことも重要です。

ここでは、エクセル管理の次に来るステップについて考察します。

1. 工事件数が増えたら“集計作業の限界”が来る

事業が順調に成長し、同時に進行する工事の件数が数十件規模になってくると、エクセルでの管理は限界に達します。月末になると、各工事の台帳ファイルを開き、データをコピーして全社集計用のファイルに貼り付けるといった手作業に、経理担当者が膨大な時間を費やすことになります。

この作業は非常に煩雑で、転記ミスや計算式の誤りといったヒューマンエラーが発生する温床にもなります。

集計作業がボトルネックとなり、迅速な経営判断に必要なデータをタイムリーに得られなくなった時が、次のステップを検討すべきサインです。

2. “属人化”を防ぐための標準化を進める

エクセルでの管理は、良くも悪くも個人のスキルに依存しがちです。マクロや複雑な関数を使いこなす特定の社員が作成したファイルは、その人がいなくなると誰もメンテナンスできなくなり、原価管理の仕組み自体が頓挫するリスクを抱えています。

会社が持続的に成長していくためには、このような属人化を排し、誰が担当しても一定の品質で業務を遂行できる標準化されたプロセスが不可欠です。

入力フォーマットや業務フローがシステムとして統一されている専用ツールは、この属人化のリスクを低減し、組織としての管理能力を底上げする上で有効な選択肢となります。

3. 次のステップは“専門の原価管理システム”への移行検討

エクセル運用では、ファイルが複数の担当者間でやり取りされるうちにバージョンが乱立したり、入力ミス・漏れが発生しがちです。こうした問題を根本的に解決できるのが、原価管理システムです。

原価管理システムを導入すれば、工事台帳や仕入データ、外注費などの情報を一元管理でき、転記や集計の二度手間、入力ミス、抜け漏れを大幅に削減できます。

さらに、権限設定を行えば、経営者・経理・現場担当など関係者ごとに必要な範囲のデータをリアルタイムで共有できるため、

「数字に基づく判断」や「現場単位でのコスト意識の向上」にもつながります。

データの一元管理とリアルタイム共有が実現すれば、経営判断のスピードと精度が大幅に向上します。

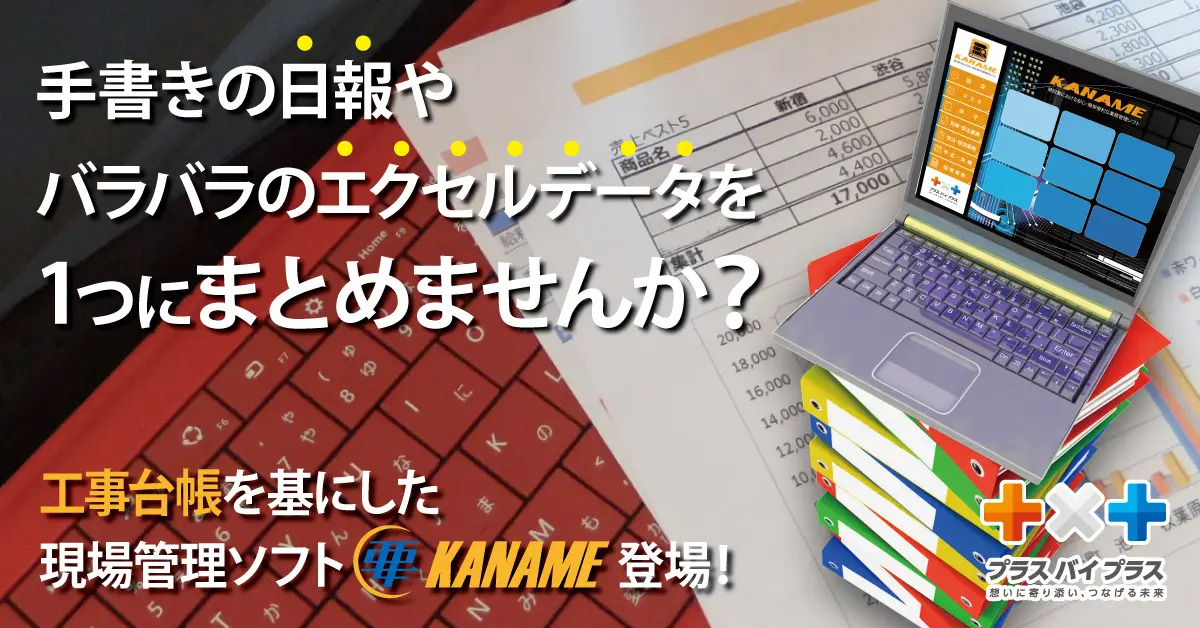

案件ごとの収支をリアルタイムに把握【原価管理システム「要 〜KANAME〜」】

まとめ

エクセルを用いた原価管理は、特別なコストをかけずに始められるため、中小建設業にとって非常に有効な手法です。成功の鍵は、工事台帳の作成から始まる基本的なステップを着実に実行し、入力ルールやファイル管理といった運用体制を明確に定めることにあります。

しかし、単にデータを記録するだけでなく、その数値を分析し、経営の意思決定に活かしてこそ、原価管理は真価を発揮します。

事業が拡大し、工事件数の増加や業務の属人化といった課題に直面した際には、クラウド型の専用システムへの移行を視野に入れることが、企業のさらなる成長に向けた次のステップとなります。

建設業の原価管理をエクセルで行う際のよくある質問

Q. まずは何から作ればいい?「最小構成」のエクセル原価管理は?

A. 工事ごとに1ファイル(工事台帳)。シートは最低3つでOKです。①基本情報(工事名/工期/契約金額)

②原価明細(発生日・科目・内容・金額・発注先)

③予実サマリ(科目別 予算・実績・差異・粗利率)。

誰でも毎日10分で入れられる量に絞るのが定着のコツです。

Q. 予算と実績の差異・粗利率を自動で出す基本関数は?

A. 明細の科目体系を予算と揃え、「SUMIFS」で科目別実績を集計→予算列と並置。差額=実績-予算、進捗=実績÷予算、粗利=契約金額-原価合計、粗利率=粗利÷契約金額。

単価表参照は「XLOOKUP」、月別集計は「SUMIFS」+月列が基本形です。

Q. 現場が入力してくれない…どう運用すれば定着する?

A. 「入力→見える化→フィードバック」を短サイクルで回す。・入力はフォーム化して10分以内/必須列を最小化

・毎週の工程会議で粗利率と予実差のグラフを共有

・改善アクション(誰が・何を・いつまでに)を決めて次回レビュー

入力が評価や発注判断に反映される設計にすると回り始めます。

Q. 間接費(共通費)は工事にどう配賦すればいい?

A. まずは「簡易配賦」で十分。配賦額=(工事別対象原価 ÷ 全工事対象原価合計)× 月次共通費。慣れてきたら労務時間や工数ベースへ精緻化。配賦ルールは月次で固定し、変更時はバージョンと適用開始日を記録します。

Q. 月次レビューでは何を見れば早めに異常に気づける?

A. 最低4点:①粗利率の閾値割れ(例:基準25%に対し20%以下)

②予算超過Top5費目

③未計上リスク(納品済み・請求済みの未入力一覧)

④原価率の急騰(先月比+5pt以上)。

一覧は条件付き書式で赤表示にし、瞬時に判断できる見た目にしましょう。

Q. エクセルの“限界サイン”と次のステップは?

A. サインは①同時進行20~30件超

②月次集計に丸2日以上

③入力者3名超で競合編集・属人化

④外出先からの入力ニーズ増。

2つ以上当てはまれば、原価管理システム(モバイル入力/承認ワークフロー/リアルタイム集計)への移行検討がおすすめです。