- 2025年11月14日

作業日報の保管期間は何年?法律に基づく保存期間と管理のポイント

案件管理

作業日報は、日々の業務内容を記録する重要な書類であり、法律によって保存期間が定められています。この法的な要件を知らずに誤って廃棄してしまうと、企業にとってリスクとなる可能性があります。

この記事では、作業日報の保存期間に関する法的要件や、適切な管理がもたらすメリット、そして紙媒体での保管における課題と、それを解決するための効率的な管理方法について解説します。

コンテンツ

作業日報の保管期間は法律で定められている

作業日報は、一般的にその作成自体が法律で義務付けられているわけではありませんが、業種によっては、日報に記載すべき特定の事項が「労働安全衛生規則」などの法律で定められている場合があります。例えば、金融商品取引法には作業日報の保存を直接義務付ける第25条は存在しませんが、金融商品取引業者等には、業務に関する帳簿書類の作成・保存が内閣府令で義務付けられており、これに基づき業務日報などの書類を3年間保存する義務が定められている場合があります。

また、製造業では「労働安全衛生規則」、建設業では「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」、運輸業では「旅客自動車運送事業運輸規則」など、各業界の法律で保存期間が定められています。

作業日報は、単なる業務の記録ではなく、労働者の労働時間や業務内容を客観的に証明する上で重要な役割を果たす場合があります。

特に建設業においては、労働安全衛生法第29条に基づき、元方事業者が労働者に対して法令違反がないように指導・指示を行うことが義務付けられており、作業日報はその適切な実施の裏付けとなるため、実質的な社内義務として多くの現場で作成・保管されています。

そのため、企業は定められた保存期間を遵守しなければなりません。もし遵守を怠った場合、罰則が科される可能性もあるため、正しい知識を持つことが不可欠です。以下で具体的な期間について解説します。

関連記事:

現場も利益も変わる!建設業の作業日報とは?書き方のコツ、効率化するツールを徹底解説【テンプレ付き】

労働基準法で定められた保管期間は5年(当面の間は3年)

労働基準法第109条において、労働関係に関する重要な書類の保存期間は原則として5年と定められています。この規定は2020年4月の法改正によって3年から5年に延長されましたが、当面の間は経過措置として従来の3年間が適用されます。

したがって、現時点では作業日報の保存期間は3年間と考えておけば問題ありません。

この期間の起算日は、「その記録が完結した日」つまり、日報に記載された賃金の支払い日となります。

例えば、給与の締め日が月末で支払日が翌月25日の場合、その月の作業日報の保存期間は翌月25日から3年間(将来的には5年間)となります。

【業界別】建設業など特定の事業では保管期間が異なる場合も

労働基準法で定められた期間とは別に、特定の業界では関連する法律によって、より長い保管期間が求められることがあります。代表的な例として建設業が挙げられます。

建設業法では、営業に関する図書として、発注者との打ち合わせ記録や施工体系図などを10年間保存することが義務付けられています。

作業日報がこれらの情報を含む場合、10年間の保存が必要となる可能性があります。

また、製造業においても、特定の化学物質の使用記録など、労働安全衛生法に関連する書類は、その種類によって5年から30年といった長期間の保存が義務付けられるケースがあります。

自社の事業に関連する法律を確認し、適切な期間保管することが重要です。

作業日報を適切に保管することで得られる3つのメリット

作業日報を法律で定められた保存期間どおりに保管することは、単なるコンプライアンス遵守以上の意味を持ちます。日々の業務記録を適切に管理・蓄積することで、それは企業にとって価値ある資産となり得ます。

過去のデータを活用することで、業務プロセスの見直しや生産性向上につなげられるほか、万が一の労務トラブルや顧客との問題が発生した際に、企業を守るための客観的な証拠としても機能します。

ここでは、適切な保管がもたらす具体的なメリットを3点紹介します。

業務の課題発見やノウハウの蓄積につながる

作業日報には、日々の作業内容や時間、使用した機材、発生した問題点やその解決策といった具体的な情報が詰まっています。定められた保存期間中、これらのデータを蓄積し分析することで、特定の業務における非効率な点や、繰り返し発生する課題を可視化できます。

これにより、具体的な改善策を立案し、生産性の向上を図ることが可能です。

また、熟練従業員の作業手順やトラブル対応の記録は、組織にとって貴重なノウハウとなります。

これらの記録を新人教育の資料として活用したり、業務マニュアルの改善に役立てたりすることで、属人化しがちな技術や知識を組織全体で共有できます。

労働時間や業務内容の客観的な証拠になる

作業日報は、従業員の労働実態を客観的に示す重要な記録の一つです。タイムカードや勤怠システムだけでは把握しきれない、実際の始業・終業時刻、休憩時間、時間外労働の具体的な内容などが記録されることがあります。もし従業員との間で未払い残業代などを巡るトラブルが発生した場合、作業日報は企業の主張を裏付けるための資料となることがあります。これらの記録は、労働基準監督署による調査の際にも、企業が適切な労務管理を行っていることを示す根拠となり得ます。

作業日報の保存期間は、その内容や企業の業種、関連する法規によって異なります。例えば、金融商品取引法では、一部の書類について3年間の保存が義務付けられています。

一方、労働基準法第109条では、労働者名簿、賃金台帳、その他労働関係に関する重要な書類を5年間保存するよう定めていますが、現状では経過措置として当分の間は3年間とされています。 作業日報がこの「労働関係に関する重要な書類」に該当するかどうかは、個々の作業日報の内容によって判断が分かれます。

また、建設業においては建設業法により帳簿の保存期間が5年間と定められており、作業日報もこれに準ずるものとして5年間の保存が必要とされる場合があります。 製造業では、安全衛生委員会議事録などの資料が労働安全衛生規則により3年以上の保管が義務付けられていることから、作業日報も3年を目安に保管期間を定めるのが適切とされています。

企業はこれらの法律を遵守し、自社の状況に合わせて適切な期間、記録を保管することが重要です。

顧客とのトラブルや事故発生時の対応履歴として役立つ

顧客から製品やサービスに関してクレームや問い合わせがあった際、作業日報が事実確認のための重要な手がかりとなります。いつ、誰が、どのような作業を行ったかが正確に記録されていれば、迅速かつ的確に状況を把握し、顧客に対して説得力のある説明を行うことが可能です。

また、作業中に万が一の事故が発生した場合、日報の記録は原因究明や状況把握、再発防止策の策定に不可欠な基礎資料となります。

定められた保存期間中、これらの履歴を適切に保管しておくことは、顧客との信頼関係を維持し、企業のレピュテーションリスクを管理する上で大きな助けとなります。

紙の作業日報を保管する際に起こりがちな4つの課題

法律で定められた保存期間を守る必要がある作業日報ですが、従来通りの紙媒体での管理は多くの課題を抱えています。日々増え続ける書類を長期間にわたって保管することは、保管スペースの確保や管理コストの増大に直結します。

また、必要な情報を過去の記録から探し出す手間や、紙の劣化・紛失といった物理的なリスクも無視できません。

ここでは、紙媒体での作業日報の保管において、企業が直面しがちな代表的な4つの課題について具体的に見ていきます。

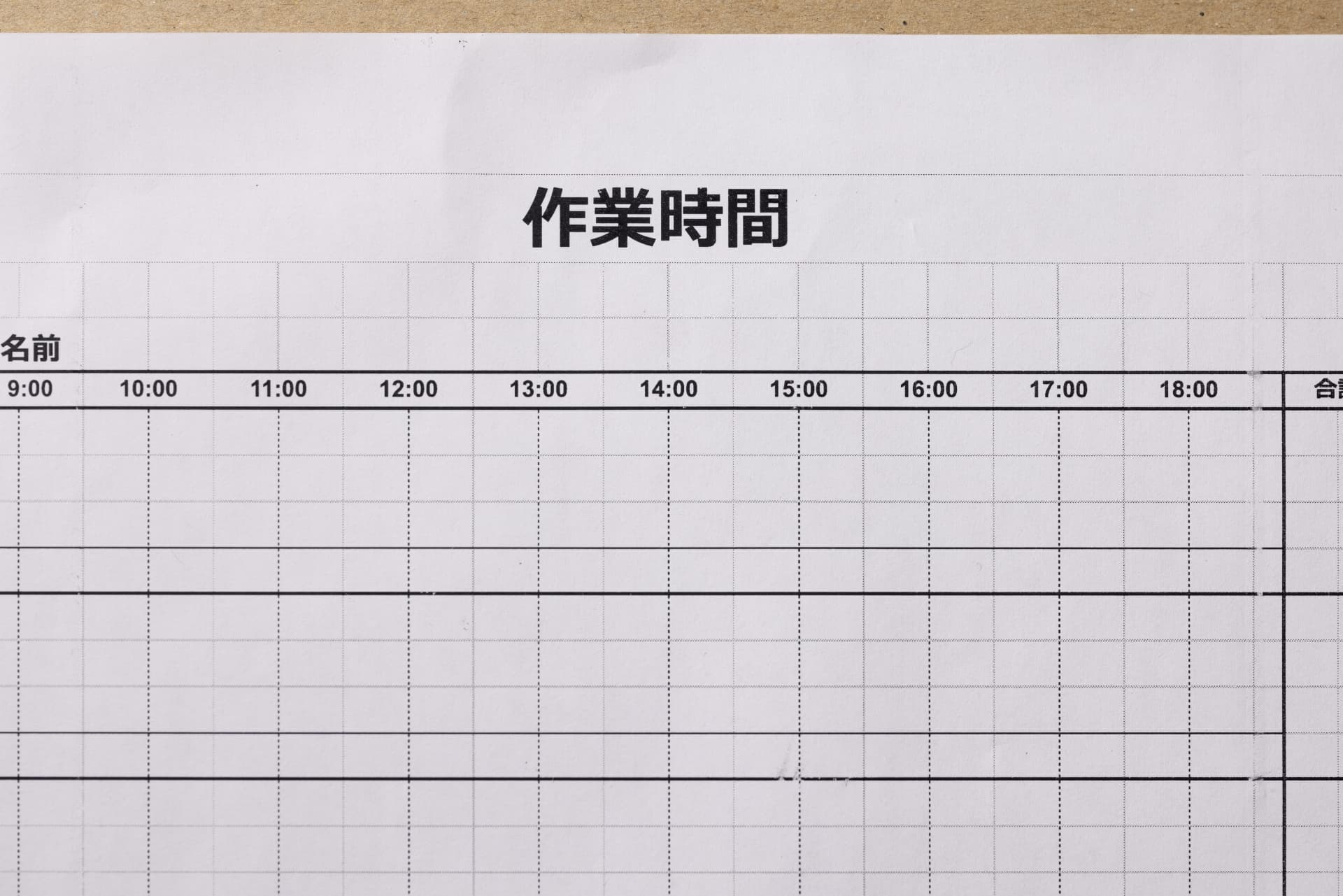

過去の必要な情報をすぐに見つけ出せない

紙で保管された膨大な量の作業日報の中から、特定の情報を探し出す作業は非常に困難です。例えば、特定のプロジェクトに関する数ヶ月前の記録や、ある従業員の過去の勤務実態を確認したい場合、該当する期間のファイルを一つひとつ手作業でめくって探さなければなりません。 作業日報の法定保存期間は、一般的に3年と定められています。

この長期にわたる保存期間のため、保管する書類は増え続け、検索性はさらに低下します。緊急で情報が必要となった際に迅速に対応できず、業務の遅延や機会損失を招く原因にもなり得るのです。

保管スペースの確保と管理コストがかかる

作業日報を紙で保管し続けるには、相当な物理的スペースが必要です。特に従業員数が多い企業では、毎年大量のファイルが追加され、書庫やキャビネットを圧迫していきます。

オフィスの限られたスペースを書類保管のために割くことは、本来の業務スペースを狭めることにもつながります。

また、ファイルやバインダー、キャビネットといった備品の購入費用も継続的に発生します。

これらの物理的なコストに加え、書類を整理・管理するための人件費も考慮すると、紙媒体での長期保管は企業にとって決して小さくない経済的負担となるのです。

紙の劣化や紛失・盗難のリスクがある

紙媒体の書類は、物理的な存在である以上、様々なリスクに晒されます。長期間保管するうちに、湿気によるカビの発生、日光によるインクの褪色や紙の黄ばみといった経年劣化は避けられません。

また、火災や水害などの災害が発生した場合、保存中の重要な記録がすべて失われてしまう危険性もあります。

人的なミスによる置き忘れや誤廃棄といった紛失、あるいは悪意ある第三者による盗難のリスクも常に存在します。

作業日報には個人情報や業務上の機密情報が含まれることも多く、これらのリスク管理は非常に重要です。

内容の確認や情報共有に手間と時間がかかる

紙の作業日報は、その物理的な制約から情報共有のスピードを著しく低下させます。管理者が部下の日報を確認承認する際には、一度現物を回収し、内容をチェックした上で返却するというプロセスが必要です。

本社と支社など、離れた拠点で情報を共有したい場合には、郵送やFAX、スキャンしてメールで送るといった手間が発生し、時間とコストがかかります。

保存期間中に蓄積された記録を分析して業務改善に活かそうとしても、まずは手作業でデータを集計入力する必要があり、情報の活用を阻む大きな障壁となります。

作業日報を効率的に管理するための4つのコツ

紙媒体での管理が抱える多くの課題を解決し、法律で定められた保管期限を遵守しながら作業日報を効率的に管理するためには、アプローチの見直しが必要です。保管ルールの策定と徹底、不要になった書類の計画的な廃棄といった基本的な取り組みから、管理方法そのものをデジタル化する抜本的な改革まで、様々な方法が考えられます。

ここでは、作業日報の管理業務を効率化し、その価値を最大限に引き出すための具体的な4つのコツを紹介します。

保管場所を一元化して管理ルールを明確にする

まず取り組むべきは、社内における保管ルールの統一と明確化です。作業日報の保管場所を特定の書庫やキャビネットに一元化し、誰もがアクセスできる状態を作ります。

その上で、「年度別・部署別」「プロジェクト別・月別」など、自社の業務フローに合ったファイリングルールを策定し、全従業員に周知徹底させます。

ファイルの背表紙に保管期限を明記したり、色分けを活用したりすることで、視覚的に管理しやすくなります。

誰が、いつ、どの書類を保管し、いつ廃棄対象となるのかを明確にする管理体制の構築が、効率化の第一歩です。

保管期限を過ぎた日報は速やかに廃棄する

保管スペースは有限であり、不要な書類を無秩序に溜め込むことは管理を煩雑にする原因となります。法律で定められた保管期限が過ぎた作業日報は、計画的かつ速やかに廃棄するプロセスを確立すべきです。

年に1回など、定期的に棚卸しと廃棄作業を行う日を設定し、業務フローに組み込むことが有効です。

作業日報には個人情報や業務内容など機密性の高い情報が含まれるため、廃棄する際は単にゴミ箱に捨てるのではなく、シュレッダー処理や専門の溶解サービスを利用するなど、情報漏洩対策を徹底しなければなりません。

定期的に保管状況を確認し整理整頓する

一度ルールを定めても、日々の業務の中で徐々に乱れてしまうことは少なくありません。そのため、定期的に保管状況をチェックし、維持管理する仕組みが重要です。

例えば、四半期に一度、担当者が保管庫を確認し、ルール通りにファイリングされているか、誤った場所に書類が混入していないかなどを点検します。

この定期的な確認作業は、ルールの形骸化を防ぐだけでなく、保管方法の改善点を発見する機会にもなります。

常に整理整頓された状態を維持することで、必要な情報を探す時間を短縮し、業務全体の効率を高めることが可能です。

電子化システムを導入して管理を効率化する

紙媒体での管理における課題を根本的に解決する最も効果的な方法は、作業日報の電子化です。日報作成アプリや勤怠管理システムなどを導入すれば、作成、提出、承認、保管といった一連のプロセスがすべてデジタル上で完結します。

データとして保存されるため、物理的な保管スペースは一切不要になり、検索機能を使えば過去の記録も瞬時に探し出せます。

紛失や劣化のリスクがなくなり、アクセス権限を設定することでセキュリティも向上します。

保管期限が来たデータを自動で削除する機能を持つシステムもあり、管理にかかる工数を大幅に削減できるのです。

作業日報の管理に課題を感じたら「要 ~KANAME~」がおすすめ

作業日報を正確に保管・管理するには、保存期間や書類の所在を明確に把握できる仕組みが欠かせません。 しかし、紙やExcelでの管理では、紛失や情報の重複、確認漏れなどが発生しやすく、業務効率の低下を招きます。「要 ~KANAME~」は、作業日報や写真、図面、書類などを一元的に管理できるシステムです。 保存期間の把握や承認履歴の管理も容易になり、書類整理や確認作業の負担を大幅に軽減します。

作業日報の管理方法を見直したい方は、ぜひ「要 ~KANAME~」をご覧ください。

詳しくはこちらから ▶︎▶︎▶︎

まとめ

作業日報の保存期間については、関連法規で定められており、企業はこの法的義務を遵守する必要があります。例えば、金融商品取引法では3年間とされています。労働基準法には、労働者名簿や賃金台帳など労働関係に関する重要な書類の保存期間が原則5年(当面の間は3年)と定められていますが、作業日報がこれに直接該当するかは個別の状況によります。

適切な保管は、コンプライアンスの観点だけでなく、業務改善や労務リスクの低減といった実務的なメリットももたらします。

一方で、従来の紙媒体での管理は保管スペースやコスト、検索性の低さといった多くの課題を抱えています。

これらの問題を解決するためには、保管ルールの明確化や保管期限を過ぎた書類の確実な廃棄といった運用改善が求められます。

さらに、作業日報を電子化することで、これらの管理業務を根本から効率化し、蓄積されたデータを有効活用する道も開けます。

よくある質問(FAQ)

作業日報の保管期間は何年ですか?

作業日報の保管期間は、労働基準法第109条に基づき原則5年(当面の間は3年)とされています。起算日は記録が完結した日、つまり賃金支払い日から数えます。業種によっては関連法規により、より長期間の保存が必要となる場合もあります。

業界によって作業日報の保存期間は異なりますか?

はい、異なります。例えば建設業では建設業法により、営業に関する記録を10年間保存する義務があります。製造業では、化学物質などに関する労働安全衛生法上の書類が5年〜30年と定められている場合もあります。

自社業界の関連法を確認し、適切な期間を設定することが重要です。

作業日報を保存することで得られるメリットは何ですか?

適切に作業日報を保存することで、業務の課題発見やノウハウの蓄積ができるほか、労働時間や業務内容の客観的な証拠として活用できます。また、顧客とのトラブル発生時にも対応履歴として役立ち、企業の信頼性を高める効果があります。

紙の作業日報を保管する際の課題は何ですか?

紙での保管には、保管スペースの確保や管理コスト、劣化・紛失リスク、検索や共有の手間といった課題があります。長期保存が求められるため、これらの問題を防ぐために保管ルールの整備や定期的な整理が必要です。

作業日報を効率的に管理する方法を教えてください

効率的に管理するためには、保管場所を一元化し、ルールを明確化することが基本です。定期的な棚卸しと廃棄、保管期限の明記、定期的な整理点検を行い、必要に応じて電子化システムの導入も検討するとよいでしょう。