- 2026年01月15日

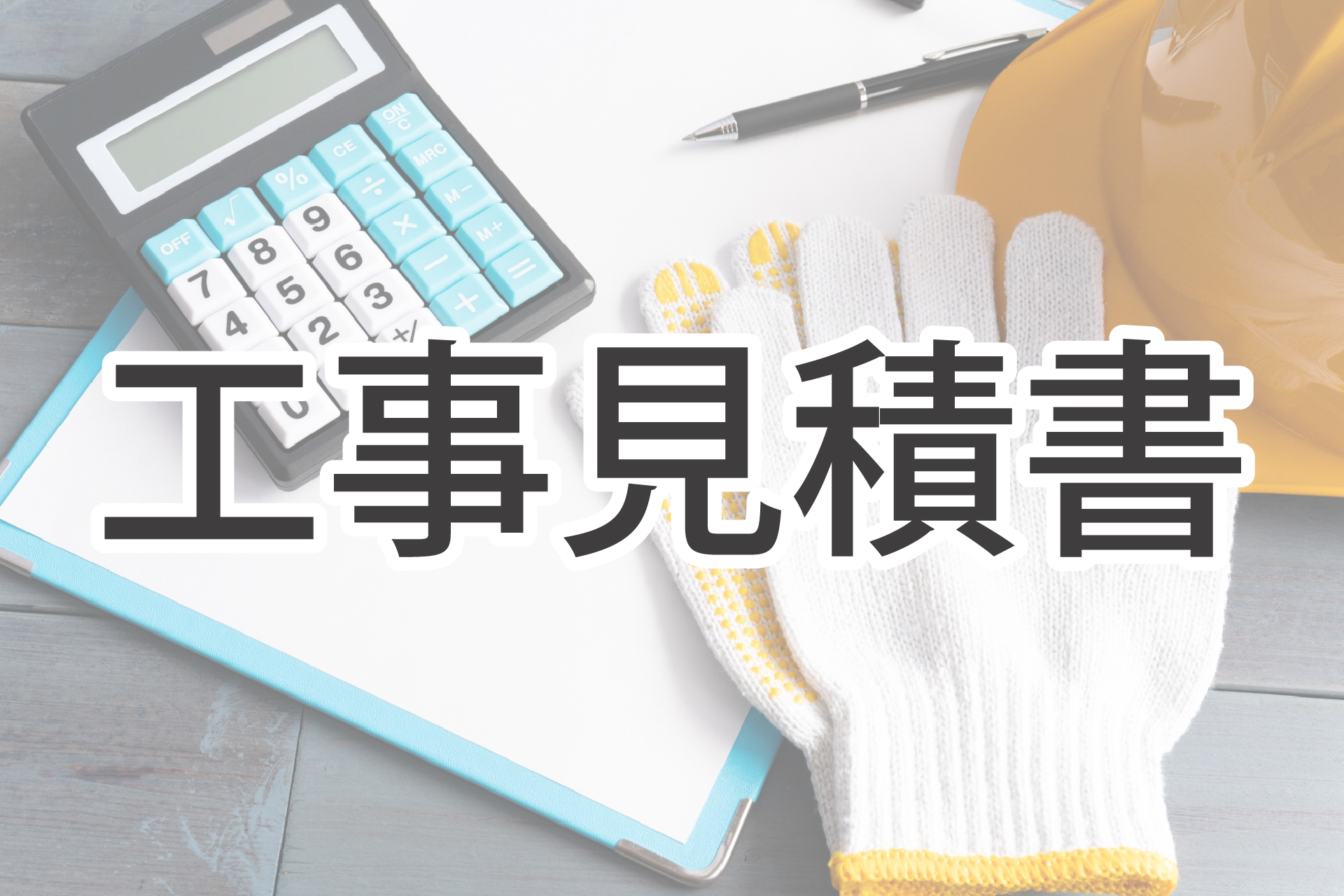

工事見積書とは?記入項目、内訳や諸経費、作成方法など解説

工事見積書は、建設業界において非常に重要な書類であり、その作成は企業の利益を左右する基盤となります。適正な見積もりを提示することで、原価を正確に把握し、企業の健全な経営を維持することが可能です。しかし、見積書には専門的な項目が多く、作成方法に戸惑う方も少なくありません。

本記事では、工事見積書の基本的な役割から、詳細な記入項目、内訳、諸経費の種類、そして効率的な作成方法に至るまで、工事見積書に関するあらゆる情報を網羅的に解説しています。特に、初めて見積書を作成する方や、既存の作成方法を見直したいと考えている方にとって、具体的な作成手順や注意点を提供することで、工事見積書作成の一助となることを目指しています。

コンテンツ

工事見積書とは?

工事見積書とは、建設工事において、どのような工事を、いくらの費用で請け負うかを詳細に記した書類のことです。通常の“見積書”と異なり、材料費、労務費、外注費、諸経費など、工事特有の複雑な項目を詳細に記載する必要がある点が特徴です。

この書類を作成する目的は、契約前に工事の正確な金額を発注者と合意し、予算を明確にすることにあります。また、工事内容を具体的に説明し、発注者の理解を深めるための重要な資料としても機能します。

構成要素ごとの説明

工事見積書は、一般的に「見積書表紙」「見積内訳書」「見積条件書」の3つの主要な構成要素から成り立っています。これらの要素を理解することは、見積り内容を正確に把握し、建築工事をスムーズに進める上で非常に重要です。各構成要素にはそれぞれ異なる役割と記載すべき項目があります。特に、見積書作成においては、これらの構成要素が網羅されているかを確認することが、後々のトラブルを防ぐためにも大切になります。

建築会社によって書式に違いは見られますが、これらの主要な項目が含まれている点は共通しています。

見積書表紙

工事見積書の表紙は、発注者が最初に目にする重要なページです。このページでは、工事の基本的な情報と費用総額を簡潔にまとめて提示します。以下に、見積書表紙に記載すべき主な項目をまとめました。- 見積書番号:社内管理のための固有の番号です。

- 見積日:見積書を作成した日付を記載します。

- 宛名:発注者の会社名や個人名を正確に記載します。

- 工事名称:工事の正式名称を明確に記載します。

- 工事場所:工事を行う住所や場所を記載します。

- 工期:工事の着工予定日と完了予定日を記載します。

- 有効期限:見積もりの有効期限を明記します。

- 見積金額:工事費用の総額を、税込み・税抜きの区分を明確にして記載します。

- 支払条件:前払金、中間払い、完了払いなど、支払い方法や時期を記載します。

- 作成者情報:施工者の会社名、住所、電話番号、担当者名などを記載します。

- 印鑑:社印または代表者印を押印します(電子データの場合は省略されることもあります)。

見積内訳書

工事費の総額だけでなく、その金額の根拠となる各工事の明細を記載するのが見積内訳書です。記載すべき項目が多く、場合によっては数十ページ以上に及ぶこともあります。躯体工事や設備工事など、工事ごとに以下の項目を記載します。- 材料

- 工事内容

- 費用

- 単価

見積条件書

見積条件書は、建設会社が提示する見積もりがどのような前提条件に基づいて作成されたかを明確にするための書類です。この書類には、工事の具体的な期間や施工の範囲、見積もりの根拠となる設計図書の名称などが明記されます。また、発注者の要望が適切に反映されているか、実際の工事でどのような工法が採用されるのかといった技術的な側面も具体的に確認できるため、内容をしっかり把握することが重要です。工事車両の駐車場所や搬入経路、建設現場での電源確保の方法など、施工計画に無理や無駄がないかを確認することで、将来的なリスクを未然に防ぐことにもつながります。

工事見積書の内訳を工種ごとに解説

工事見積書の内訳を具体的に理解するためには、建物を建てる際に行われる様々な作業を工種ごとに分けて把握することが重要です。一般的に、建築工事の見積書は「仮設工事」「躯体工事・土工事」「仕上工事」「設備工事」「外構工事」「諸経費」といった主要な工種に分類され、それぞれの項目に詳細な作業内容と費用が記載されています。

これらの分類を理解することで、工事全体の流れと費用の構成が明確になり、発注者との認識の齟齬を防ぐことにもつながります。ここでは、各工種が具体的にどのような内容を含んでいるのかを詳しく解説していきます。

仮設工事

仮設工事とは、工事を進める上で一時的に必要となる設備を設置する工事のことです。この項目には、足場や仮囲い、仮設事務所、仮設トイレ、仮設電源などの設置費用が含まれます。これらの仮設設備は、工事の安全性や効率性を確保するために不可欠な要素です。そのため、現場の状況や工事規模に応じて適切な計画が求められます。

見積書の内訳では、仮設工事の項目ごとに数量、単位(「一式」や「㎡」など)、単価、金額を明確に記載することで、発注者は費用を具体的に把握できます。

躯体工事・土工事

躯体工事は、建物の主要な構造部分を構築する重要な工事です。これには、鉄筋コンクリート工事や鉄骨工事、木造建築の骨組みを作る作業などが含まれます。一方、土工事は、建物を建てるための地盤を整える工事であり、具体的には掘削、埋め戻し、地盤改良などが挙げられます。

これらの工事は、建物の安全性に直接影響を与えるため、適切な材料と施工方法の選定、そして確かな品質管理が極めて重要です。

また、工事費全体に占める割合も大きいため、正確な数量計算と適正な単価設定が求められます。

見積内訳書では、コンクリートの強度や鉄筋の径、木材のグレードといった材料の品質情報に加え、数量、単位、単価、金額などを明確に記載することが不可欠です。

仕上工事

仕上工事は、建物の外観や内装を整えるための最終段階の工事です。具体的には、塗装、クロス貼り、タイル施工、床材の設置、建具の取り付けなどが含まれます。使用する材料の種類や品質、デザインによって費用が大きく変動するため、発注者の具体的な要望を詳細にヒアリングし、正確な見積もりを作成することが重要です。

見積内訳書には、それぞれの仕上工事項目に対して、材料の種類、品番、グレード、数量、単位(㎡やmなど)、単価、金額を明確に記載します。特に、高価な材料や特殊な施工を用いる場合は、その内容を具体的に示す必要があります。

設備工事

設備工事は、建物の機能維持に不可欠な給排水設備、電気設備、空調設備などを設置する工事です。これらの工事は、建物の快適性や安全性に直結するため、適切な設計と施工が求められます。また、各設備は専門性が高く、それぞれの分野に特化した資格を持つ技術者による施工が必要です。

使用する機器の性能や品質によって費用が変動するため、発注者の要望と予算に合わせた最適な提案が重要になります。

見積内訳書では、機器の種類、メーカー、型番、性能、数量、単価、金額などを明確に記載し、費用の透明性を確保することが求められます。

外構工事

外構工事は、建物の敷地内で外部空間を整備する工事のことです。具体的には、駐車場の舗装、フェンスや門扉の設置、庭木や草花の植栽などが含まれます。これらの工事は、建物の外観を美しく整えるだけでなく、防犯性の向上やプライバシーの確保、機能性の向上にも寄与します。

また、使用する材料の種類や品質、工事の規模によって費用が大きく変動するため、詳細な見積もりを作成し、発注者との間で内容を十分に確認することが大切です。将来のメンテナンス性も考慮した計画が、長期的な視点で見ると非常に重要になります。

諸経費

諸経費は、工事の実施に必要な費用全般を指し、現場管理費や一般管理費などが含まれます。これらは、直接的な工事費用とは異なり、工事全体を円滑に進めるために必要な間接的な費用です。諸経費を適切に計上しないと、工事が完了しても会社の利益が確保できない可能性があります。そのため、工事の規模や期間に応じて最適な金額を設定することが重要であり、見積内訳書では算出根拠とともに明確に記載することが求められます。

見積書の各項目内訳

工事見積書を作成する際、費用の内訳を明確にすることは、透明性を確保し、発注者との信頼関係を築く上で非常に重要です。見積書の項目は、大きく「直接工事費」「間接工事費」「一般管理費」「利益」といった分類に加え、「諸経費」という項目が含まれる場合や、「共通仮設費」「現場管理費」「一般管理費」といった形で分類される場合もあり、企業や見積形式によって異なります。これらの費用を明確に分けて記載することで、工事にかかる具体的なコストを詳細に提示し、発注者が内容を理解しやすくなります。この章では、それぞれの項目がどのような費用を含んでいるのか、具体的に解説していきます。

直接工事費

工事を行うために現場で直接必要になる費用の合計を指します。工事を進めるために「現場で実際に使うもの」「現場で実際に働く人」に対して発生する費用のことです。建設業の原価の中でも一番大きい部分で、材料費 + 労務費 + 直接経費 の3つの合計で構成されます。

これらの費目は、単に見積書に記載される項目というだけでなく、最終的な工事利益を左右する「見積原価」を構成する重要な要素でもあります。

見積原価の考え方や計算の流れをより深く理解したい方は、下記の記事もあわせてご覧ください。

見積原価とは?標準原価との違い、計算方法や管理手法を解説

建設業における見積りの掛け率とは?相場や計算方法、歩掛との違いなどを解説

間接工事費

間接工事費とは、工事を遂行する上で間接的に必要となる費用を指します。具体的には、現場監督員の給料や交通費、保険料、通信費、事務用品費、福利厚生費などが含まれます。これらは直接工事費のように特定の工事項目に直接紐づく費用ではありませんが、工事全体を円滑に進める上で不可欠な経費です。

間接工事費は、直接工事費の一定割合として算出されることが多いですが、工事の規模や期間、難易度によって変動するため、適切な計上が求められます。この費用を正確に見積もることで、工事の赤字を防ぎ、適正な利益を確保することにつながります。

諸経費

諸経費は、工事を遂行するうえで欠かせない費用の総称で、主に以下のようなものが含まれます。- 現場管理費:現場監督員の人件費、交通費、通信費、消耗品費など

- 共通仮設費:仮設トイレ、仮囲い、足場など現場で共通して使用する設備の費用

- 一般管理費(会社の管理コスト):事務所家賃、事務員の給与、光熱費、保険料、事務消耗品など

適切に諸経費を計上しないと、工事が完了しても利益がほとんど残らないケースもあるため、算出根拠を明確にし、発注者にも説明できる状態にしておくことが重要です。

より詳しい一般管理費や現場経費の分類は「工事見積における諸経費や一般管理費・現場経費とは?内訳を解説」をご覧ください。

一般管理費

一般管理費は、会社全体の運営に必要な費用のことで、特定の工事に直接かかわらない経費を指します。具体的には、役員報酬や従業員の給料、事務所の家賃、水道光熱費、広告宣伝費、研究開発費などがこれに該当します。これらの費用は、工事原価に直接は含まれませんが、企業活動を維持し、将来的な利益を確保するために不可欠な経費です。そのため、見積書では適切な割合を計上し、企業の健全な経営を維持することが重要になります。

利益

利益は、工事を請け負う会社が、直接工事費、間接工事費、一般管理費といったすべての費用を差し引いた後に残る金額のことです。これらは企業の存続と成長に不可欠であり、新規の投資や研究開発、社員への還元などに充てられます。適正な利益を確保することは、企業の健全な経営を維持し、将来にわたって安定した品質のサービスを提供するために重要です。見積書を作成する際は、これらの費用を適切に計上し、企業の利益を考慮した上で最終的な金額を決定する必要があります。

工事見積書を作成する流れ

工事見積書は、工事の費用を算出するための重要な書類であり、その作成にはいくつかのステップがあります。図面から数量を拾う(拾い出し)

工事見積書の作成において、最初のステップは「拾い出し」と呼ばれる作業です。これは、設計図面や仕様書の内容に基づき、工事に必要な項目と数量を詳細に洗い出す作業です。具体的には、

- 配管の全長

- 設置する器具の個数

- 工事を進める上で必要となる作業員の人数や日数

材料費・単価を決める

拾い出した数量に対し、使用する材料の単価を設定します。ここでは、以下の要素を参考に適切な単価を設定することが重要です。- 自社の仕入れ価格を基準にします。

- 過去の工事データから、実績に基づいた単価を参考にします。

- メーカーの価格表も確認し、市場価格との乖離がないかを確認します。

水道工事の見積りの流れや費用算出のポイントを詳しく知りたい方は、下記の記事もあわせてご覧ください。

水道工事の見積りはどう出す?費用内訳や計算のポイントを解説

労務費(人工)の算出

次に、工事に必要な作業量から職人の人工(にんく)を算出します。人工とは、ある作業を完了させるために必要な作業員の延べ人数のことです。人工の算出方法は、以下の流れで求めます。

- 工事の作業内容と作業量を細分化します。

- 各作業に必要な作業員数と作業日数を設定します。

- 必要日数と職人数を掛け合わせ、人工を算出します。

外注費の検討

設備工事や専門工事が絡む場合は、外注業者に依頼する部分があるため、外注費を検討する必要があります。外注費は見積書内で材料費や労務費と並ぶ主要項目となるため、慎重に算定することが大切です。外注費の算定では、以下の点を踏まえる必要があります。

- 外注見積の取得

- 工程との整合

- 予備費の検討

諸経費(共通仮設費・一般管理費等)の設定

最後に、現場管理費や共通仮設費などの諸経費を設定し、見積書全体の金額バランスを整えます。諸経費は工事規模・期間によって変動するため、前項で説明した算出根拠を参考に適切な割合を設定します。

より具体的な見積りの作り方を知りたい方は、下記記事をご覧ください。

工事見積の作り方完全ガイド|失敗しない手順と業務効率化のポイントを解説

電気工事における見積りの仕方とは?作り方の手順と考え方をわかりやすく解説

電気工事の見積ソフトとは?導入メリットや選び方・簡単に使える無料ソフトをご紹介

水道工事見積書の書き方や内訳、効率的な作成方法を解説

工事見積書を作成する際のポイント

工事見積書を作成する際には、正確性と効率性が求められます。特に、初めて見積書を作成する方や、既存の作成方法を見直したいと考えている方は、エクセルのテンプレートを活用するか、専門ソフトを活用するのが効果的です。これらのツールを適切に利用することで、工事内容や費用を詳細に記載し、発注者との合意形成を円滑に進めることができます。見積りの具体的な考え方や、実務での効率的な進め方を知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

水道工事を請け負う際の値段の出し方とは?

工務店の見積り作成を自動化して時間と利益を生み出す方法

エクセルのテンプレートを活用する

エクセルテンプレートの活用は、工事見積書作成において非常に効果的です。インターネット上には、多くの無料テンプレートが提供されており、これらを活用することで、見積書作成にかかる時間と労力を大幅に削減できます。一般的な工事見積書に必要な項目や書式があらかじめ設定されているため、専門知識が少ない方でも、抜け漏れなく必要事項を記入することが可能です。

また、計算式が組み込まれているテンプレートを選べば、入力ミスによる金額の誤りを防ぎ、正確な見積書を効率よく作成できるというメリットもあります。これにより、業務の標準化と品質向上が期待できます。

専門ソフトを活用する

工事見積書を正確かつ効率的に作成するには、建設業向けの専門ソフトを使う方法が最も効果的です。拾い出しや単価入力、人工計算などを自動化できるため、エクセルで手作業するよりも作業時間とミスを大幅に減らせます。電気工事や水道工事のように、図面から拾う項目が多い業種では特にメリットが大きく、例えば「plusCAD電気α」や「plusCAD機械α」なら、PDF図面の取り込みから数量拾い、材料費・人工の自動計算、内訳書の作成まで一連の流れをスムーズに行えます。作図内容がそのまま数量に反映されるため、拾い漏れの防止にもつながり、誰が作ってもブレのない見積書を短時間で作成できます。

まとめ

工事見積書は、建設工事における費用や内容を詳細に記した重要な書類です。この書類には、見積書表紙、見積内訳書、見積条件書といった構成要素があり、それぞれに工事の基本情報や詳細な費用の内訳、工事の前提条件が記載されます。また、仮設工事から躯体工事、仕上工事、設備工事、外構工事、諸経費まで、工種ごとの内訳を理解することで、工事費用の透明性が確保されます。

さらに、直接工事費、間接工事費、一般管理費、利益といった費用項目を明確にすることで、適正な見積書が作成できます。正確で効率的な見積書作成のために、エクセルのテンプレートや専門ソフトの活用が推奨されます。

工事見積書作成をもっとラクにする方法

工事見積書は、正確に作ろうとするほど拾い出しや数量確認、単価設定などの作業が増え、現場が続く時期は大きな負担になります。特に電気工事・設備工事・給排水工事などでは、図面からの拾い間違いが金額のズレに直結するため、どうしても時間と神経を使う場面が多くなります。こうした手間を減らしたい場合は、業種に特化した専用ソフトを活用する方法が非常に効果的です。たとえば、電気工事向けの「plusCAD電気α」や、水道工事向けの「plusCAD機械α」では、PDF図面の取り込みから数量拾い、材料費・人工の自動計算、内訳書の作成までを一連で行えるため、エクセルで手入力するよりも圧倒的にスピーディーに見積書を作成できます。

図面を描けば数量や金額にそのまま反映されるため、拾い漏れや計算ミスを防ぎつつ、誰が作っても同じ精度の見積りに仕上がる点も大きなメリットです。

「見積作成に時間がかかる」「根拠のある金額を出したい」という方は、専用ソフトを活用することで、作業効率と正確性を同時に高めることができます。

電気図面と見積りが連動!材料拾い出し0分!「plusCAD電気α」を見る

水道図面と見積りが連動!材料拾い出し0分!「plusCAD機械α」を見る