- 2025年11月14日

弱電工事とは?一般(強電)電気工事との違いや仕事内容、必要な資格を解説

電気工事に関する知識

弱電工事とは、電話線やインターネット回線、テレビアンテナなど、情報通信に関連する設備を扱う工事を指します。

一方、電気をエネルギーとして利用するコンセントや照明設備の工事は強電工事と呼ばれ、同じ電気工事でもその内容や扱う電圧は大きく異なります。

この記事では、弱電工事の具体的な仕事内容、強電工事との違い、そして業務に役立つ資格について詳しく解説します。

これからこの分野での就職や転職を考えている方にとって、仕事の全体像を理解する一助となるでしょう。

コンテンツ

弱電工事とは?情報や信号を伝えるための電気工事

弱電工事は、電気を「情報」や「信号」を伝える媒体として利用する設備全般を扱う専門的な工事です。具体的には、インターネットのLAN配線、電話設備、テレビアンテナ、インターホン、防犯カメラ、火災報知器、放送設備などが対象となります。

これらの弱電設備は、現代の生活やビジネスに欠かせない通信インフラやセキュリティシステムを支える重要な役割を担っています。

動力として電気を使う強電工事とは異なり、比較的小さな電圧の電気で、情報をやり取りするためのシステムの構築や保守を行います。

強電工事との2つの大きな違い

弱電工事と強電工事は、どちらも建物の電気設備に関わる電気工事ですが、その性質は大きく異なります。この二つの工事を区別する主なポイントは「扱う電圧の大きさ」と「電気の用途」の2点です。

これらの違いを理解することは、電気工事の分野への理解を深める上で非常に重要です。

同じ電気を扱いながらも、求められる知識や技術、関連する法律や資格が異なるため、それぞれの特徴を正確に把握しておく必要があります。

違い1:扱う電圧の大きさが48Vを境に異なる

電気工事は、扱う電圧の大きさによって「弱電工事」と「強電工事」に大別されます。一般的に、弱電工事では比較的低い電圧を扱い、強電工事では高圧な電気を扱います。弱電工事で扱われる電圧は一般的に48V以下とされており、電話、インターネット、テレビなどの通信設備に用いられます。弱電は電気を信号として利用するため、高い電圧は必要ありません。

一方、強電工事で扱われる電圧は100Vを超えるものが多く、施設への電力供給や大型設備の動作に必要な高電圧を扱います。 例えば、日本の家庭用コンセントの電圧は100Vであり、これは強電に分類されます。

電気設備に関する技術基準では、電圧は低圧、高圧、特別高圧の3種類に区分され、低圧は交流で600V以下、直流で750V以下と定められています。 強電はこれらの区分に該当し、感電すると人命に関わる危険性があります。

弱電工事は比較的安全な電圧を扱いますが、精密な機器を取り扱うため、専門的な知識と慎重な作業が求められることに変わりはありません。

違い2:電気を動力か情報伝達のどちらに使うか

電気の用途も、両者を区別する重要な要素です。強電工事は、電気をエネルギー源、つまり「動力」として利用するための設備を扱います。

具体的には、電力会社からの電気を建物内に引き込む引込工事や、コンセント、照明器具、エアコンへの配線、太陽光発電システムの設置などが挙げられます。

これらは、電化製品を動かしたり、明かりを灯したりするために電気を供給することが目的です。

対照的に、弱電工事は電気を「情報伝達の手段」として利用します。

LANケーブルや電話線、アンテナ線などを通じて、音声や映像、データといった信号をやり取りするための設備を構築する工事がこれにあたります。

弱電工事の具体的な仕事内容6選

弱電工事の仕事は、私たちの生活やビジネスシーンを支える多岐にわたる設備に関わります。その種類は非常に幅広く、情報通信技術の進化とともに新しい分野も増えています。

ここでは、弱電工事の代表的な仕事内容を6つの例を挙げて紹介します。

これらの業務は、建物の新築時に行われるだけでなく、既存の建物の改修や設備の更新、定期的なメンテナンスなど、継続的に需要があるのが特徴です。

具体的な仕事内容を知ることで、弱電工事の専門性や社会的な役割をより深く理解できるでしょう。

インターネット通信に不可欠なLAN配線の設置

現代のオフィスや家庭において、インターネット環境は不可欠なインフラです。その通信網を構築するのがLAN配線の設置工事であり、弱電工事の代表的な業務の一つです。

この工事では、光回線の終端装置からルーターやハブを経由し、各部屋やデスクまでLANケーブルを敷設します。

壁の中に配線を通したり、床下にケーブルをはわせたりして、見た目をすっきりと仕上げる技術も求められます。

また、ケーブルの先にコネクタを取り付け、壁にモジュラージャックを設置する作業も行います。

快適で安定した通信速度を確保するためには、適切なケーブルの選定やノイズを避ける配線ルートの設計など、専門的な知識が必要不可欠です。

テレビアンテナの設置や配線

家庭でテレビ放送を視聴するための環境を整えるのも、弱電工事の重要な仕事です。主な作業として、地デジ放送やBS・CS放送を受信するためのアンテナを屋根の上や壁面、ベランダなどに設置します。

設置場所は、周辺の建物の影響などを考慮し、最も安定して電波を受信できる位置を専門的な測定器を使って判断します。

アンテナで受信した信号は、同軸ケーブルを使って宅内に引き込み、ブースター(増幅器)や分配器を通して各部屋のテレビ端子まで配線を行います。

新築住宅での設置はもちろん、台風などでアンテナが損傷した際の交換や、電波の受信状況を改善するための調整作業も手掛けます。

電話機やインターホンの設置

オフィスのビジネスフォンシステムや家庭用の電話機、マンションや戸建て住宅のインターホン設備の施工も弱電工事に含まれます。特にオフィスでは、多数の内線・外線を管理するための主装置PBXを設置し、各デスクまで電話線を配線する複雑な作業が必要です。

インターホンの設置では、玄関子機と室内親機をつなぐ配線工事や、マンションのエントランスと各戸を結ぶ集合インターホンシステムの構築を行います。

近年では、スマートフォンと連携して来客応対ができる高機能な製品も増えており、ネットワーク設定などの知識も求められる施工となっています。

火災報知器や防犯カメラなど防災・防犯設備の設置

人々の安全と財産を守る防災・防犯設備の設置は、社会的な貢献度が非常に高い弱電工事の一つです。防災設備としては、火災の煙や熱を感知する火災報知器のセンサーや受信機、非常放送設備の施工が挙げられます。

これらの設備は消防法に基づいて設置が義務付けられている場合が多く、正確な施工が求められます。

一方、防犯設備では、防犯カメラや録画装置の設置、赤外線センサーや窓センサーなどの侵入検知システム、オフィスの入退室管理システムの構築などを行います。

これらの設備は犯罪の抑止や証拠確保に直結するため、非常に重要な役割を担っています。

スピーカーなど放送・音響設備の設置

学校や商業施設、オフィスビルなどで、館内放送やBGMを流すための放送・音響設備の施工も弱電工事の領域です。天井に埋め込むタイプのスピーカーを各所に設置し、アンプやミキサーといった音響機器と配線で接続する作業が中心となります。

特に、火災時などに避難誘導を行うための非常放送設備は、防災設備の一部として消防法に準拠した施工が不可欠です。

施設の規模や用途に応じて、適切な音量や音質で、必要な場所に明瞭な音声が届くようにシステムを設計・構築する専門的な知識が求められます。

店舗のBGM設備から大規模なホールの音響システムまで、その範囲は多岐にわたります。

設置した各種設備の保守・メンテナンス

弱電工事の仕事は、設備を設置して完了ではありません。設置したLAN設備や防犯カメラ、火災報知器などが長期にわたって正常に機能し続けるためには、定期的な保守・メンテナンスが不可欠です。

この業務では、機器の動作点検、消耗品の交換、ソフトウェアのアップデートなどを行います。

また、顧客からの「インターネットにつながらない」「カメラの映像が映らない」といったトラブル報告を受け、原因を特定して修理対応することも重要な役割です。

多くの会社では、工事を請け負った顧客と保守契約を結び、継続的な関係を築いていきます。

安定した運用を支える縁の下の力持ちと言える仕事です。

弱電工事の現場で役立つ国家資格

弱電工事を行う上で、必ずしも資格が必要というわけではありませんが、専門的な知識と技術を証明するために役立つ国家資格が数多く存在します。資格を取得することで、担当できる業務の幅が広がり、顧客からの信頼を得やすくなります。

また、キャリアアップや収入向上にも直結するため、この分野で長く活躍していくことを目指すなら、積極的に取得を検討すべきです。

ここでは、弱電工事の現場で特に重要とされる代表的な資格を紹介します。

電気通信工事の施工計画や管理を担う「電気通信工事施工管理技士」

電気通信工事施工管理技士は、弱電工事の現場全体を監督・管理するための国家資格です。この資格を持つことで、工事の責任者として施工計画を作成したり、作業の工程・品質・安全を管理したりする役割を担えます。

具体的には、工事のスケジュール調整、作業員への指示、予算管理、発注者との打ち合わせなど、業務は多岐にわたります。

特に、一定規模以上の公共工事や大規模な建設現場では、この資格を持つ技術者の配置が法律で義務付けられています。

そのため、建設業界や通信業界からの需要が非常に高く、現場作業員から施工管理というマネジメント職へのステップアップを目指す上で極めて有利な資格です。

通信回線と端末設備を接続する「工事担任者」

工事担任者は、利用者が使用する端末設備を、通信事業者が提供する通信回線に接続する工事を行うために必須の国家資格です。具体的には、家庭やオフィスに引き込まれた光回線にルーターやONUを接続したり、ビジネスフォンの主装置を設置したりする際に、この資格を持つ技術者が作業を行うか、監督する必要があります。

資格はアナログ通信やデジタル通信など、扱う回線の種類によって区分されています。

インターネットの普及に伴い、LAN配線やネットワーク構築の需要が高まる中で、工事担任者の資格は弱電工事の現場で非常に価値が高まっています。

事業用電気通信設備の工事や維持を行う「電気通信主任技術者」

電気通信主任技術者は、通信キャリアなどの電気通信事業者が設置する「事業用」の電気通信設備の工事、維持、運用を監督するための国家資格です。工事担任者が利用者側の端末設備を扱うのに対し、電気通信主任技術者は通信網の根幹をなす、より大規模な弱電設備を対象とします。

例えば、電話局内の交換機やインターネットの基幹ネットワーク設備、携帯電話の基地局などがこれにあたります。

資格は「伝送交換主任技術者」と「線路主任技術者」に分かれており、それぞれ専門分野が異なります。

通信インフラ全体を支える重要な役割を担うため、高度な専門知識が求められる資格です。

関連する電気作業も行うなら「電気工事士」

弱電工事そのものに電気工事士の資格は必須ではありませんが、取得していると仕事の幅が大きく広がります。なぜなら、防犯カメラやルーター、アンプなどの弱電設備を設置する際には、その機器の電源を確保する必要があるからです。

その際、近くにコンセントがなければ増設工事を行いますが、この作業は電気工事士の資格がなければできません。

第二種電気工事士の資格があれば、一般住宅や小規模な店舗での電源工事まで一貫して請け負うことが可能になります。

資格がない場合は、電源工事だけを別の業者に依頼する必要があり、手間とコストが増えてしまいます。

そのため、多くの弱電工事会社で取得が推奨されています。

無線設備の技術操作に必要な「陸上無線技術士」

陸上無線技術士は、放送局や携帯電話の基地局、各種業務無線など、陸上で利用される無線設備の技術的な操作を行うための国家資格です。弱電工事の中でも、特に無線通信に関連する設備の設置や保守に携わる際に役立ちます。

例えば、テレビ・ラジオの送信設備のメンテナンスや、自治体が運用する防災行政無線の点検、携帯電話のアンテナ基地局の建設などが該当します。

この資格は第一級と第二級に分かれており、扱える無線設備の電力や周波数の範囲が異なります。

今後も5Gの普及やIoTの進展により無線技術の重要性は増していくため、専門性を高めたい場合に有力な選択肢となる資格です。

こんな人におすすめ!弱電工事に向いている人の特徴

弱電工事の仕事に興味を持ったものの、自分に向いているかどうか不安に感じる人もいるかもしれません。どのようなスキルや資質が求められるのかを事前に知ることは、就職や転職を成功させる上で重要です。技術職であるため専門知識は必要ですが、それ以上に性格的な適性も仕事への満足度を左右します。ここでは、弱電工事の求人を探す際に、自分の特徴と照らし合わせて考えたい、この仕事に向いている人の特徴をいくつか紹介します。

精密機器の扱いや細かい作業が苦にならない人

弱電工事では、光ファイバーの細い芯線を接続したり、LANケーブルの8本の芯線を決められた順番通りにコネクタに差し込んだりと、非常に繊細で精密な作業が多く発生します。また、防犯カメラやサーバーなどの精密機器を扱うため、丁寧で慎重な作業が求められます。

そのため、手先が器用な人や、プラモデルの組み立てや電子工作のように、地道で細かい作業を黙々と続けるのが好きな人には非常に向いている仕事です。

集中力を保ち、正確に作業をこなすことが品質の高い施工につながります。

多くの求人情報でも、このような素養を持つ人材が歓迎される傾向にあります。

IT分野や最新の通信技術に興味がある人

弱電工事の世界は、IT技術の進化と密接に結びついています。インターネットの通信規格は常に新しくなり、IoTやAIを活用した新しい設備も次々と登場します。

そのため、この仕事では常に新しい知識や技術を学び続ける姿勢が不可欠です。

新しいスマートフォンやパソコン、ネットワーク機器のニュースにワクワクするような、知的好奇心が旺盛な人にとっては、日々の仕事が学びの連続となり、大きなやりがいを感じられます。

未経験からこの業界への転職を考えている場合でも、IT分野への強い関心と学習意欲があれば、専門知識を習得し、十分に活躍することが可能です。

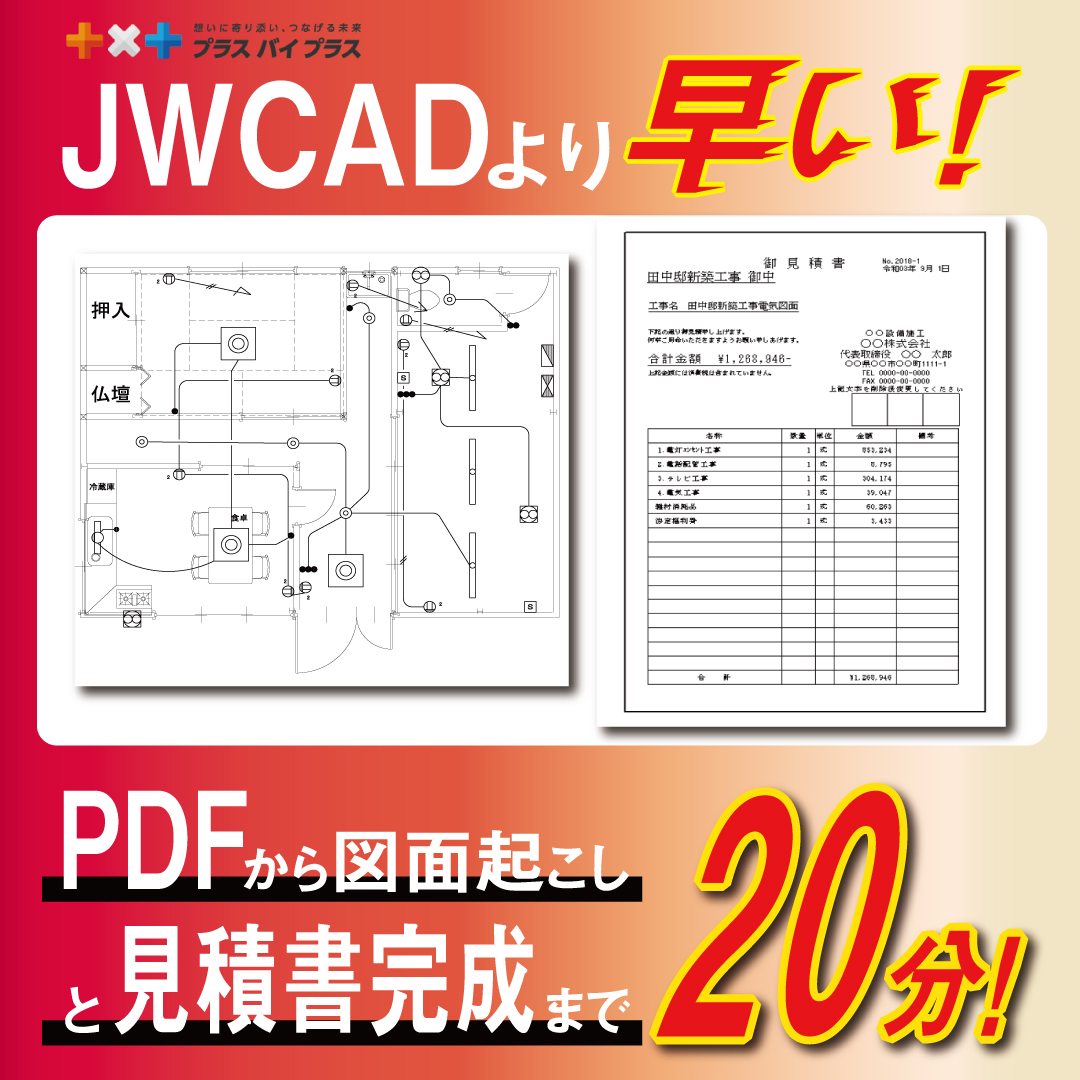

「plusCAD電気α」なら弱電工事の図面・見積りがここまで楽に!

弱電工事の知識や資格を学んでも、実際の現場では「図面作成」「見積り」「資料作成」などの事務作業に多くの時間を取られてしまう。そんな悩みを持つ技術者の方は少なくありません。

特に、LAN・防犯・放送・インターホンなど弱電系の工事は、

・配線図の修正が多い

・機器の追加や仕様変更が頻繁

・見積りの材料拾いが手間

・図面が属人化しがち

といった現場特有の非効率が発生しやすい領域です。

こうした課題を解決するのが、電気工事専用CAD・見積り連動ソフト「plusCAD電気α」 です。

・PDF図面の取り込みが簡単!

・弱電部材データ・単価が登録済み!

・図面と見積り連動で、図面から材料自動拾い出し!

弱電分野は技術トレンドの変化が速く、工事内容も多様です。

だからこそ 「現場作業」と「図面・見積り業務」の両方を効率化できる環境づくり が、着実なキャリアアップにつながります。

<【3分動画でわかる】「plusCAD電気α」を動画で見る>

まとめ

弱電工事とは、電気を情報や信号の伝達に利用する設備を扱う専門的な工事分野です。電気を動力として使う強電の電気工事とは異なり、主にLAN配線、電話設備、防犯カメラ、火災報知器といった、現代社会の情報通信インフラや安全を支えるシステムを構築・維持する役割を担います。

その仕事内容は多岐にわたり、業務を遂行する上では電気通信工事施工管理技士や工事担任者といった国家資格が役立ちます。

精密な作業や最新技術への探求心が求められるため、細かい作業が得意な人やIT分野に関心が高い人にとって、大きな可能性を秘めた分野と言えるでしょう。

弱電工事に関するよくある質問

Q1. 弱電工事と強電工事の違いは何ですか?

A. 弱電工事は、電話線・LAN配線・防犯カメラなど、情報や信号を扱う電気工事です。扱う電圧は48V以下と低く、通信や制御が目的です。

一方、強電工事は100V以上の電力を扱い、照明・コンセント・エアコンなど、電気を動力として利用する工事を指します。

Q2. 弱電工事に資格は必要ですか?

A. 弱電工事自体に必須の資格はありませんが、業務範囲を広げたり信頼性を高めるために、工事担任者や電気通信工事施工管理技士、電気工事士などの資格を取得しておくと有利です。特に電源工事を伴う場合は、電気工事士の資格が必要になります。Q3. 弱電工事の仕事は未経験でも始められますか?

A. はい、未経験からでも始められます。最初は先輩の補助として配線作業や機器設置を学びながら経験を積み、資格取得を目指す人が多いです。精密作業が得意な方やIT・通信技術に興味がある方に特に向いています。