- 2025年10月28日

工事台帳を一元管理するメリットとは? 建設業の業務効率と利益管理を同時に改善!

「工事台帳が担当者ごとにバラバラで、どれが最新か分からない…」

「現場と事務所で言っている数字が食い違っていて、確認に時間がかかる…」

「過去の工事の原価を知りたいのに、担当者が辞めていてファイルが見つからない…」

こんな悩みを抱えている建設業やリフォーム業の経営者は少なくないでしょう。

多くの会社では、工事ごとの収支を記録する「工事台帳」が、個人のExcelや紙のファイルでバラバラに管理され、業務非効率や経営判断の遅れの大きな原因となっています。

この記事では、バラバラな工事台帳を一つのシステムで管理する「工事台帳の一元管理」が、いかにして会社の業務効率と利益管理を劇的に改善するのか、そのメリットと具体的な実現方法を徹底解説します。

コンテンツ

工事台帳の管理方法についてよくある課題とリスク

「工事台帳の一元管理」のメリットを語る前に、まずは多くの会社が直面している「バラバラ管理」の課題と、そこに潜むリスクを具体的に見ていきましょう。

案件ごとに台帳フォーマットが違う/担当者によってバラバラ

Aさんが作る台帳と、Bさんが作る台帳では、項目名や計算式が微妙に違う。ベテラン社員が作ったマクロ満載の複雑なExcelファイルは、本人以外には修正できない「ブラックボックス」と化している。

このような状況は、多くの会社で「あるある」ではないでしょうか。フォーマットが標準化されていないと、複数の工事のデータを横並びで比較分析することが困難になります。また、担当者個人のスキルに依存するため、その人が退職・休職した途端に業務が滞るという大きなリスクを抱えることになります。

紙・Excel・クラウドが混在していて、情報が集約できない

工事台帳は事務所のキャビネットにある紙のバインダーで保管。実行予算は担当者のPC内のExcelファイル。請求書や領収書はクラウドストレージにPDFで保存。

このように、一つの工事に関する情報が物理的・デジタル的に分散していると、その工事の全体像を把握するのに、あちこちの情報を探し回らなければなりません。「あの工事の正確な原価を知りたい」と思っても、必要な情報を集めるだけで半日かかってしまうことも珍しくありません。

情報が点在している状態では、スピーディーで的確な経営判断は望めません。まずは、すべての情報を一箇所に集約する工事台帳の一元管理という考え方が必要不可欠です。

現場と事務・経理の間で何度も確認や転記が発生

「〇〇現場のA社さん向けの請求書、もう発行した?」「いや、まだ現場から完了報告が来てません」「とっくに終わってるよ!早くしないと入金が遅れるぞ!」こんな不毛なやり取りが日常茶飯事になっていませんか。

現場は「報告したつもり」、事務所は「聞いていない」。こうした情報伝達のボトルネックが、確認と手戻りの連鎖を生み、社員の貴重な時間と精神をすり減らしています。

現場から送られてきた手書きの伝票を、事務所でExcelに手入力し、入力された数字が正しいか別の担当者が二重にチェックする。こうしたコミュニケーションコストは、確実に会社の生産性を低下させています。伝言ゲームのなかで、数字の聞き間違いや転記ミスが発生し、それが大きな損失に繋がるリスクも常に存在します。

過去案件の収支や実績を振り返りづらい

「3年前にやった、あのA社邸と似たような工事の見積もりを作りたい。当時の原価はいくらだったかな?」と思っても、すぐにその情報にたどり着けない。当時の担当者はすでに退職しており、残されたExcelファイルはパスワードが不明で開けない。あるいは、ファイル名が整理されておらず、サーバー内の膨大なフォルダの中から探し出すことができない。

このような経験はありませんか?過去の工事実績は、未来の正確な見積もりや事業戦略に活かすべき、会社の貴重な財産です。その財産を有効活用できていないのは、非常にもったいない状態と言えます。

工事台帳を「一元管理」するメリットとは?

では、これらの課題を解決する「工事台帳の一元管理」とは、具体的にどのようなメリットをもたらすのでしょうか。ここでは、代表的な5つのメリットを解説します。

①最新の工事情報を全員がリアルタイムで共有できる

工事台帳を一元管理する最大のメリットは、情報のリアルタイム共有です。現場監督がスマートフォンで入力したその日の労務費や材料費が、即座にシステムに反映され、事務所にいる経理担当者や、外出中の社長が、同じ最新のデータを確認できます。

例えば、社長が商談の場でスマホを開けば、進行中の全工事の利益見込みが一目でわかり、その場で即断即決ができます。経理担当者は、現場で発生した経費をリアルタイムで把握できるため、月末に慌てて経費精算に追われることもありません。組織全体が同じ方向を向いて走れるようになるのです。

②発注・仕入・請求・支払い状況が一画面で把握可能

一元管理されたシステムでは、工事に関するお金の流れがすべて可視化されます。協力会社への「発注」から、納品に伴う「仕入」、それに対する「請求書」の受領と照合、そして「支払」の予定と実績まで。これらの情報が一つの画面に時系列で表示され、ステータス管理ができます。

これにより、「発注したのに請求がまだ来ていない」「この請求書は支払い済みか」といった確認作業が不要になり、請求漏れや二重払いといったミスを根本から防ぐことができます。正確な支払予定が把握できるため、どんぶり勘定になりがちな資金繰りの精度向上にも直結します。

③工事ごとの原価・粗利・利益率を常に見える化

工事台帳を一元管理することで、工事ごとの正確な採算状況が、いつでも、誰でも「見える化」されます。売上に対して、現在どれくらいの原価が発生しているのか。最終的な粗利(売上総利益)はいくらになる見込みなのか。その利益率は何パーセントか。これらの重要な経営指標が、リアルタイムで自動計算され、ダッシュボードに表示されます。

これにより、赤字になりそうな工事の兆候を早期に発見し、手遅れになる前に対策を打つことができます。感覚的な「どんぶり勘定」から、データに基づいた精度の高い利益管理へと移行できるのです。

④事務作業・チェック作業が激減し、生産性UP

情報の転記や、部門間の電話確認、二重チェックといった非生産的な作業が不要になることで、経理・事務担当者の業務負担は劇的に軽減されます。これまで請求書の処理や帳簿の入力に費やしていた時間を、より付加価値の高い業務に充てることができるようになります。

これは、単なるコスト削減ではなく、バックオフィス部門の生産性を向上させ、会社全体の競争力を高めることに繋がります。社員の残業時間が減り、働きがいが向上するというポジティブな効果も期待できます。

⑤過去の実績をデータとして蓄積し、今後の経営に活かせる

一元管理された工事台帳は、一つひとつが会社の貴重な経営データとして蓄積されていきます。工事の種類、顧客、担当者、利益率といった様々な切り口で、過去のデータを簡単に検索・分析することが可能です。

「どのタイプの工事が最も利益率が高いのか」「A社からの受注は増えているか」といった分析結果は、今後の営業戦略や事業計画を立てるうえで、極めて重要な情報となります。また、過去の類似工事の正確な原価データを参考にすることで、次の見積もりの精度を格段に向上させ、受注機会の拡大と着実な利益の確保に貢献します。

一元管理できないことで生じる問題

工事台帳の一元管理ができていない状態を放置すると、具体的にどのような問題が発生するのでしょうか。その深刻なリスクを改めて確認しておきましょう。

入力ミス・伝達漏れによる二重発注や請求漏れ

現場と事務所の連携が、電話や手書きメモといったアナログな手段に頼っていると、必ずミスが発生します。

「〇〇を10個発注しておいて」という口頭での依頼が正しく伝わらず、20個発注してしまう(二重発注)。追加工事を行ったのに、その情報が経理に伝わらず、施主への請求から漏れてしまう(請求漏れ)。

こうした単純なミスが、会社の利益を直接的に蝕んでいきます。これは、個人の注意深さで解決できる問題ではなく、情報伝達の仕組みそのものに欠陥があるのです。

現場の変更が経理に伝わらず、予算と実績が乖離

工事の現場では、仕様変更や追加工事はつきものです。現場監督が良かれと思って対応した小さな変更も、積み重なれば原価を大きく押し上げます。

しかし、その情報が経理部門にリアルタイムで共有されなければ、経理担当者は当初の実行予算のまま管理を続けることになります。その結果、工事完了後にすべての請求書が揃ってから、予算と実績が大きく乖離していることに気づくのです。これでは、予算管理の意味がありません。

利益が出ていない工事に気づくのが完工後になる

これが、どんぶり勘定の最も恐ろしい点です。日々の業務に追われ、個々の工事の採算をチェックしないまま進めていると、すべての支払いが完了した数ヶ月後に、初めて「あの工事は赤字だった」と判明します。

工事中は売上が入金されるため、なんとなく儲かっているように錯覚してしまいますが、実際には利益を食いつぶしているのです。この「気づいた時には手遅れ」という状況を繰り返していては、会社の体力は着実に奪われていきます。

担当者が変わると過去の台帳が読み解けない

ベテラン社員Aさんが長年管理してきた独自のExcel工事台帳。彼が退職してしまったら、その複雑なファイルは誰にも読み解けず、ブラックボックス化してしまいます。

引き継ぎがうまくいかず、進行中の案件でトラブルが発生したり、税務調査で過去の取引について質問された際に、根拠資料を提示できず追徴課税を受けたりするリスクさえあります。事業承継を考えている経営者にとっては、会社の価値そのものを毀損しかねない深刻な問題です。会社のノウハウは、個人のPCではなく、会社の共有財産として蓄積されなければなりません。

建設業における「工事台帳の理想的な管理方法」

では、これらの問題を解決し、工事台帳を理想的な形で管理するには、どうすればよいのでしょうか。その答えは「仕組み化」と「ツール導入」にあります。

Excel管理の限界と脱属人化の必要性

まず認識すべきは、Excelによる管理には限界があるということです。手軽で便利なExcelですが、同時編集ができない、データの破損リスクがある、バージョン管理が難しい、そして何より個人のスキルに依存し「属人化」しやすいという大きな弱点を抱えています。

会社として継続的に成長していくためには、こうした属人的な管理から脱却し、誰が使っても同じ品質で情報を管理できる、標準化された仕組みを構築することが不可欠です。

現場・事務・経営が同じ情報を共有できる「仕組み化」が重要に

理想的な状態とは、現場、事務、経営という異なる立場の人間が、いつでも、どこでも、同じ最新の情報にアクセスできることです。

重要なのは、これが単なる『情報共有』ではなく、『判断基準の共有』に繋がる点です。全員が同じデータを見ることで、「この工事は利益率が低いから、これ以上の値引きはできない」「このペースだと予算を超えるから、工程を見直そう」といった会話が、データに基づいて行われるようになります。

勘や経験、あるいは声の大きさで物事が決まるのではなく、客観的な事実に基づいて最適な判断を下す。そんな強い組織文化を醸成することが、「仕組み化」の真の目的なのです。

売上・原価・支払・利益をワンストップで管理できるツール導入がカギ

結論として、工事台帳の一元管理を最も効率的かつ確実に実現する手段は、建設業に特化した原価管理ソフトや業務管理ツールを導入することです。

こうしたツールは、建設業特有の複雑な業務フローを前提に設計されており、工事の見積もりから、原価管理、発注・支払管理、請求・入金管理、そして最終的な利益計算までを、ワンストップで行うことができます。Excelでバラバラに管理していた情報を一つのシステムに集約することで、これまで述べてきた課題のほとんどを解決できるのです。

工事台帳の一元化を支える原価管理ソフト「要〜KANAME〜」とは?

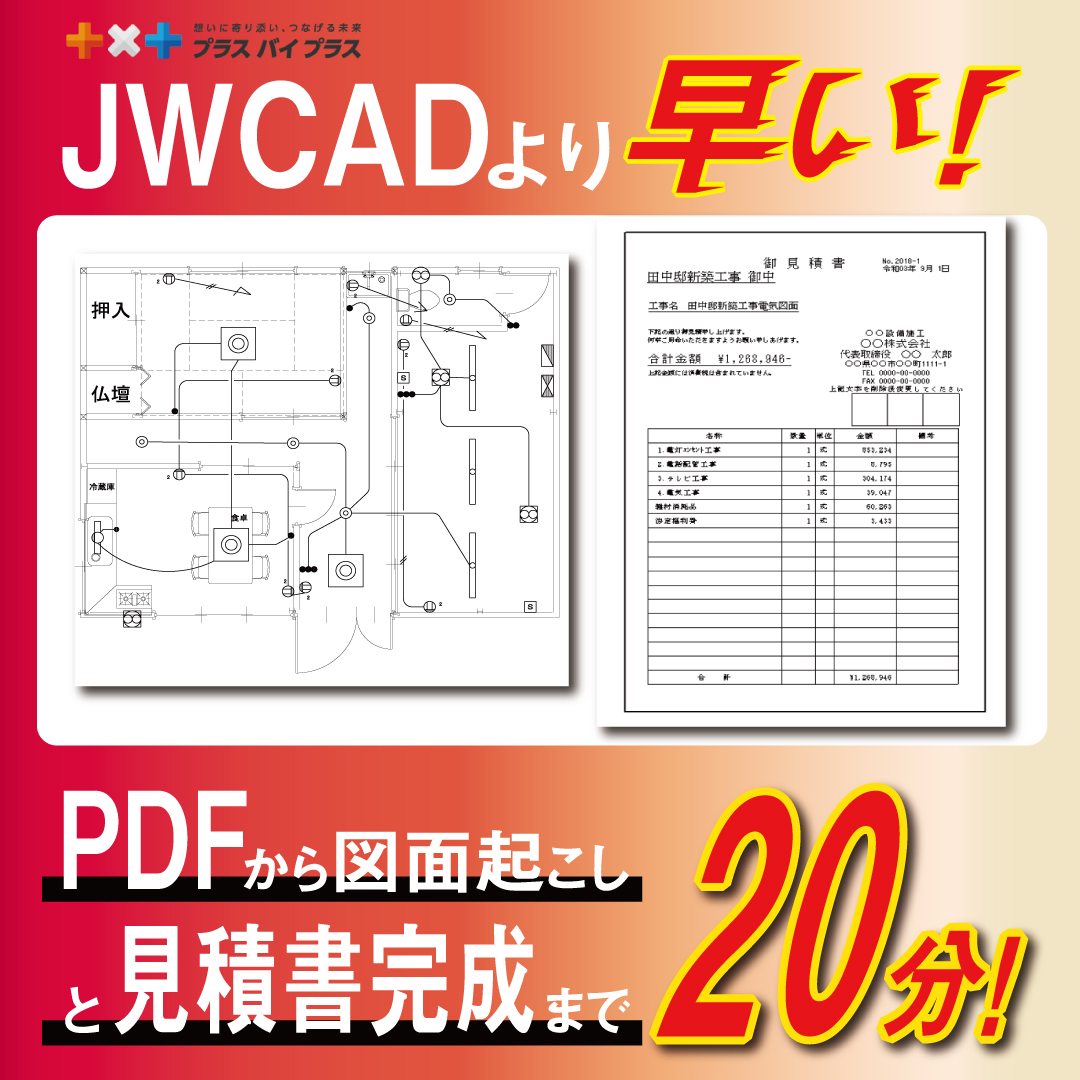

ここでは、工事台帳の一元管理を実現するための具体的なツールとして、建設業向け原価管理ソフト「要〜KANAME〜」をご紹介します。

案件ごとの売上・発注・支払・粗利を自動集計

「要〜KANAME〜」を使用すると、工事案件ごとに、売上情報、協力会社への発注情報、材料の仕入情報、請求・支払情報などを紐づけて入力できます。

入力されたデータは、リアルタイムで自動集計され、工事台帳が自動的に作成されます。担当者がExcelで手計算したり、電卓を叩いたりする必要は一切ありません。これにより、入力ミスや計算ミスが撲滅され、常に正確な工事台帳を維持することができます。

グラフ・表で「どの工事が儲かったか」がすぐに分かる

「要〜KANAME〜」は、蓄積されたデータを分かりやすいグラフや表で可視化する機能が充実しています。

工事ごとの利益率を棒グラフで比較したり、原価の内訳を円グラフで表示したりすることで、数字の羅列だけでは見えにくい問題点や、自社の強みを直感的に把握できます。「どの工事が儲かっていて、どの工事が利益を圧迫しているのか」が一目瞭然になるため、データに基づいた的確な次のアクションに繋げることができます。

現場・経理・経営が一画面で同じ情報を見られる

「要〜KANAME〜」を使うことで、現場監督はタブレットで、経理担当者は事務所のPCで、社長は出張先のスマートフォンで、それぞれの立場から必要な情報がまとめられたダッシュボードを確認できます。これにより、部署間の壁がなくなり、全社員が同じデータを見ながら、スムーズな連携と迅速な意思決定を行うことが可能になります。

過去案件もデータ化され、戦略に活かせる

「要〜KANAME〜」に登録されたデータは、すべて会社の資産として蓄積されます。数年前に完工した案件でも、工事名や顧客名で簡単に検索し、当時の詳細な工事台帳をすぐに呼び出すことができます。

この蓄積されたデータを分析することで、「自社の得意な工事は何か」「利益率の高い顧客はどこか」といった戦略的な分析が可能になります。また、過去の類似案件の原価データを参考にすることで、見積もりの精度を向上させ、受注機会の拡大と利益の確保に貢献します。

まとめ

本記事では、建設業における工事台帳の一元管理の重要性とそのメリットについて、多角的に解説してきました。

担当者ごとにバラバラなExcelや紙で管理されている工事台帳は、業務非効率、ミスの発生、経営判断の遅れといった、数多くの問題の根源となっています。

これに対し、工事台帳の一元管理を実現し、理想的な管理体制を最も確実かつ効率的に実現する手段が、建設業に特化した原価管理ソフトの導入です。

「要〜KANAME〜」のようなツールを導入し、工事台帳を一元管理することは、場当たり的な経営から脱却し、会社を利益体質へと変革させるための、最も強力な一歩。ぜひ貴社の経営改善にお役立てください。

工事台帳の一元管理についてよくある質問

Q1: 工事台帳は、法律で作成が義務付けられているのですか?

A1: 工事台帳そのものの作成を直接義務付ける法律はありません。しかし、建設業法では、営業所ごとに「帳簿」を備え付け、契約内容や発注者、下請負人などの情報を記載・保存することが義務付けられています。また、法人税法上も、取引を記録した帳簿書類の保存が求められます。工事台帳は、これらの法的要件を満たし、工事ごとの損益を正確に把握するために、事実上、作成が必須となる重要な書類です。

Q2: Excelでの一元管理は、本当に無理なのでしょうか?

A2: 不可能ではありませんが、極めて高度なスキルと厳格な運用ルールが必要です。全社員が使える共有サーバーに統一フォーマットのファイルを置き、入力ルールを徹底し、マクロや関数をメンテナンスし続ける…といった管理を継続するのは、非常に困難で属人化しがちです。特に、リアルタイムでの情報共有や、複数人での同時編集、多角的なデータ分析といった面では、専用ソフトに比べて限界があります。長期的な視点で見れば、専用ソフトを導入する方が、はるかに安全で効率的です。

Q3: 原価管理ソフトの導入費用はどのくらいかかりますか?

A3: ソフトの種類や機能、利用するユーザー数によって大きく異なります。近年主流のクラウド型ソフトであれば、初期費用は抑えられ、月額数万円から利用できるサービスが多くなっています。重要なのは価格だけでなく、自社の業務フローに合っているか、サポート体制は充実しているか、といった点を含めて総合的に判断することです。IT導入補助金などの公的支援制度を活用すれば、導入コストを大幅に削減できる場合もありますので、ベンダーに相談してみることをお勧めします。

Q4: 導入する際、今までのExcelデータは移行できますか?

A4: 多くの原価管理ソフトは、ExcelやCSV形式のデータを取り込む機能を備えています。顧客マスタや商品マスタ、過去の工事台帳のデータなどを、新しいシステムに移行させることが可能です。ただし、ソフトが要求するフォーマットに合わせて、元のExcelデータをある程度整形・加工する必要がある場合が多いです。このデータ移行作業は、導入時の一つのハードルになりますので、ベンダーがどこまでサポートしてくれるのかを、契約前にしっかり確認することが重要です。

Q5: 導入のメリットは経営者だけですか?現場や事務の担当者にもありますか?

A5: 工事台帳の一元管理は、経営者、現場担当者、事務・経理担当者の全員に大きなメリットがあります。

経営者:リアルタイムで経営状況を把握でき、迅速な意思決定が可能になる。

現場担当者:スマホやタブレットで簡単に出先から報告ができ、事務所に戻る手間が省ける。自分の担当工事の採算状況も把握できる。

事務・経理担当者:手入力や転記、二重チェックといった単純作業が激減し、業務が効率化する。請求漏れや支払ミスの心配も減る。

このように、全社の生産性を向上させ、働きやすい環境を作るための投資と言えます。