- 2025年10月28日

建設業の「利益の見える化」が経営を変える!原価把握・収益改善の方法とは?

「今月も売上は目標達成した。なのに、なぜか会社の預金は増えていない…」

「あの工事、結局いくら儲かったんだろう?感覚的には黒字のはずだが…」

「赤字工事を防ぎたいが、どこから手をつければいいか分からない…」

建設業やリフォーム業を営む経営者の皆様は、このような「見えない利益」に対する漠然とした不安を抱えていませんか?

多くの建設会社が、日々の業務に追われるなかで、自社の経営状態を正確な数字で把握できていません。この「どんぶり勘定」こそが、利益を蝕む最大の要因です。

この記事では、建設業の利益見える化がなぜ経営に不可欠なのか、その重要性から具体的な実現方法、そして導入すべきツールまでを解説します。

コンテンツ

なぜ建設業で「利益の見える化」が重要なのか?

「利益の見える化」とは、単に決算書の数字を眺めることではありません。工事一件ごとの原価と利益をリアルタイムで把握し、経営の意思決定に活かすことです。なぜ、これが現代の建設業にとって、これほどまでに重要なのでしょうか。3つの理由を解説します。

赤字工事に「あとから気づく」構造的な問題

建設業の会計は、工事期間が長く、材料の仕入れや外注費の支払いが先行するため、最終的な損益が確定するまでに時間がかかるという特徴があります。多くの会社では、工事がすべて完了し、請求書が出揃った数ヶ月後に、ようやく「あの工事は赤字だった」と気づくケースが後を絶ちません。

この状態では、すでに損失は確定しており、打つ手がありません。気づいたときには手遅れなのです。建設業の利益見える化は、このタイムラグをなくし、工事の途中段階で「このままでは赤字になる」という危険信号を察知するための仕組みです。問題を早期に発見できれば、コスト削減や追加工事の交渉など、損失を最小限に抑えるための対策を講じることが可能になります。

現場任せ・属人化によって経営判断が遅れるリスク

「現場のことは、ベテランのA監督に任せておけば大丈夫」。このように、個々の工事の採算管理を現場監督の経験と勘に依存していませんか?

とはいえ現場監督は、品質や工程、安全の管理で手一杯であり、リアルタイムで正確な原価計算まで行うのは困難です。また、採算の状況が現場監督の頭のなかにしかないため、経営者は会社全体の損益状況を正確に把握できず、重要な経営判断が遅れてしまいます。

「次の大型案件に投資すべきか」「新規事業に進出するべきか」といった判断を、感覚や勘に頼って行うことになり、大きなリスクを伴います。利益の見える化は、こうした属人化から脱却し、客観的なデータに基づいた迅速な経営判断を可能にします。

粗利が読めないと営業戦略も組めない

会社の利益の源泉は、売上から原価を引いた**「粗利(売上総利益)」**です。この粗利が、工事の種類別、顧客別、担当者別にどうなっているかを把握できていなければ、効果的な営業戦略を立てることはできません。

例えば、「Aタイプの工事は手間がかかる割に粗利率が低い」「B社からの案件は受注額は大きいが、値引き要求が厳しく利益が薄い」といった実態が見えていなければ、営業担当者は目先の売上だけを追いかけてしまいがちです。

建設業の利益の見える化によって、どの分野が「儲かる」のかを明確にすることで、「利益率の高い工事に注力する」「不採算顧客との取引条件を見直す」といった、データに基づいた戦略的な営業活動が可能になるのです。

利益の見える化で得られる3つの経営効果

「利益の見える化」を実践することで、会社には具体的にどのような良い変化がもたらされるのでしょうか。ここでは、多くの企業が実感している代表的な3つの経営効果について解説します。

①収益の悪化要因をリアルタイムで把握できる

利益の見える化が実現すると、経営者は会社の「健康状態」を常にモニタリングできるようになります。まるで人間ドックのように、問題の兆候を早期に発見できるのです。

例えば、ある工事で特定の材料費が実行予算を大幅に超過した場合、システムがアラートを発します。これに気づいた経営者や管理者は、すぐに現場に原因を確認し、「発注ミスだったのか」「予期せぬ仕様変更があったのか」といった収益の悪化要因を、問題が小さいうちに特定できます。

手遅れになってから「なぜ赤字になったんだ」と犯人探しをするのではなく、リアルタイムで原因を究明し、対策を講じることが可能になります。例えば、「他の現場でも同様の発注ミスが起きていないか確認しよう」「追加工事として、すぐに追加見積を提出しよう」といった具体的なアクションに繋げられます。このスピード感が、会社の損失を最小限に食い止め、利益体質を強化していくのです。

②原価や粗利を現場単位で分析できる

会社全体の損益計算書を眺めているだけでは、「どの工事が儲かって、どの工事が儲からなかったのか」という、最も知りたい情報は見えてきません。建設業の利益見える化の真価は、この分析を現場単位で詳細に行える点にあります。

一つの工事が完了するたびに、「売上高」「材料費」「労務費」「外注費」「経費」そして「粗利」が、実行予算と比較してどうだったのかを、一目で把握できます。これにより、「A工事は外注費を予算内に収められたから高利益になった」「B工事は手戻りが多く、労務費が膨らんで利益を圧迫した」といった、具体的な成功要因・失敗要因を現場レベルで分析できます。

この詳細な分析結果は、会社の貴重なノウハウとして蓄積され、次の工事の見積もり精度や、実行予算の妥当性を高めるための財産となります。

③受注後の“勝てる案件”と“要注意案件”を見極められる

利益の見える化は、受注後のプロジェクト管理においても強力な武器となります。すべての進行中案件の利益状況が一覧で可視化されることで、経営者はリソースをどこに集中すべきか、戦略的な判断を下せるようになります。

例えば、粗利率が高く、順調に進捗している「勝てる案件」に対しては、さらなる付加価値提案を行い、顧客満足度を最大化させるといった積極的な手を打てます。一方で、実行予算に対する原価の進捗率が悪く、赤字転落の危険がある「要注意案件」を早期に特定できます。

これらの要注意案件に対しては、経営者が自らテコ入れを行ったり、優秀な人材を投入したりして、損失を最小限に抑えるための集中的な管理が可能になります。すべての案件を同じように管理するのではなく、案件の状況に応じてメリハリをつけた管理を行うことで、会社全体としての利益を最大化できるのです。

3. 建設業における原価管理の落とし穴と改善のヒント

多くの会社が「原価管理の重要性は分かっているが、うまくいかない」という壁にぶつかります。ここでは、よくある原価管理の落とし穴と、それを乗り越えるための改善のヒントを解説します。

エクセル管理では限界|転記ミス・情報分断

原価管理をExcelで行っている会社は非常に多いですが、そこには限界があります。担当者ごとに異なるフォーマットのExcelファイルが乱立し、どれが最新の情報か分からなくなってしまいます。また、請求書や納品書の情報を手作業で転記するため、入力ミスや計算式のミスが頻発し、データの信頼性が損なわれます。

さらに深刻なのが情報の分断です。営業が作った見積ファイル、現場が管理する実行予算ファイル、経理が入力する会計データがそれぞれ独立しているため、情報を突き合わせるのに膨大な手間がかかります。これでは、リアルタイムな損益把握は不可能です。改善のためには、これらの情報を一元的に管理できるデータベース型のシステムの導入が不可欠です。

案件ごとの収支管理が曖昧になりがち

Excelや一般的な会計ソフトでは、会社全体の売上や経費は分かっても、「案件ごと」の正確な収支を把握するのは困難です。特に、複数の工事にまたがって使用される材料や、複数の現場を掛け持ちする社員の労務費などを、各案件に正確に按分するのは至難の業です。

その結果、案件ごとの収支管理が曖昧になり、「なんとなく儲かっているはず」というどんぶり勘定に陥りがちです。これを改善するには、すべての原価を発生時点で「どの工事のものか」を紐づけて入力するルールを徹底し、それを自動で集計してくれる仕組みが必要です。建設業利益見える化とは、まさにこの案件ごとの収支を明確にすることに他なりません。

現場と経理の連携不足が赤字の温床に

現場担当者は日々の工程管理に追われ、経理担当者は請求書処理に追われる。両者の間には、見えない壁が存在しがちです。現場で発生した追加コストの情報が経理に伝わるのは、

請求書が届いた数週間後。経理が予算超過に気づいても、その情報が現場にフィードバックされる頃には、さらにコストが膨らんでいる…。

この連携不足とタイムラグが、赤字工事を生む温床となっています。改善のためには、両者が同じプラットフォーム上で、リアルタイムに情報を共有できる環境を構築することが不可欠です。現場監督がスマホで撮影した領収書が、即座に経理システムの原価データとして反映されるような仕組みがあれば、この問題は解決に向かいます。

利益の見える化を実現するには何が必要か?

では、具体的に「利益の見える化」を実現するためには、どのような仕組みやルールが必要なのでしょうか。ここでは、そのために不可欠な3つの要素を解説します。

現場ごとに「原価・実行予算・実績」を一元管理

利益の見える化の核となるのが、現場ごとの情報を一元管理することです。具体的には、受注時に作成した「実行予算(詳細な原価計画)」と、工事を進める中で日々発生する「実績原価(仕入・外注・労務費など)」を、同じシステム上で紐づけて管理します。

これにより、「予算に対して、今いくら使っているのか」「利益はいくら残る見込みなのか」という最も重要な情報がいつでも誰でも正確に把握できます。Excelファイルが個人のPCに散らばっている状態から脱却し、全社員がアクセスできる共通のデータベースを構築することが、見える化の第一歩です。

仕入・外注・人件費などをリアルタイムに反映

一元管理されたデータも、情報が古ければ意味がありません。重要なのは、現場で発生したコストを、できる限りリアルタイムでシステムに反映させることです。

例えば、現場で材料を仕入れたら、その日のうちに担当者がスマホから納品書の写真をアップロードして原価登録する。協力会社への発注が確定したら、すぐにその情報をシステムに入力する。社員がどの現場で何時間働いたかを、日報として入力する。

こうした日々の積み重ねが、データの鮮度を保ち、リアルタイムな損益把握を可能にします。この運用を徹底するための、入力しやすいシンプルな仕組み作りが求められます。

部署や職種をまたいだ「共有」と「集計」の仕組み化

現場で入力されたデータは、経理や経営層が活用できなければ意味がありません。そのためには、部署や職種をまたいで、誰もが必要な情報を簡単に見られる「共有」の仕組みと、入力されたデータを自動で「集計」してくれる仕組みが必要です。

現場担当者は「自分の担当工事の予算消化状況」を、経理担当者は「全社の支払予定一覧」を、そして経営者は「会社全体の利益見込み」を、それぞれが見たい切り口で、ボタン一つで確認できる。

こうした役割に応じたダッシュボード機能があれば、全社員がデータに基づいた行動をとれるようになります。手作業での集計やレポート作成の手間をなくす「自動集計」こそが、見える化を継続させる鍵となります。

原価管理ソフトでできること

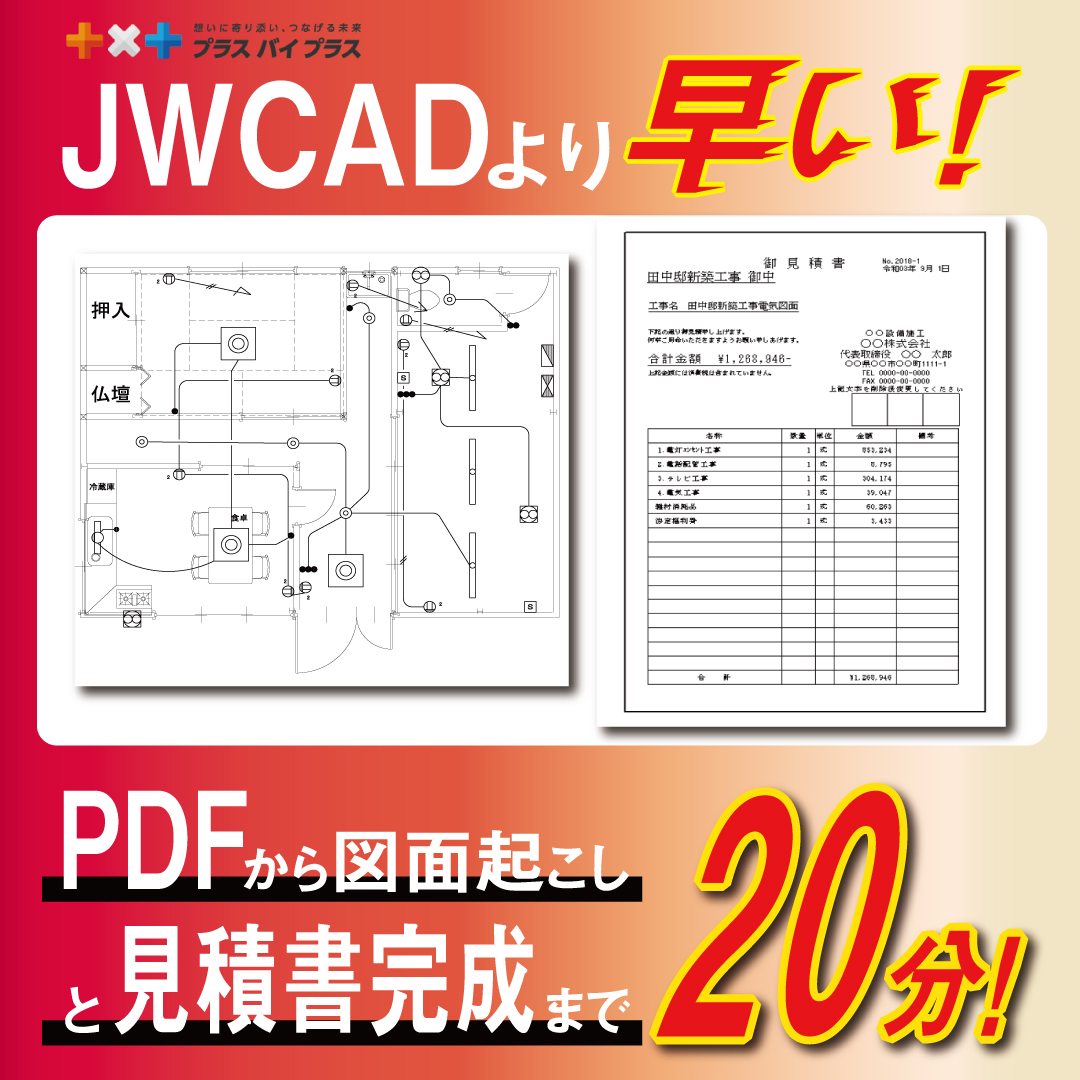

これまで述べてきた「利益の見える化」の仕組みを、Excelや手作業で実現するのは現実的ではありません。そこで活躍するのが、建設業に特化して開発された「原価管理ソフト」です。これらのソフトが、具体的に何を実現してくれるのかを見ていきましょう。

案件ごとの収支状況を一画面で管理

原価管理ソフトの最大の特長は、案件ごとの収支状況を、一つの画面で直感的に把握できることです。

売上高、実行予算、現在までの実績原価、そして現時点での粗利見込みなどが、一覧表やグラフで分かりやすく表示されます。もう、複数のExcelファイルを開いて数字を突き合わせる必要はありません。

この「案件別ダッシュボード」を見れば、「どの工事が順調で、どの工事が危険な状態か」が一目瞭然です。経営者や管理者は、この画面を毎日チェックするだけで、会社の経営状態を的確に把握し、問題のある案件にすぐさま介入することができます。

発注・請求・支払状況まで可視化

優れた原価管理ソフトは、単なる原価計算だけでなく、お金の流れ全体を可視化します。協力会社への発注状況、仕入先からの請求状況、そして自社の支払予定まで、すべて案件に紐づけて管理できます。

これにより「発注したのにまだ請求が来ていない」「請求書は来ているがまだ支払っていない」といったステータスが明確になり、支払漏れや二重払いを防ぎます。また、将来の支払予定額が正確に把握できるため、資金繰りの予測精度も向上します。原価だけでなく、キャッシュフローの見える化にも貢献するのが、原価管理ソフトの強みです。

グラフ・一覧で直感的に粗利やコストを分析可能

数字の羅列だけでは、問題点を見つけるのは困難です。原価管理ソフトは、蓄積されたデータを様々なグラフや一覧表の形で可視化し、直感的な分析をサポートします。

例えば、「工事種類別の粗利率比較グラフ」「得意先別受注高ランキング」「月別の原価推移グラフ」など、見たい切り口でデータを瞬時にビジュアライズできます。これにより、「A工事は利益率が高い得意分野だ」「最近、特定の材料費が高騰している」といった、経営に役立つ気づきや洞察を得ることができます。データに基づいた客観的な分析が、会社の成長戦略を加速させます。

ユーザー事例:「要〜KANAME〜」で利益管理が変わった!

実際に原価管理ソフト「要〜KANAME〜」を導入した企業は、どのように変わるのでしょうか。ここでは、利益の「見える化」に成功した企業の事例を3つのポイントでご紹介します。

案件ごとの粗利が見えるようになり、赤字案件が激減

ある建設会社では、これまで会社の損益が感覚的で、月末まで実態が不明でした。ソフト導入後は、経営者がいつでも全工事の粗利状況をリアルタイムで把握できるように。予算超過のアラート機能により、赤字の兆候がある案件を早期に発見し、迅速な対策が打てるようになりました。その結果、散見された赤字案件がほぼゼロになり、データに基づいた安定経営を実現しています。

仕入・外注費の管理もリアルタイムに共有できるように

工務店の経理部門では、現場との情報伝達のタイムラグや、請求書の確認作業に多くの時間を費やしていました。ソフト導入によって、現場で発生したコスト情報が即座にシステムに反映され、リアルタイムで共有可能に。発注データと請求データの照合も容易になり、入力ミスや請求漏れが激減。月末の支払業務が大幅に効率化され、バックオフィス部門の生産性向上に貢献しています。

社員の“数字意識”が変わった

リフォーム会社では、経営層が訴えてもなかなか現場に浸透しなかったコスト意識が、ソフト導入で大きく変わりました。工事ごとの利益が「見える化」されたことで、現場監督が自ら予算を意識し、コスト削減を工夫する文化が醸成。社員一人ひとりが利益を自分事として捉えるようになり、組織全体のコスト意識と利益率の向上という大きな成果に繋がっています。

まとめ

建設業における利益の見える化は、もはや一部の先進的な企業だけの取り組みではありません。厳しい経営環境を勝ち抜き、持続的に成長していくために、すべての建設会社にとって不可欠な経営基盤です。

そして、リアルタイムな利益管理を可能にする最も効果的なソリューションが、建設業向け原価管理ソフトの導入です。

工事一件ごとの収支を正確に、リアルタイムに把握する。このシンプルな仕組みが、社員の意識を変え、会社の文化を変え、そして経営そのものを変革します。原価管理ソフト「要〜KANAME〜」は、貴社の利益体質改善を強力にサポートする、信頼できるパートナーとなるでしょう。

建設業における利益の見える化についてよくある質問

Q1: 「利益の見える化」を始めるには、まず何から手をつければいいですか?

A1: まずは、「工事一件ごとの実行予算を作る」ことから始めるのが最も効果的です。実行予算とは、受注した工事を完成させるために、原価がいくらかかるのかを詳細に計画したものです。これまで見積書しか作っていなかった場合は、その見積もりの内訳を原価費目(材料費、労務費、外注費、経費)に分けて作成してみましょう。この「計画(予算)」がなければ、実績と比較することができず、利益管理は始まりません。最初は完璧でなくて構いません。「予算を立て、実績と比較し、差異を分析する」というサイクルを回し始めることが、見える化への第一歩です。

Q2: 現場が忙しくて、日々のデータ入力なんてできる余裕がありません。

A2: このお悩みは非常によく分かります。だからこそ、「いかに入力の手間を減らすか」がシステムの選定・運用において最も重要になります。例えば、スマホアプリでレシートや納品書を撮影するだけでAI-OCRが読み取ってくれる機能や、よく使う品目をマスタ登録しておき選択するだけで入力できる機能など、現場の負担を軽減する工夫が凝らされたソフトを選びましょう。また、「なぜこの入力が必要なのか(入力すれば利益管理ができて、結果的に皆が楽になる)」という目的を経営者が丁寧に説明し、全社で取り組む雰囲気を作ることが不可欠です。

Q3: 導入しても、結局使われなくなりそうで不安です。

A3: ソフトが定着しない最大の理由は、「導入が目的化」してしまい、現場の業務フローに合っていなかったり、操作が複雑すぎたりするケースです。これを防ぐには、選定段階で現場の担当者を巻き込み、一緒にデモを見たり、無料体験をしたりすること、導入後のサポート体制が手厚いベンダーを選ぶことの2点が極めて重要です。特に、建設業界の業務を熟知したインストラクターが、導入時の設定から運用指導まで伴走してくれるサービスがあれば、定着率は格段に上がります。経営者が「このシステムで会社を変える」という強い意志を示すことも、もちろん大切です。

Q4: どのタイミングで導入するのがベストですか?

A4: 「いつかやろう」と思っていると、日々の業務に追われて先延ばしになりがちです。「利益管理に課題を感じた今」がベストなタイミングです。特に、事業承継を控えている会社にとっては、どんぶり勘定の経営を次世代に引き継がせるわけにはいきません。後継者が経営の全体像を数字で把握するためにも、承継前の導入は非常に有効です。また、IT導入補助金などの公的支援制度は、募集期間が限られているため、制度が利用できるタイミングで導入を検討するのも賢い方法です。

Q5: 見える化すると、どんな経営判断ができるようになりますか?

A5: データに基づいた、より的確でスピーディーな経営判断が可能になります。例えば、以下のような判断です。

人事評価:感覚ではなく、担当者別の粗利実績など客観的なデータに基づいて、公正な評価やインセンティブ設計ができる。

投資判断:全社の利益見込みや資金繰りをリアルタイムで把握できるため、「新しい重機を購入する」「営業所を新設する」といった投資判断を、より確信を持って下せる。

事業戦略:工事種類別の利益率を分析し、「利益率の高いリフォーム事業に注力する」「不採算の新築事業からは撤退する」といった、選択と集中の戦略を立てられる。

このように、経営のあらゆる場面で、勘や経験だけに頼らない、データドリブンな意思決定が可能になります。