- 2025年12月09日

工事見積の作り方完全ガイド|失敗しない手順と業務効率化のポイントを解説

建設業に関する知識案件管理

工事見積の作成は、建設業に携わる方にとって避けて通れない業務の一つです。しかし、その作成方法について「難しそう」「ミスが怖い」と感じる方も多いのではないでしょうか。実は、工事見積の作り方は、その流れさえ理解できれば誰でも再現できます。

この記事では、建設業界での見積もり作成に経験が浅い方に向けて、具体的な作成手順やつまずきやすいポイント、そのときの考え方までを、初心者にも分かりやすく解説しています。

この記事は「見積書の項目説明」ではなく「作り方そのもの」に特化しており、5つのステップに分けて、それぞれの段階での判断基準も提示しています。

これにより、現場情報をどのように整理し、材料費や人工、諸経費をどのように算出するのか、そして最終的に見積書としてどのようにまとめるのかを具体的に学ぶことができます。

正確な見積もりを作成し、会社の利益を確保し、顧客からの信頼を得るための実践的なガイドとして、ぜひご活用ください。

コンテンツ

工事見積の作成には、見積書の構成や各費用項目の意味を理解しておくことが欠かせません。

見積書全体の基礎知識を確認したい方は、

「工事見積書とは?記入項目、内訳や諸経費、作成方法などを解説」もあわせてご覧ください。

工事見積の作り方は5つのステップで理解するのが最も簡単

工事見積の作成は、初めての方にとって複雑に感じられるかもしれませんが、5つのステップで構成される一連の流れとして捉えることで、全体像を把握しやすくなります。個々の工事内容によって差異はありますが、基本的な構造は共通していますので、この基本的な流れを理解することが、見積もり作業を安定させる第一歩です。具体的には、下記の手順で進めていきます。

- 現場情報を整理する

- 次に材料を洗い出す

- 人工を算出する

- 諸経費を加える

- 最後に見積書にまとめる

【Step1】現場情報を整理する

見積もりプロセスにおいて、顧客との認識のずれを防ぎ、その後のトラブルを回避するためには、このステップが非常に重要であると考えられます。この段階で、どのような情報をどの程度詳細に整理するかが、見積もりの正確性と信頼性に大きな影響を与えます。

具体的な整理方法について、さらに詳しく見ていきましょう。

最低限そろえるべき現場情報

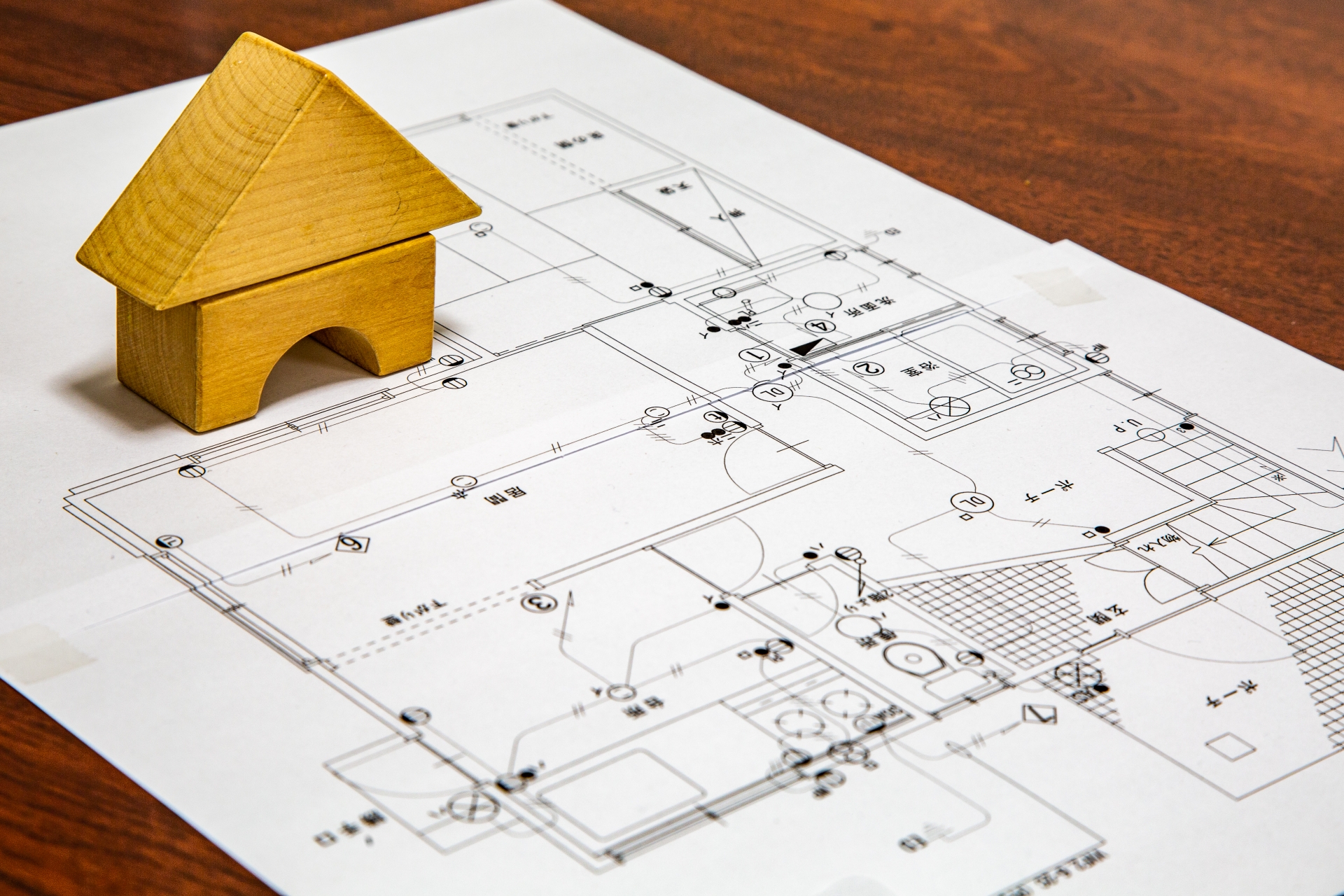

見積もりを作成する上で、最低限そろえておきたい現場情報は以下の通りです。これらの情報が不足していると、正確な見積もりを作成できず、後々トラブルの原因となる可能性があります。図面(PDF/紙)

工事の内容を把握する上で最も重要な資料の一つです。既存の図面がある場合は、現状を把握するために必ず入手しましょう。また、リフォームや改修工事の場合は、既存図面と変更後の図面を比較することで、変更点を明確にできます。寸法や仕上げ材の情報が記載されているか確認し、不明な点があれば必ず現地で確認するようにしてください。写真

現場の現状を視覚的に把握するための貴重な情報源です。特に、図面では伝わりにくい設備の状態、損傷箇所、周辺環境などを記録するために必要となります。スマートフォンなどで撮影する際は、全体像だけでなく、細部のアップも撮り、工事範囲が明確になるように工夫しましょう。既設設備の有無

既存の設備がある場合は、その種類、メーカー、年式、状態などを確認します。撤去費用や再利用の可否、新しい設備との取り合いなどを考慮する必要があるからです。例えば、古い給湯器を交換する場合、配管の劣化状況なども確認し、関連する工事が発生しないか確認することが重要です。作業スペース・作業条件

工事を行う上での制約事項を把握します。具体的には、資材の搬入経路、作業員の動線、足場の設置スペース、電力や水の利用可否、近隣住民への配慮事項などが挙げられます。これらの条件によっては、作業効率が低下したり、追加費用が発生したりする可能性があるため、事前に詳細に確認しておく必要があります。これらの情報を漏れなく収集することで、より正確な見積もり作成につながり、顧客との信頼関係構築にも役立ちます。

初心者がつまずくポイント

見積もり作成において初心者がつまずきやすいポイントとして、主に「PDF図面の縮尺が合わず拾い漏れ」「図面の種類が分からず混乱」「依頼の“前提条件”が曖昧」の3つが挙げられます。まず、PDF図面はスキャン状況によって縮尺がずれることがあり、正確な拾い出しが難しく、拾い漏れや数量の誤りにつながる可能性があります。

また、平面図、立面図、断面図、詳細図など、多様な図面の種類をすべて理解し、必要な情報を漏れなく読み取ることは、経験が浅い方には混乱しやすい点です。

さらに、顧客からの依頼が抽象的で具体的な仕様や要望が不明確な場合、見積もりの前提条件が曖昧になり、後々トラブルの原因となることがあります。

作業がラクになる考え方

工事見積作成をスムーズに進めるためには、いくつかの考え方を取り入れることが大切です。まず、図面を背景に敷いて拾い出しを行うことで、拾い漏れや二重計上を防ぎ、より正確な数量算出が可能になります。次に、見積もりの条件を最初に文章化して整理することも重要です。

これにより、顧客との認識のずれを防ぎ、後々のトラブルを回避できるため、作業の効率化と見積もり精度の向上が期待できます。

これらの工夫を取り入れることで、見積もり作業の負担を軽減し、ミスを減らすことができます。

ただし、図面を背景に敷いて拾い出す作業は、手作業では縮尺のズレや読みづらさが原因でミスにつながるケースもあります。

こうした図面を正確に扱うことが難しい場面では、PDF図面をそのまま取り込み編集できたり、紙図面を背景にして上から作図できるタイプのCADソフトを使うと作業負担が大きく軽減されます。

【Step2】材料費を洗い出す(拾い漏れを防ぐコツ)

材料の拾い出しの基本

材料の拾い出しは、図面を上から順番に見て、必要な部材をすべて洗い出すのが基本です。この際、類似している部材の混同に注意し、型番や仕様をしっかりと確認することが大切です。また、拾い漏れや二重計上を防ぐために、図面にチェックを入れながら作業を進めるようにしてください。正確な拾い出しは、見積もりの精度を左右する重要な工程です。

初心者がやりがちな間違い

建設業における見積もり作成で初心者が陥りがちな間違いとして、過去の見積書を安易にコピー&ペーストしてしまうこと、型番違いを見落としてしまうこと、そして数量の拾い漏れや重複といった計算ミスが挙げられます。以前の見積書をそのまま使うと、現行の条件と合致せず、コストにズレが生じる可能性があり、大きなトラブルに発展しかねません。

また、わずかな型番の違いでも材料の価格や機能が異なるため、見落としは正確な見積もりを阻害する原因となります。

さらに、数量の計算ミスは利益を圧迫する直接的な要因となるため、細心の注意が必要です。

判断基準

工事の規模に応じて材料費の比率が変わる傾向にあります。例えば、小規模な修繕工事では、人件費や諸経費が占める割合が大きくなる一方で、大規模な建築工事では、材料費の割合が相対的に高くなることが一般的です。

これは、大規模工事では大量の材料を一括で仕入れるため、単価が下がりやすいことや、物流コストが分散されることなどが影響しています。

また、設計変更や仕様変更は、見積もり全体の利益に大きく影響します。特に、工事の途中で材料のグレードアップや工法の変更が発生した場合、初期の見積もりから大幅にコストが増加し、利益を圧迫する可能性があります。

そのため、事前の詳細な打ち合わせと、変更が生じた際の迅速な見積もり再作成が不可欠です。

拾い漏れが発生しやすい3つのパターンとして、まず「図面上の見落とし」が挙げられます。

特に複雑な図面では、細部の部材や接続部品などが見落とされがちです。

次に、「経験不足による知識の欠如」も大きな要因です。

どのような工事でどのような材料が必要になるかという経験が不足していると、必要な部材をそもそも認識できないことがあります。

最後に、「複数の担当者間での情報共有不足」も挙げられます。

各担当者が個別に拾い出しを行う際、情報共有が不十分だと、同じ材料を二重計上したり、逆に必要な材料を誰も拾い出さなかったりといった問題が生じやすいです。

これらのパターンを認識し、対策を講じることが、正確な見積もり作成の鍵となります。

【Step3】人工(にんく)の決め方

人工(にんく)の算出は、工事見積作成において利益のズレが最も発生しやすい項目です。この項目は、工事に必要な職人や作業員の人数と作業時間を正確に見積もる必要があるため、経験や知識が特に問われます。

少しの見積もりミスが、会社の利益に大きな影響を与える可能性があるため、慎重な検討が不可欠です。

人工の基本理解

人工とは、工事における作業量を数値化したものです。一般的に「1人工=8時間」と考えますが、この数字だけで判断すると、見積作成時にズレが生じる原因になります。人工は、建設業の見積もりにおいて利益のズレが最も発生しやすい項目であるため、その算出には細心の注意が必要です。

具体的な人工の算出方法については、後述の「初心者が間違いやすい」と「判断軸」のセクションで詳しく解説していきます。

初心者が間違いやすい

人工を決める際、初心者が陥りやすい間違いとして「時間だけで人工を決めること」「2名作業は早いと思い込むこと」「現場条件が人工に影響することを理解していないこと」の3点が挙げられます。まず、時間だけで人工を決めるのは非常に危険です。

例えば、単純に「この作業は8時間かかるから1人工」と計算してしまうと、実際には作業員の休憩時間や移動時間、準備・片付けの時間などが含まれていないため、実情と乖離してしまいます。

結果として、人工不足となり、残業代などの追加コストが発生し、利益を圧迫する要因になりかねません。

次に、2名作業が必ずしも早いと思い込むのも間違いです。

確かに、一人では持ち上げられない重い資材の運搬や、安全確保が必要な高所作業など、複数名で作業することで効率が上がるケースは多く存在します。

しかし、作業内容によっては、かえって連携に時間がかかったり、作業スペースが限られていて邪魔になったりすることもあります。

そのため、作業内容を細かく分析し、本当に複数名が必要かを見極めることが重要です。

最後に、現場条件が人工に大きく影響することを理解していないことも、初心者が間違いやすいポイントです。

例えば、エレベーターがないビルの上層階での作業や、狭い場所での作業、近隣住民への配慮が必要な時間帯での作業などは、通常よりも多くの人工が必要となることがあります。

また、悪天候や交通規制なども作業効率を低下させ、人工に影響を与える可能性があります。

これらの現場条件を事前に十分に確認し、見積もりに反映させることが、正確な人工算出には不可欠です。

これらの間違いを避けるためには、過去の類似工事の実績データや、経験豊富な職人からのヒアリングを通じて、より現実的な人工を算出するよう努める必要があります。

判断軸

工事見積における人工の算出は、利益を確保するために非常に重要な要素です。人工の判断軸としては、まず「工程を細かく分解して人工を算出する」ことが挙げられます。工事全体を一括で考えるのではなく、各作業工程を詳細に分け、それぞれの作業にどれくらいの時間と人員が必要かを具体的に見積もることで、より正確な人工数が算出できます。

例えば、塗装工事であれば、足場設置、高圧洗浄、下地処理、養生、下塗り、中塗り、上塗りといった工程に分解し、それぞれの作業にかかる人工を積み上げていくイメージです。

次に、「不確定作業には余裕をみる」という点も重要です。予期せぬ事態や天候不良、資材の搬入遅延など、工事には不確定な要素がつきものです。これらの不確定要素によって作業が中断したり、余分な手間が発生したりする可能性を考慮し、あらかじめ人工に余裕を持たせておくことで、急な残業代の発生や工期の遅延による追加コストを防ぐことができます。

特に梅雨時期や真夏の炎天下での作業では、通常よりも多くの人工が必要となる場合もありますので、季節要因も加味して検討することが大切です。

最後に、「過去工事との比較で妥当性をチェックする」という方法も有効です。過去に実施した類似工事の見積もりや実績データを参照し、今回の人工数が妥当であるかを確認します。これにより、経験の浅い担当者でも人工算出の精度を高めることができ、属人化を防ぐことにも繋がります。

国土交通省が公表している「公共工事設計労務単価」や「公共建築工事標準単価積算基準」などの公的な情報を参考に、地域や職種ごとの単価を確認することも、人工の妥当性を判断する上で役立ちます。

【Step4】諸経費の考え方

工事見積作成における諸経費の考え方は、初心者の方ほど画一的な設定をしてしまい、結果として損をするケースが多く見られます。諸経費は工事の規模や内容によって大きく変動するため、一律で設定するのではなく、個別の工事に合わせて適切に算出することが重要です。この点を理解せずに見積もりを作成すると、利益を確保できないばかりか、予期せぬ出費により赤字につながる可能性もあります。

諸経費を見積に入れるときの考え方

諸経費は、工事を進めるために必要な「現場管理費」や「会社としての間接費」などをまとめた費用です。詳しい定義や内訳は別の記事で解説していますが、見積もりの作り方という観点では、「工事ごとにどれくらい載せるかをどう判断するか」 が重要になります。

つまずきポイント

諸経費の算出において、初心者がつまずきやすいポイントがいくつか存在します。まず、小規模工事で諸経費を一律10%で計上すると、実際の利益が残らない場合があります。これは、工事規模に関わらず発生する固定的な経費を考慮していないためです。

次に、車両費や移動費といった現場移動にかかる費用を見積もりに含め忘れることもよくあります。これらの費用は、ガソリン代や高速道路料金、車両の維持費など、積もり積もると大きな金額になるため注意が必要です。

さらに、現場管理にかかる工数を過小評価してしまうこともあります。現場代理人や職長の管理時間、書類作成などの間接的な作業時間も諸経費として適切に計上する必要があります。

判断基準

工事見積における諸経費の判断基準は、工事の規模や内容によって大きく変動するため、画一的な設定ではなく、個別工事に合わせて適切に算出することが重要です。まず、工事規模によって諸経費の比率が変動することを理解しておく必要があります。

例えば、小規模な修繕工事では、現場を運営するための固定費(現場管理費など)が相対的に高くなるため、諸経費の割合が大きくなる傾向があります。

一方、大規模工事では、個々の工事費用が大きくなるため、諸経費の割合は相対的に低くなることが一般的です。

次に、過去工事との比較で妥当性を判断することも有効です。

過去に実施した類似工事の見積書や決算書を確認し、その際の諸経費の割合や金額を参考にすることで、今回の見積もりの諸経費が現実的な範囲に収まっているかを確認できます。

具体的には、現場管理費として現場代理人の人件費や交通費、通信費、消耗品費などを個別に算出し、一般管理費として会社全体の間接費(人件費、家賃、水道光熱費など)の一部を割り当てるようにします。

これらの費用は、工事期間や規模によって変動するため、綿密な計算が不可欠です。適切な諸経費の計上は、会社の利益を確保し、持続的な経営を行う上で非常に重要な要素となります。

【Step5】見積書にまとめる

チェックポイント

工事見積書を最終的にまとめる段階では、作成した見積書に抜けや漏れがないか、また、すべての情報が正確に反映されているかを最終確認することが重要です。具体的には、以下の点に注目してチェックを進めていきます。材料の拾い漏れがないか

拾い出しを行った材料がすべて見積書に記載されているかを確認します。特に、細かな部材や消耗品、予備品などが見落とされていないかを重点的に確認してください。人工の根拠があるか

算出した人工に対して、具体的な作業内容や時間配分、人員配置などの根拠が明確であるかを確認します。これにより、後々の説明責任を果たすことができます。諸経費が妥当か

現場管理費や一般管理費などが、工事規模や内容に対して適切な割合で計上されているかを確認します。不当に高すぎたり低すぎたりしないか、過去の事例と比較検討することも有効です。条件変更に対応できているか

顧客からの変更要望や、現場での追加工事などが発生した場合、その内容がすべて見積書に反映されているかを確認します。変更履歴を明確に残しておくことも大切です。これらのチェックポイントを一つずつ丁寧に確認することで、精度の高い見積書を作成し、顧客との信頼関係を構築することに繋がります。

見積もりを利益が残る形にするためのポイント

利益がズレる構造

見積もりの作成において、利益が計画通りに残らない原因は複数存在し、その構造を理解することが正確な見積もりにつながります。主な要因としては、材料費の変動、人工の過小評価、諸経費の見誤り、そして現場での追加作業などが挙げられます。これらの要素は個別に、または複合的に見積もりの精度に影響を与え、最終的な利益を削ってしまう可能性を秘めているため、細心の注意を払う必要があります。材料費の変動

市場価格の変動や仕入れ先の変更により、見積もり作成時の材料費と実際の購入価格に差が生じることがあります。人工の過小評価

作業に必要な時間や人数を見誤ることで、人件費が予算をオーバーし、利益を圧迫する要因となります。諸経費の見誤り

現場管理費や一般管理費など、直接工事費以外にかかる費用を適切に算出できていない場合、最終的な利益が減少します。現場での追加作業

予期せぬ事態や顧客からの追加要望により、当初の見積もりに含まれていなかった作業が発生し、コストが増加するケースです。見積時点で利益を決める考え方

見積作成の段階で工事の利益を確定させるためには、まず原価と見積額をセットで考えることが重要です。これは、単に材料費や人件費を合計するだけでなく、会社運営に必要な一般管理費や確保したい利益を明確に上乗せし、工事原価を正確に算出することに繋がります。この考え方を導入することで、どんぶり勘定による見積もりを避け、論理的に価格を設定することが可能になります。さらに、工事完了後に実績と見積もりを振り返る仕組みを設けることで、次回の見積もり精度を向上させ、継続的に適切な利益を確保できるようになります。

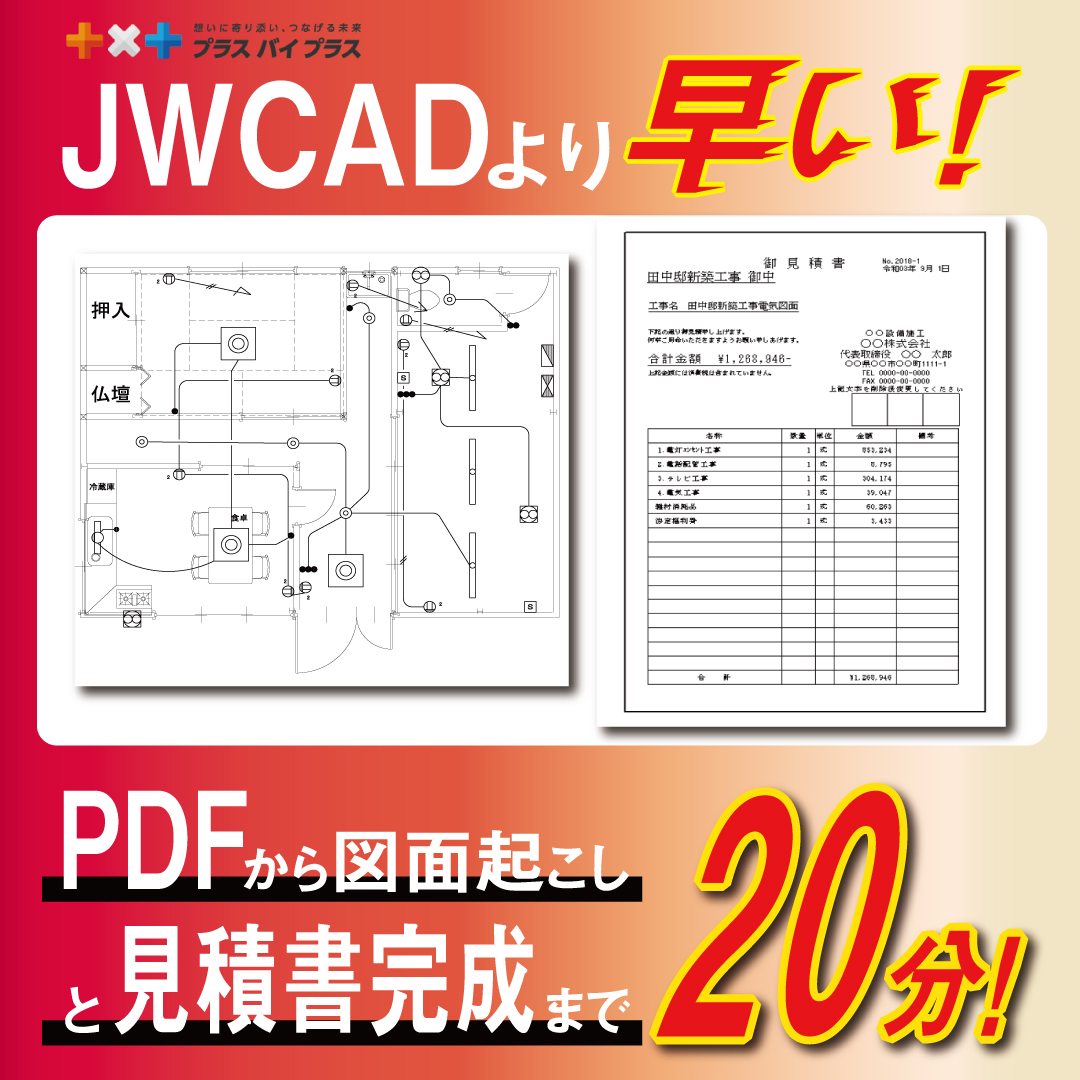

見積作成をラクにする方法

工事見積の作成を効率化するためには、専門ソフトの活用が不可欠です。例えば、plusCAD電気αやplusCAD機械αのような専門ソフトを導入すると、PDF図面をそのまま背景にして必要な材料を拾い出せるため、拾い漏れを防止できます。

また、過去の見積もりとの比較も容易になり、一連の作業時間が短縮されることで、利益のズレが起こりにくくなります。これにより、見積もり作成の正確性が向上し、業務効率が大幅に改善されるでしょう。

まとめ

工事見積の作成は、初めてだと複雑に感じやすい作業ですが、この記事で紹介したように 「現場情報 → 材料 → 人工 → 諸経費 → 見積書」 の流れで整理すると、誰でも再現できるようになります。また、つまずきやすいポイントや判断基準を理解しておくことで、拾い漏れや人工の過小評価といった“利益を圧迫する原因”も事前に避けやすくなります。

工事見積の作成は、経験だけに頼らず 正しい手順と考え方を知ること が精度向上の第一歩です。

今回の内容をぜひ日々の見積業務に役立ててみてください。

工事見積の作り方についてよくある質問

Q1. 初めて工事見積を作るとき、何から手を付ければいいですか?

A. いきなり金額を入れるのではなく、Step1の「現場情報の整理」から始めるのが基本です。図面・写真・既設設備・作業条件などを先にそろえて、「どこまで・何をやる工事なのか」という前提条件をはっきりさせます。

そのうえで、

- 現場情報を整理する

- 材料を洗い出す

- 人工を算出する

- 諸経費を加える

- 見積書にまとめる

Q2. 図面がPDFだったり、依頼内容があいまいな場合はどうしたらいいですか?

A. そのまま見積りに進まず、「前提条件の整理」と「確認」を先に行うのが安全です。PDF図面は縮尺がズレていることも多く、そのまま拾い出すと数量ミスにつながります。図面を背景に敷き、スケールを確認しながら拾い出す方法を取ると精度が上がります。

また、依頼内容があいまいな場合は、

- どこまでが今回の工事範囲か

- 何を撤去し、何を残すのか

- 仕上げや仕様で決まっていない部分はどこか

Q3. 材料の拾い漏れを防ぐコツはありますか?

A. ポイントは「図面をなぞりながら拾うこと」と「過去見積のコピペに頼りすぎないこと」です。- 図面を上から順番になぞり、チェックを付けながら拾う

- 型番・仕様を必ず確認する(似た型番違いに注意)

- 複数人で拾った場合は、一覧にまとめて重複・漏れを確認する

過去の見積書をそのまま流用すると、現場条件や仕様が違うのに金額だけ合っているように見えてしまい、後から「利益が合わない」というズレにつながりやすいので注意が必要です。

Q4. 人工や諸経費は、どのような考え方で決めればいいですか?

A. 「工程を細かく分けて積み上げること」と「工事規模ごとに考え方を変えること」が重要です。人工は、工事全体をざっくり何人工ではなく、

- 足場

- 養生

- 既設撤去

- 新設工事

- 片付け・清掃

諸経費は、

小規模工事:現場管理費・移動費の比率が高くなりがちなので、一律10%では足りないことが多い

大規模工事:総額が大きい分、諸経費率は相対的に低めでも金額としては確保できる

といった違いを踏まえ、過去工事の実績や社内ルールを参考に「妥当な割合か」を必ず確認しましょう。

Q5. 見積作業を効率化して、ミスも減らす方法はありますか?

A. あります。この記事でも触れているように、専門ソフトの活用と、「型」を持つことが効果的です。- PDF図面を背景にして拾い出しできる専門ソフトを使う

- 自社の標準フォーマット(工程別・部位別の見積テンプレ)を作る

- 工事完了後に「見積と実績の差」を振り返り、人工や諸経費の考え方をアップデートする

経験が浅くても、流れとチェックポイントを決めておくことで、属人的な勘に頼らずに作成できるようになります。