- 2025年10月28日

工事をしても利益が出ないのはなぜ?建設業の根本原因と改善策を徹底解説

「毎日、現場に出て忙しく働いているのに、なぜか月末になると手元にお金が残らない…」

建設業やリフォーム業を経営する方のなかで、このような悩みを抱えている方は少なくないでしょう。多くの会社が「どんぶり勘定」から抜け出せず、工事で利益が出ないという深刻な問題に直面しています。

この記事では、なぜ工事で利益が出ないのか、その5つの根本的な原因や、利益体質へと生まれ変わるための具体的な改善策を解説します。

コンテンツ

利益が出ない…よくある建設業の悩みとは?

多くの建設業経営者が、言葉には出さずとも共通の悩みを抱えています。その根底にあるのは、売上と利益が必ずしも比例しない、この業界特有の構造です。

「忙しいのに利益が残らない」現場のリアル

現場は常に動いており、朝から晩まで職人さんやお客様との対応に追われる毎日。複数の現場を掛け持ちし、月の売上自体は決して悪くない。それなのに、決算を締めてみると、思ったほどの利益が残っていない。むしろ、赤字ギリギリだったという経験はありませんか?

これは、多くの建設・リフォーム会社が経験する典型的なパターンです。売上高という「目に見える数字」に安堵してしまい、その裏側で発生している一つひとつのコストを正確に把握できていないのです。

材料費、人件費、外注費、そして目に見えない経費。これらが積み重なり、気づかぬうちに利益を圧迫しています。忙しさに追われ、「なんとなく儲かっているだろう」という感覚的な経営を続けていると、この「忙しいだけで儲からない」という負のスパイラルから抜け出すことはできません。

「どこで赤字になったか分からない」不透明な会計構造

「今月の利益が少なかったのは、一体どの工事が原因なんだろう?」

月次や四半期の試算表を見て、利益が想定より低いことに気づいても、その原因を具体的に特定できない…これも非常によくある悩みです。

建設業の会計は、工事の期間が月をまたぐことが多く、材料の仕入れタイミングと支払いのタイミング、売上の計上タイミングがずれるため、非常に複雑になりがちです。一般的な会計ソフトでは、会社全体の売上や経費は分かっても、「A工事でいくら儲かったか」「B工事は実は赤字だった」といった工事ごとの採算をリアルタイムで把握することは困難です。

結果として、どの工事が会社の利益に貢献し、どの工事が足を引っ張っているのかが分からないまま、次の仕事に追われることになります。これでは、問題点を改善しようにも、どこにメスを入れれば良いのかすら分かりません。

同じ金額で請けても黒字と赤字で明暗が分かれる理由

不思議なことに、ほぼ同じ工事内容、同じ請負金額の工事を2つ請け負ったとしても、片方はしっかりと利益が出るのに、もう片方は赤字になってしまうことがあります。

原因は、目に見えない無駄なコストの発生にあります。例えば、現場での手戻りや材料の拾い出しミスによる追加発注、段取りの悪さによる人工(にんく)の増加、予期せぬトラブル対応など。これらの小さなロスの積み重ねが、最終的な利益に大きな差を生むのです。

利益を安定して出せる会社は、こうしたリスクを事前に予測し、実行予算の段階で織り込んでいます。一方で、工事で利益が出ない会社は、どんぶり勘定の見積もりで安易に仕事を受け、現場で発生した想定外のコストを吸収しきれずに赤字に陥ってしまうのです。

工事利益が出ない5つの原因

では、なぜ利益が出ない状況に陥ってしまうのでしょうか。その背景には、多くの建設会社に共通する5つの構造的な原因が存在します。自社に当てはまるものがないか、一つひとつチェックしてみてください。

①原価管理ができておらず、粗利が把握できない

最も根本的な原因は、「原価管理」ができていないことです。原価管理とは、プロジェクトごとに「材料費」「労務費」「外注費」「経費」がそれぞれいくらかかったのかを正確に把握し、利益(粗利)を管理することです。これができていないと、そもそもその工事が黒字なのか赤字なのか、正確な判断すらできません。

「請求書が来たものを順番に支払っているだけ」「どんぶり勘定で、会社全体で儲かっていればOK」という状態では、個別の工事の採算性は闇のなかです。どの工事のどの費目が利益を圧迫しているのかが分からなければ、改善の打ちようがありません。

まずは、売上から原価を引いた「粗利」を正確に把握する仕組みを作ることが、利益改善の第一歩です。

②見積の精度が低く、原価割れしている

利益は見積段階で決まると言っても過言ではありません。見積もりの精度が低いと、受注した時点ですでに赤字が確定している「原価割れ」の状態に陥ってしまいます。

よくあるのが、過去の経験と勘に頼った安易な値付けです。最近の資材価格の変動や、労務単価の上昇を反映しないまま、「前回もこのくらいだったから」という感覚で見積もりを作成してしまうと、いざ工事が始まってみると想定以上に原価がかさみ、利益が出なくなります。

また、営業担当者が受注したいがために、無理な値引きに応じてしまうケースも少なくありません。正確な積算に基づかない見積もりは、会社の体力を確実に奪っていきます。工事で利益が出ない状況を招く、非常に危険な兆候です。

③現場と経理が分断されていて情報共有できていない

現場担当者は日々の工事の進捗に追われ、経理担当者は事務所で請求書や支払いの処理に追われる。このように、現場とバックオフィス(経理・事務)が完全に分断され、情報が共有されていないケースも利益を圧迫する大きな原因です。

例えば、現場で追加の材料が必要になり発注したとしても、その情報が経理にリアルタイムで伝わっていなければ、予算オーバーに気づくのは請求書が届いた後になってしまいます。

また、経理担当者が「この工事はすでに予算を超えそうだ」と気づいても、そのアラートを現場にすぐに伝えられなければ、現場はコスト意識のないまま作業を続けてしまいます。このタイムラグとコミュニケーション不足が、気づかぬうちに赤字を膨らませていくのです。

④追加工事・変更対応の漏れが収益を圧迫

工事の途中で、施主から仕様変更や追加工事の依頼が入ることは日常茶飯事です。この際、追加・変更分の見積書をきちんと作成し、施主の合意を得ずに「これくらいサービスでやっておきますよ」と安易に対応してしまうことはありませんか?

小さな追加工事であっても、材料費や人件費は確実に発生しています。これらのコストを正規の売上として請求しなければ、その分はすべて会社の持ち出しとなり、利益を直接的に圧迫します。

追加・変更工事への対応ルールが曖昧なことは、工事で利益が出ない典型的なパターン。一つひとつの対応は小さくても、積み重なれば大きな損失につながります。

⑤人件費・外注費の記録が不正確/反映されない

工事原価のなかで大きな割合を占めるのが、人件費(自社社員の労務費)と外注費です。この記録が不正確であることも、利益を不透明にする大きな要因です。

自社社員がどの工事に何時間従事したのか(工数管理)を正確に記録し、原価として計上しているでしょうか?「給料は固定費だから」と、工事ごとの原価に反映していなければ、正確な採算は分かりません。また、協力会社への外注費についても、発注内容と請求内容が一致しているか、二重請求はないかといったチェック体制は万全でしょうか。

こうした労務費や外注費の管理が曖昧だと、実態とかけ離れた利益計算になってしまい、正しい経営判断ができなくなってしまいます。

「利益が残る工事会社」が実践していること

では、厳しい環境のなかでも着実に利益を上げている会社は、一体何が違うのでしょうか。彼らが実践しているのは、決して魔法のような特別なことではなく、利益を生み出すための「仕組み」を構築し、徹底して運用しているのです。

見積・実行予算・原価・支払のすべてを一元管理

利益が残る会社は、工事に関わるお金の流れを一つのシステムで「一元管理」しています。具体的には、受注前の「見積」、受注後に作成する詳細な原価計画である「実行予算」、工事中に発生する「実績原価(仕入・外注・労務費など)」、そして協力会社への「支払」という4つの情報を、工事番号をキーにしてすべて紐づけて管理しています。

これにより「実行予算に対して、実績原価が今いくら発生しているのか」「予算超過の恐れはないか」といった状況を、誰でも一目で把握できます。

現場と事務がリアルタイムで同じ数字を見ている

利益を出せる会社では、現場監督と事務・経理担当者が、常に同じ「最新の数字」を見ています。現場監督がスマートフォンで撮影した納品書やレシートの写真をアップロードすると、即座に原価としてシステムに反映され、事務所の経理担当者はその情報をリアルタイムで確認できます。

これにより、「今この瞬間に、この工事の粗利はいくらか」という問いに、両者が同じ答えを出すことができるのです。現場で発生したコストが即座に共有されるため、「請求書が来て初めて予算オーバーに気づいた」という事態を防げます。

工事ごとの収支を“終わってすぐ”に分析できる

利益を継続的に改善していくためには、PDCAサイクルを回すことが不可欠です。利益が残る会社は、一つの工事が完了したら、すぐにその工事の収支を分析し、次の工事に活かす「振り返り」を徹底しています。

工事が完了した時点で、システムには最終的な売上と確定した原価がすべて記録されています。そのため、「当初の見積や実行予算と比べて、最終的な粗利はどうだったか」「どの費目で予算を超過したのか」「その原因は何か」といった詳細な分析が、タイムラグなく行えます。この分析結果を次の見積作成や実行予算編成にフィードバックすることで、見積もりの精度はどんどん向上し、工事で利益が出ないという状況が構造的に改善されていくのです。

原価管理の仕組みが利益体質をつくる

ここまで見てきたように、利益が出ない原因の多くは「原価管理」の欠如に起因します。原価管理の仕組みを社内に導入することは、単なる業務改善ではなく、会社を「利益体質」へと変革させるための根本的な打ち手となります。

属人管理から脱却し「数字で見える現場」へ

原価管理の仕組みを導入するということは、これまでベテラン担当者の頭の中にあった経験や勘、そしてどんぶり勘定を、「誰でも見える数字」に置き換えることを意味します。工事ごとの実行予算と実績原価がシステム上で明確に可視化されることで、これまで曖昧だった現場の状況が、客観的なデータとして把握できるようになります。

「この工事は、あといくら予算が残っているのか」「今のペースで進めると、最終的に利益は出るのか」といったことが、社長や現場監督だけでなく、若手社員や事務担当者でも理解できるようになります。これにより、特定の個人に依存した属人管理から脱却し、組織全体でコスト意識を持って現場を管理する文化が生まれます。これが「数字で見える現場」の実現です。

案件別の粗利を把握し、“どの工事が儲かったか”を明確化

会社全体の売上や利益だけを見ていては、真の経営課題は見えてきません。原価管理の仕組みを導入することで、「案件(工事)別の粗利」を正確に、かつリアルタイムで把握できるようになります。

「A工事は粗利率25%で大きく貢献してくれたが、B工事は5%しかなく、ほとんど利益が出なかった」という事実が明確になれば、次のアクションが見えてきます。なぜB工事の利益が低かったのか?材料の選定ミスか、人工の掛け過ぎか、それとも見積が甘かったのか。その原因を深掘りし、対策を講じることで、会社全体の収益性を向上させることができます。

「どの工事が儲かって、どの工事が儲からなかったか」を明確にすることは、得意分野に注力したり、不採算事業から撤退したりといった、戦略的な経営判断の基礎となります。

経営判断に必要な情報を常に入手できるようにする

会社の舵取りを行う社長にとって、最も重要なのは正確な情報に基づいて「タイムリーな意思決定」を行うことです。原価管理システムは、まさにそのための強力な武器となります。

「現在の全進行中工事の利益見込みはいくらか」「資金繰りはショートしないか」「次の大型案件を受注する余力はあるか」。こうした経営判断に必要な情報が、ボタン一つで、いつでも最新の状態で手に入ります。

月末に会計事務所から試算表が届くのを待つ必要はありません。日々の経営状況をリアルタイムに把握できることで、問題の早期発見・早期対応が可能となり、経営のリスクを大幅に低減できます。

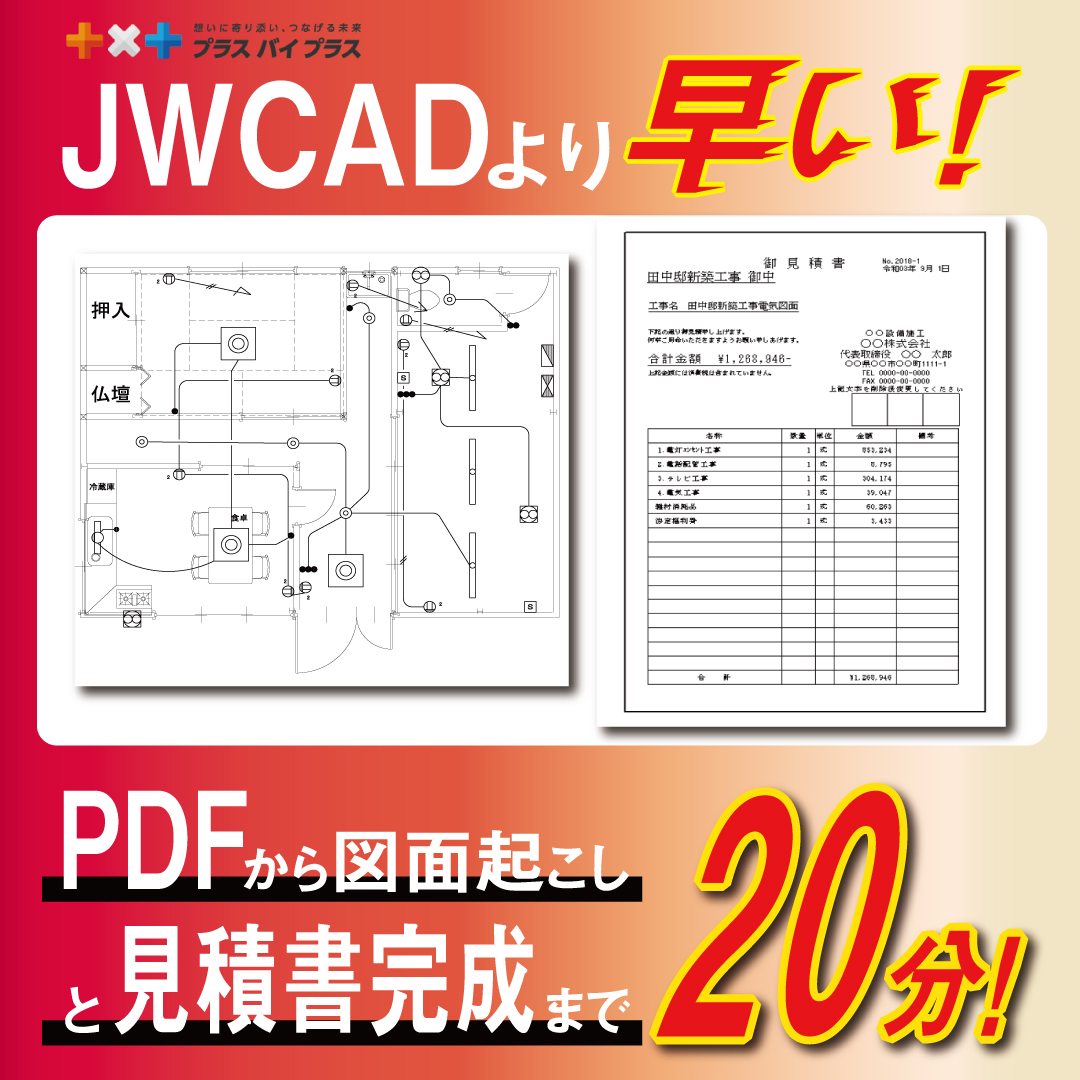

建設業向け原価管理ソフトで解決できること

ここまで解説してきた「利益の出る仕組み」を、Excelや手作業で構築・運用するのは非常に困難です。

そこで有効なのが、建設業に特化して開発された「原価管理ソフト」の活用です。こうしたソフトは、建設業特有の複雑な業務フローを体系的に管理するために設計されています。

案件ごとの売上・仕入・人件費・粗利を自動で集計

原価管理ソフトを導入する最大のメリットは、工事に関するあらゆるお金の情報を入力するだけで、案件ごとの収支状況が自動で集計・可視化されることです。

見積データを取り込み、日々の仕入伝票や外注費、社員の労務時間などを工事番号に紐づけて入力していくと、あとはソフトが、売上、原価(材料費・労務費・外注費・経費)、そして粗利を自動計算してくれます。

Excelのように、担当者が手動で関数を設定したり、別々のシートから数字を転記したりする必要は一切ありません。入力ミスや計算ミスも防げるため、誰が使っても正確な工事台帳を作成可能。これにより、これまで時間がかかっていた月次の採算集計作業が、ほぼゼロになります。

支払状況・予算超過をリアルタイムに可視化

優れた原価管理ソフトは、協力会社への支払管理機能も備えています。どの工事の、どの協力会社への支払いが、いつ、いくら発生するのかが一元管理され、支払漏れや二重払いを防ぎます。

さらに重要なのが、予算超過のアラート機能です。実行予算を登録しておけば、仕入や外注費を入力するたびに予算の消化状況が更新されます。そして、予算を超過しそうになったり、実際に超過したりした場合には、アラートが表示。これにより、問題が大きくなる前に「この工事は赤字の危険信号だ」と早期に察知し、現場に対策を促すことができます。

複数工事の収支をグラフで比較・傾向分析も可能

日々のデータを蓄積していくことで、原価管理ソフトは強力な経営分析ツールにもなります。多くのソフトには、蓄積されたデータをグラフや表で分かりやすく表示する「ダッシュボード機能」が搭載されています。

例えば、「工事種類別の粗利率比較」「担当者別の利益貢献度ランキング」「得意先別の受注金額推移」といった分析が、クリック一つで可能です。これにより、「どのタイプの工事が最も利益率が高いか」「どの担当者が優良案件を獲得しているか」といった、自社の強みや弱みが客観的なデータで明らかになります。

こうした傾向分析は、将来の営業戦略や事業計画を立てるうえで、非常に価値のある情報となるでしょう。

ユーザー事例:「要〜KANAME〜」で利益改善した現場の声

実際に原価管理ソフトを導入した企業がどのように変わるのでしょうか。

ここでは、建設業向け原価管理ソフト「要〜KANAME〜」を導入し、利益体質の改善に成功した企業の事例をご紹介します。

赤字工事がゼロに近づいた!経営者が粗利を即把握

あるリフォーム会社は、これまで月末まで会社の損益が不明確で、どんぶり勘定の状態でした。

「要〜KANAME〜」導入後は、経営者がいつでもリアルタイムで全工事の粗利状況を把握可能に。予算超過のアラート機能により、赤字になりそうな工事を早期に発見し、迅速な対策が打てるようになりました。

その結果、以前は散見された赤字案件がほぼゼロになり、データに基づいた安定経営を実現しています。

仕入・外注費の入力が簡単になり、入力ミスや漏れも激減

電気工事会社の経理部門では、Excelへの手入力作業によるミスや確認作業に多くの時間を費やしていました。

「要〜KANAME〜」の導入によって原価登録のプロセスが簡素化され、支払一覧も自動で作成されるように。これにより、入力ミスや計上漏れが激減し、月末の支払業務も大幅に効率化されました。

経理業務全体の正確性とスピードが向上し、バックオフィス部門の生産性向上に大きく貢献しています。

社員の利益意識が向上し、コスト感覚が根づいた

ある塗装会社では、経営層がコスト意識の重要性を訴えても、なかなか現場社員に浸透しないという課題がありました。

「要〜KANAME〜」導入で工事ごとの利益が「見える化」された結果、現場監督が自ら予算を意識し、コスト削減を工夫する文化が醸成。社員一人ひとりが利益を自分事として捉えるようになり、組織全体のコスト意識と利益率の向上に繋がっています。

まとめ

「一生懸命働いているのに、なぜか利益が出ない」。この根深い悩みは、決して運や景気のせいではありません。そのほとんどは、「原価管理」という利益を生み出す仕組みが社内に存在しないことが原因です。

課題を解決し、会社を「利益体質」へと変革させるための最も確実で効果的な手段が、建設業向け原価管理ソフトの導入です。ソフトを導入することで、これまでどんぶり勘定だったお金の流れが、工事一件ごとに、リアルタイムで、誰にでも「見える化」されます。これにより、赤字工事を未然に防ぎ、社員のコスト意識を高め、社長は正確なデータに基づいた経営判断を下せるようになります。

本記事で解説した内容を参考に、自社の課題と向き合い、利益改善への第一歩を踏み出してください。建設業向け原価管理ソフト「要〜KANAME〜」は、その強力なパートナーとなるはずです。

建設業における利益の見える化についてよくある質問

Q1: 原価管理ソフトは高価なイメージがあります。導入コストはどのくらいですか?

A1: かつては数百万円単位の初期投資が必要なオンプレミス型ソフトが主流でしたが、現在は月額数万円から利用できるものが一般的になり、導入のハードルは大きく下がっています。価格は、利用できる機能やユーザー数によって変動します。重要なのは、価格の安さだけで選ぶのではなく、自社の課題を解決できる機能が備わっているか、そして導入後のサポート体制が手厚いかを見極めることです。「要〜KANAME〜」のように、IT導入補助金の対象となるソフトを活用すれば初期コストを大幅に抑えることが可能です。

Q2: 会計ソフトを使っていますが、それだけではダメなのでしょうか?

A2: 会計ソフトは、会社全体の財務状況(貸借対照表や損益計算書)を作成するためのものであり、法人税の申告などを目的としています。一方、原価管理ソフトは、「工事一件ごとの採算」をリアルタイムで管理し、利益を最大化することを目的としています。会計ソフトでは、工事ごとの詳細な原価の内訳や、実行予算と実績の比較をリアルタイムで行うことは困難です。両者は目的が異なるため、利益改善を目指すのであれば、会計ソフトに加えて、原価管理ソフトを導入することが不可欠です。優れた原価管理ソフトは、会計ソフトとのデータ連携機能も備えています。

Q3: 社員が高齢で、パソコンが苦手な人が多いのですが、使いこなせますか?

A3: ご安心ください。最近の建設業向けソフトは、ITに不慣れな方でも直感的に操作できるよう、画面デザインが工夫されています。例えば、「要〜KANAME〜」は、大きなボタンや分かりやすい日本語表示で、誰でも迷わず使えるように設計されています。また、導入時の指導や、電話・遠隔操作による手厚いサポート体制が整っているかどうかが、定着の鍵を握ります。導入前に、サポート体制の内容を詳しく確認し、無料体験などで実際の操作感を試してみることが重要です。

Q4: 導入の効果が出るまで、どのくらいの期間がかかりますか?

A4: 効果を実感するまでの期間は、企業の状況や取り組み方によって異なりますが、多くの企業では導入後3ヶ月〜半年程度で目に見える変化が現れます。まず、導入してすぐ「入力業務が楽になった」「情報共有が早くなった」といった業務効率化の効果が表れます。その後、データが蓄積されていくにつれて、「赤字工事が減った」「工事ごとの採算が正確に把握できるようになった」といった利益改善の効果が実感できるようになります。最も重要なのは、経営者がリーダーシップを発揮し、「会社を良くするために、このシステムを全員で使う」という方針を明確に示すことです。

Q5: 実行予算を作成したことがありません。どうやって作ればいいですか?

A5: 実行予算は、見積書をベースに、より詳細な原価の内訳を計画するものです。まずは、見積もりを作成した際の積算内容を、原価の費目(材料費、労務費、外注費、経費)に分解することから始めましょう。原価管理ソフトを使えば、見積データを取り込んで実行予算の雛形を簡単に作成できます。最初は完璧な予算でなくても構いません。まずは「予算を立てて、実績と比較する」というサイクルを回すことが重要です。工事完了後に予算と実績の差異を分析し、「なぜ予算を超えたのか」を検証する。この繰り返しによって、予算作成の精度は自然と向上していきます。