- 2025年10月28日

図面から見積書が作れるソフトとは?手作業の限界を超える最新ツールを徹底解説

建設業界は、慢性的な人手不足やベテラン職人の高齢化といった課題に直面しています。このような厳しい経営環境下で事業を継続・成長させていくためには、業務プロセスを抜本的に見直し、生産性を向上させることが不可欠です。

特に、多くの時間と専門的なスキルを要する「見積作成」は、現場が頭を悩ませる業務ではないでしょうか。

「見積りは、あのベテラン社員にしか任せられない…」

「図面からの拾い出し作業に時間がかかりすぎて、営業活動に手が回らない」

「たった一つの小さな計算ミスが、赤字案件につながってしまった苦い経験がある」

こうした課題を解決する強力なソリューションとして今、大きな注目を集めているのが「図面から見積書が作れるソフト」です。本記事では、なぜ図面から見積書が作れるソフトが現代の建設業界で求められているのか、その仕組みから具体的な導入メリット、そして導入で失敗しないための選び方のポイントまで徹底的に解説します。

コンテンツ

なぜ今「図面から見積書が作れるソフト」が求められているのか

見積作成業務の効率化は、単なる時間短縮という目先の効果だけではなく、会社の利益体質を強化し、未来の成長基盤を築くための重要な経営戦略です。

ここでは、多くの企業が抱える構造的な課題と、業界全体を取り巻く大きな潮流から、ソフト導入の必然性を紐解いていきましょう。

見積作業の属人化と手作業によるミスの課題

あなたの会社では、見積作成が特定のベテラン社員の経験と勘、そして頭のなかにある膨大な知識に依存してしまっていませんか?

この「属人化」は、企業にとって非常に大きな経営リスクをはらんでいます。もしその担当者が急に退職したり、長期休暇を取ったりすれば、見積業務は止まってしまうでしょう。

また、個人のスキルに頼る体制だと、見積りの品質にばらつきが生じます。担当者によって数量の拾い方や単価の解釈が異なれば、同じ図面からでも異なる金額の見積書が出来上がってしまいます。これは顧客からの信頼を損なうだけでなく、社内での価格設定の基準も曖昧になり、適正な利益管理を妨げる原因となります。

さらに深刻なのが、手作業に起因するヒューマンエラーです。図面に何色ものマーカーを引き、付箋を貼り、数量を数えては電卓で計算し、Excelシートに手入力する…。この一連のアナログな作業プロセスには、拾い漏れ、二重計上、数え間違い、計算ミス、転記ミスといった危険が常に潜んでいます。たった一つのゼロの付け間違いが、数百万単位の損失に繋がることも珍しくありません。新人教育に膨大な時間を費やしても、こうした暗黙知の継承は難しく、技術伝承の断絶という問題にも直結しているのです。

建築・リフォーム業界で進む業務の効率化とDX化

建設業界全体でDX(デジタルトランスフォーメーション)の波が急速に押し寄せています。アナログな業務プロセスをデジタル技術で代替し、生産性を向上させることは、もはや一部の先進的な企業の取り組みではなく、すべての企業にとって重要な戦略となっています。

勤怠管理や工程管理、情報共有ツールの導入は進みつつある一方で、企業の利益に直結する見積作成業務は、依然として手作業に頼っているケースも。それが業務全体のボトルネックとなり、DX化の効果を十分に引き出せないでいる企業は少なくないのです。

競合他社がITツールを駆使して、数時間で正確な見積りを提出する時代です。旧態依然としたやり方を続けていては、価格競争力はもちろんのこと、対応スピードや提案の質といった面でも大きく遅れをとってしまいます。

見積作成業務をデジタル化し、効率化することは、変化の激しい時代を生き抜き、持続的に成長するための、避けては通れない経営判断と言えるでしょう。

図面から見積書を作るソフトの仕組みとは?

では、「図面から見積書が作れるソフト」は、一体どのような仕組みで、これまで膨大な時間を要したアナログな業務を自動化するのでしょうか。その核心となる2つの強力な機能について、ユーザーが操作するイメージが湧くように分かりやすく解説します。

CADやPDF図面から部材数量を自動拾い出し

図面から見積書が作れるソフトの最大のメリットは、図面データから直接、壁・床・天井の面積、配線・配管の長さ、建具・器具の個数といった部材数量を自動で算出できる機能を備えていることです。

これまで担当者が図面と長時間にらめっこしながら、定規を当て、マーカーを引いて数量をカウントし、集計表に書き出していた一連の作業を、ソフトウェアが驚異的なスピードと正確さで代行してくれます。

操作は非常にシンプルです。まず、元請けから受領したCADデータ(DWG, JWW, DXFなど)や、PDF形式の図面をソフトに読み込ませます。

次に「この壁の長さを拾う」「この照明器具の数を数える」といったように、マウスで拾い出したい項目を図面上でクリックしたり、範囲を指定したりするだけ。すると、AIや高度な画像認識技術が図面を瞬時に解析し、選択された箇所の長さ、面積、個数などをリスト化してくれます。

部材・単価データとの連携で正確な見積を自動生成

正確な数量の拾い出しが完了したら、次はその数量に適切な単価を掛け合わせ、見積書を作成するステップです。

データベース「単価マスタ」と瞬時に連携し、見積明細書を自動で生成します。この「単価マスタ」が非常に重要で、部材の仕入れ単価はもちろんのこと、工事の種類ごとに設定した労務費、複合単価、さらには利益率を考慮した歩掛(ぶがかり)、共通仮設費や現場経費などの諸経費率まで、積算ルールを細かく登録・編集できます。

拾い出された正確な数量と、標準化・最適化された単価データが自動で結合されることで、担当者のスキルレベルに依存しない、高精度で信頼性の高い見積書がスピーディーに完成するのです。

図面から見積書を作るソフトの導入メリット

ソフトの導入は、単に見積業務が楽になるという話ではありません。会社の収益性、組織力、そして顧客からの信頼という、経営の根幹に関わる部分にまで大きなプラスの効果をもたらします。

ここでは、代表的な3つの導入メリットをご紹介します。

見積作成時間を大幅に短縮できる

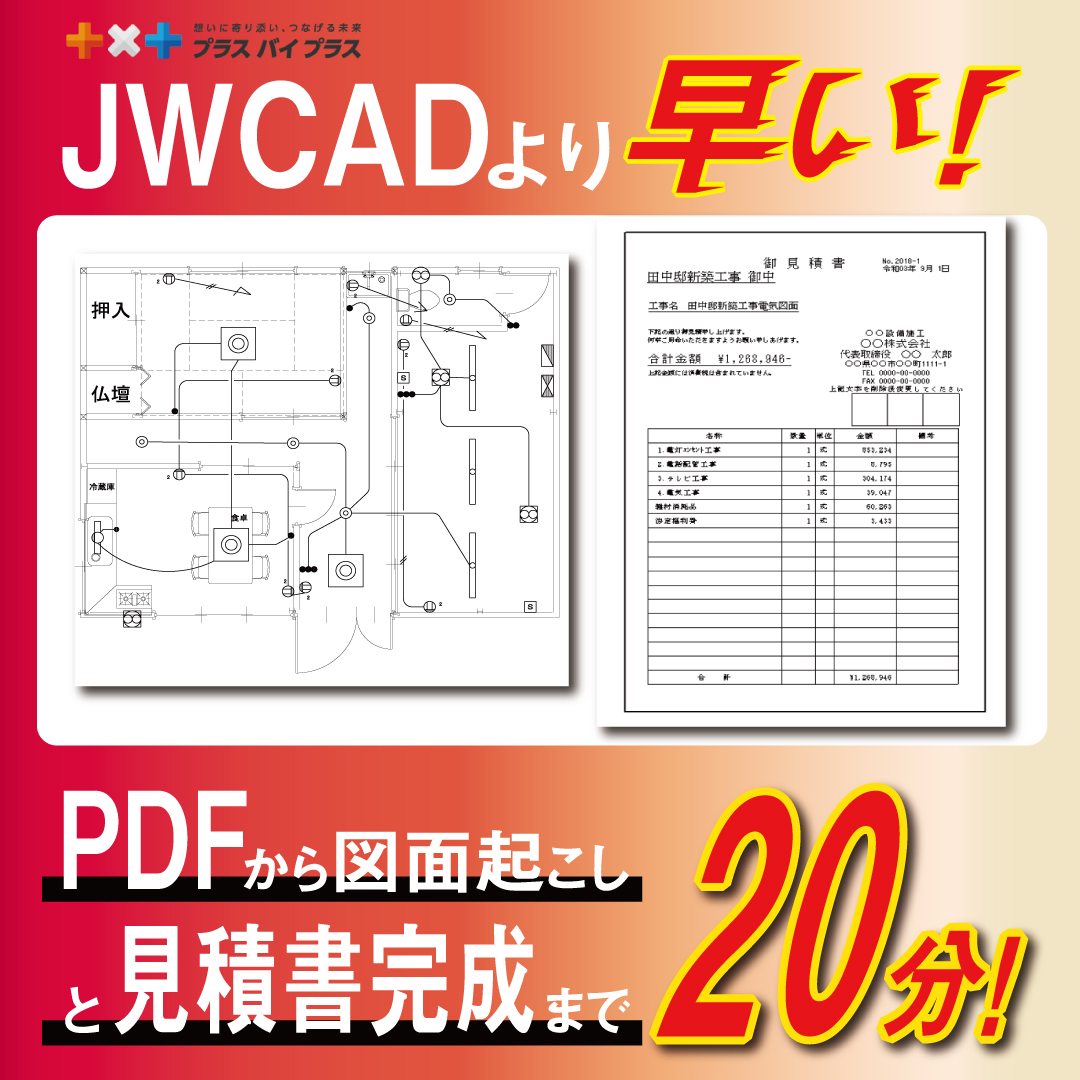

最も直接的なメリットは、見積作成に費やしていた時間を劇的に短縮できることです。

これまで複雑な案件では数日を要することもあった拾い出しと積算作業が、ソフトを使えば劇的に短縮されます。ある導入企業では、「1時間半かかっていた拾い出し作業が、plusCADを使えばわずか10分で終わるようになった」という驚きの声も上がっています。

見積りの提出スピードが格段に上がることで、相見積りで他社に先んじることができ、営業機会の損失を最小限に抑えます。作成作業から解放された担当者は、より付加価値の高い業務に集中できるようになるでしょう。

見積精度が上がり、信頼性や受注率にも効果

手作業に付き物だった拾い漏れ、二重計上、計算ミスといったヒューマンエラーを根絶できるため、見積りの精度が飛躍的に向上します。

これにより、どんぶり勘定による想定外の赤字案件のリスクを排除し、健全な経営体質を構築できます。見積金額のブレがなくなるため、過去の類似案件との比較分析も容易になり、より戦略的な価格設定が可能になります。

顧客に対しては、数量の算出根拠が明確な、透明性の高い「適正価格」を迅速に提示できます。なぜこの金額になるのかをデータに基づいて論理的に説明できるため、顧客からの信頼度は格段にアップします。この信頼感が、値引き交渉を有利に進めるための土台となり、最終的には受注率の向上という最も望ましい結果に結びつくのです。

誰でも一定品質の見積が作れる体制づくりに貢献

ベテラン社員の頭のなかにしかなかった積算ノウハウや単価の知識を見積書作成ソフトに落とし込むことで、長年の課題であった業務の属人化から脱却できます。

ソフトの操作方法さえ覚えれば、入社したばかりの若手社員や、これまで事務を担当していた社員でも、経験豊富なベテランと遜色ない品質の見積書を作成できるようになります。

これは、特定の担当者に業務負荷が偏る状況を解消し「業務の標準化」を実現できます。

また、OJTにかかる時間とコストも大幅に削減され、新入社員はより早く戦力として活躍できるでしょう。

失敗しないソフト選びのポイントとは?

多くのメリットがある一方で、自社の業務フローや目的に合わないソフトを選んでしまうと、「高価な買い物をしたのに、結局誰も使わなくなり宝の持ち腐れ」という結果になってしまいます。

ここでは、導入で失敗しないために、契約前にチェックすべき5つのポイントを解説します。

図面対応形式と連携範囲を確認する

まず最も基本的なこととして、自社が日常業務で扱っている図面データの形式に、ソフトが完全に対応しているかを確認しましょう。

元請けから支給されるデータは、Jw_cad(JWW)、AutoCAD(DWG/DXF)など、どのCADソフトの形式が多いでしょうか。また、メールで送られてくるPDF形式が中心でしょうか。

意外な盲点として、バージョンが古すぎるCADデータには対応していないケースもあります。

拾い出しから見積書作成まで、データが途切れることなく一気通貫で処理できるか、その連携範囲をしっかり見極めましょう。

積算・単価データの柔軟性

次に、会社の利益に直結する積算ルールや単価データを、自社のやり方に合わせてどれだけ柔軟に、かつ詳細に設定できるかという点です。

単純な「単価×数量」だけでなく、労務費や経費などの歩掛(ぶがかり)を工事内容ごとに細かく設定できるかは必須のチェック項目です。

また、自社で長年蓄積してきたExcelの単価マスタを、CSV形式などで簡単にインポートできる機能があると、導入時の手間を大幅に削減します。

さらに、実行予算の作成や原価管理、粗利計算までを見据えているのであれば、積算データがそれらの経営数値の管理機能と連携できるかどうかも確認しておきましょう。

操作性と学習コストの低さ

どんなに多機能で優れたソフトでも、現場の担当者が「操作が複雑で分かりにくい」と感じてしまえば、定着することはありません。特に、普段パソコン操作に慣れていない社員でも直感的に使えるかどうかは、導入の成否を分ける極めて重要な要素です。

専門的なCADの知識がなくても、普段使っているスマートフォンのように、アイコンやメニューを見れば次に何をすべきか分かるような、シンプルで洗練されたユーザーインターフェース(UI)のソフトを選びましょう。

導入後のサポート体制

業務用ソフトの導入は、「契約してインストールしたら終わり」ではなく、むしろそこからがスタート。

運用を開始すると、「こういう場合はどう操作するんだっけ?」「エラーメッセージが出たけど、どうすればいい?」といった疑問やトラブルが必ず発生します。その際に、電話やメール、さらには遠隔でパソコン画面を共有しながら、迅速かつ的確に問題を解決してくれる手厚いサポート体制が用意されているかは、ベンダー選定における非常に重要なポイントです。

サポートの対応時間(土日や夜間対応の有無)、対応方法(電話、メール、チャット)、そして何より、建設業界の専門用語や業務内容を深く理解した専門スタッフが対応してくれるかどうかを確認しましょう。

将来的な拡張性・連携性

最後に、5年後、10年後といった会社の将来を見据えた、長期的な視点も大切です。

現時点では見積作成機能だけで十分でも、将来的には会計ソフトや工程管理システム、顧客管理システム(CRM)など、他のITツールとデータを連携させ、会社全体の業務を最適化したいと考えるようになるかもしれません。

選ぼうとしているソフトが、外部システムとのデータ連携に対応しているか、また、事務所のPCだけでなく、現場や出先からタブレットやスマートフォンでデータを確認・編集できるマルチデバイス対応かどうかは、働き方の多様化や現場の生産性向上を考えると、ぜひチェックしておきたいポイントです。

実際の導入事例とユーザーの声

実際にソフトを導入した企業がどのような成果を上げているのでしょうか。

ここでは、図面見積ソフト「plusCAD」を導入し、業務改革に成功した様々な業種の企業から寄せられたリアルな喜びの声をご紹介します。

「拾い出し作業が90分から10分に!」(工務店/営業・積算担当者)

ある工務店では、これまで手作業での拾い出しに90分以上かかり、残業が常態化していました。plusCADの導入により、この作業がわずか10分に短縮。創出された時間は、顧客への提案準備といった、より付加価値の高い業務に充てられるようになりました。これにより、労働環境の改善と顧客満足度の向上を同時に実現しています。

「属人化していた見積作成をチームで共有可能に」(リフォーム会社/経営者)

見積作成を特定のベテラン社員一人に依存し、業務のブラックボックス化に悩んでいたリフォーム会社。ソフト導入を機に業務を標準化した結果、若手社員でも精度の高い見積書を作成できるようになりました。これにより、チーム全体で業務を分担・共有できる体制が整い、属人化という経営リスクを解消。組織全体の対応力と生産性を高めることに成功しています。

「正確な見積が早く出せて、元請や施主からの評価が向上」(内装業/見積担当者)

相見積りで「スピード」が受注を左右する専門工事業。手作業による時間ロスでビジネスチャンスを逃すことも少なくありませんでした。ソフト導入後は、迅速かつ正確な見積提出が可能になり、「対応が早く、内容も分かりやすい」と元請けからの信頼が向上。結果として指名での受注が増えるなど、売上に直結する大きな成果を上げています。

「導入時のサポートが非常に丁寧で、社内に浸透しやすかった」(建設業/総務担当)

新しいツールの導入には、ITに不慣れな社員からの抵抗や、定着への不安がつきものです。plusCADでは、各社の業務内容を理解した担当者による丁寧な導入講習や、迅速なオンラインサポートが提供されています。こうした手厚いフォロー体制により、PCが苦手な社員でもスムーズに操作を習得。多くの企業で導入後の活用がスムーズに進んでいる点も、高く評価されています。

まとめ

建設業界が直面する人手不足やDX化の波のなか、旧態依然とした手作業の見積作成は、もはや企業の成長を妨げるリスクでしかありません。

この課題を解決する切り札が、図面から見積書を作成できるソフトです。これは、業務を効率化し、会社の利益体質を根本から変えるための「必須ツール」です。ソフト導入は、「時間」「精度」「組織力」という3つの大きなメリットをもたらし、貴社の競争力を飛躍的に向上させます。

本記事で解説したポイントを参考に、自社に最適なソフトの導入をぜひご検討ください。なかでも、使いやすさとサポート体制で選ばれる「plusCAD」は、確実な成果を求める企業様にとって最適な選択肢の一つです。

図面から材料拾い出し1クリック!「plusCADシリーズ」

電気工事・水道工事において、図面からの材料拾い出しや見積り作成は、時間がかかる上にミスも起こりやすい作業です。

しかし、plusCADシリーズを活用すれば、

・手書きやPDF、DXFなどの図面データを簡単取り込み

・登録済みの記号や配線、配管を使ったスピード作図

・作図した図面からの材料拾い出しを1クリックで自動化

・有名メーカーの材料データを多数収録済み

といった機能で、事務作業を大幅に効率化できます。

▼▼下記からplusCADシリーズの詳細をご覧いただけます▼▼

<電気設備CAD・見積り連動ソフト「plusCAD電気α」の詳細を見る>

<水道設備CAD・見積り連動ソフト「plusCAD機械α」の詳細を見る>

<給排水工事申請専門CAD「plusCAD水道V」の詳細を見る>

図面から見積書を作成するソフトについてよくある質問

Q1: 導入にはどのくらいの費用がかかりますか?

A1: ソフトの価格体系は、主に月額(または年額)料金制と、初期に一括で支払う買い切り型のライセンスに大別されます。前者は初期費用を抑えられますが継続的なコストが発生し、後者の買い切り型は初期投資が大きいものの月々の支払いは不要です。plusCADのように、機能や利用できるユーザー数、サポート内容に応じて複数の料金プランが用意されていることが一般的で、自社の規模や必要な機能に合わせて無駄なく選べます。また、IT導入補助金など、国や自治体の補助金制度を活用できる場合も多いため、ベンダーに相談してみると良いでしょう。

Q2: 古い紙の図面や手書きの図面しかないのですが、対応できますか?

A2: 高性能なソフトであれば、対応可能です。複合機やスキャナで取り込んだ画像データ(PDFやJPEG形式)を解析し、図面上の寸法線や凡例、部材の形状などから数量を拾い出すことが可能です。導入前に、デモンストレーションでどこまで正確に読み取れるかを必ず確認しましょう。plusCADはこのスキャン図面からの拾い出し機能にも定評があり、多くの企業で活用されています。

Q3: パソコンが苦手な社員が多いのですが、本当に使いこなせるでしょうか?

A3: その不安こそ、ソフト選びで最も重視すべき点です。現在の優れた業務用ソフトは、「誰でも直感的に使えること」を最優先に設計されています。plusCADをはじめとする業界特化型ソフトは、専門的なCADの知識は一切不要で、普段スマートフォンを操作する感覚で使えるよう、分かりやすいアイコンやシンプルなメニュー構成になっています。しかし、最も重要なのは導入後のサポート体制です。専任のインストラクターによる訪問指導や、電話一本で即座にパソコン画面を共有して操作を教えてくれる遠隔サポートなど、手厚いフォローがあるベンダーを選べば、導入後の定着率は格段に上がります。

Q4: 導入を決定してから、実際に業務で使えるようになるまでどれくらいかかりますか?

A4: ソフトや企業の準備状況によりますが、契約からソフトのインストール自体は数日で完了します。しかし、本当の意味で使えるようになるには「自社の積算ルールに合わせた単価マスタの登録・整備」「操作担当者へのトレーニング」という2つのステップが必要です。plusCADは、お客様の状況に合わせて最短即日での導入支援も可能で、迅速な業務移行を実現しています。一般的には、1週間から1ヶ月程度で本格的な運用を開始する企業が多いです。

Q5: 対応している業種は限られていますか?自社独自の特殊な積算方法にも対応できますか?

A5: 多くのソフトは、電気、空調・換気、給排水・衛生、建築、リフォーム、内装、外壁、塗装、外構など、非常に幅広い専門工事業に対応したテンプレートや専用機能を用意しています。しかし、本当に重要なのは、そのテンプレートをベースに、自社独自の積算ルールにどれだけ柔軟にカスタマイズできるかです。例えば、「特定の材料を使う場合は廃材処理費を別途計上する」「足場の面積に応じて安全管理費を変動させる」といった、自社独自の複雑なルールを数式や条件分岐で設定できる機能があるかを確認しましょう。導入前のヒアリングで、自社の見積書のサンプルや積算ルールをベンダーに提示し、どこまでシステムで再現可能か、具体的な実装方法まで踏み込んで確認することが、導入後のミスマッチを防ぐうえで最も重要です。