- 2025年07月01日

中小電気工事会社に最適なCADソフトとは?図面作成から見積効率化まで徹底解説

「現場から帰って、深夜まで事務所で図面と見積もりの作成に追われる毎日…」

「ベテラン社員が辞めてしまい、図面を描ける人間がいない…」

中小規模の電気工事会社の経営者の方から、このような切実な悩みをよくお聞きします。人手不足が深刻化するなか、少数精鋭で日々の業務を回すためには、業務の抜本的な効率化が不可欠です。その鍵を握るのが、自社に最適な「CADソフト」の選定です。

この記事では、多くの中小電気工事会社が抱える共通の悩みから、本当に「使える」CADソフトの条件、そして業務を劇的に改善する具体的な導入メリットまでを徹底解説します。

コンテンツ

中小電気工事会社が抱える業務の悩みとは?

日々の業務に追われるなかで、課題を感じつつも根本的な解決策を見出せずにいる中小電気工事会社は少なくありません。ここでは、多くの企業が共通して抱える3つの深刻な悩みについて深掘りしていきます。

図面作成に時間がかかりすぎる

電気工事において、図面は全ての基本です。しかし、この図面作成業務が、経営者や社員の貴重な時間を奪う最大の要因となっているケースが後を絶ちません。現場作業を終え、疲れた体で事務所に戻ってから、夜遅くまでCADと向き合う。これが当たり前になっていませんか。

汎用的なCADソフトを使っている場合、電気工事特有のシンボル(図記号)を一つひとつ作成したり、ライブラリから探し出したりする手間が発生します。また、手書きの図面を元にCADで清書する作業も、膨大な時間を要します。施主からの急な変更依頼があれば、関連する部分を全て手作業で修正し、印刷し直さなければなりません。この非効率な作業に追われ、本来注力すべき現場管理や顧客対応、経営戦略を考える時間が奪われているのが実情です。

見積もり・積算に手間とムダが多い

図面作成と並行して、もう一つの大きな負担となっているのが、見積もり作成と積算業務です。正確な見積もりは、適正な利益を確保し、会社の経営を安定させるための生命線。しかし、そのプロセスには多くの手間とムダ、そしてリスクが潜んでいます。

一般的な方法として、完成した図面を見ながら、電卓を片手に照明器具やコンセントの数を拾い、配線の長さを定規で測り、手作業で材料リストを作成している会社は未だに多く存在します。この方法は、時間がかかるだけでなく、拾い漏れや数え間違い、計算ミスといったヒューマンエラーが発生する温床です。たった一つの拾い漏れが、工事全体の赤字に直結する恐れもあります。

また、見積書を作成するたびにExcelのテンプレートに手入力する作業も非効率です。過去の類似案件を探し出してコピー&ペーストするものの、単価の修正漏れや計算式のズレなど、新たなミスの原因にもなり得ます。こうした手間とリスクを抱えたままでは、見積もりの提出が遅れて商機を逃したり、どんぶり勘定の経営から抜け出せなかったりする悪循環に陥ってしまうのです。

人手不足で現場も事務も回らない

「図面作成」と「見積もり作成」という二大負担は、業界全体を覆う人手不足という問題によって、さらに深刻化しています。特に中小電気工事会社では、社長自らが現場の最前線に立ちながら、帰社後には図面も見積もりもこなす、というケースが珍しくありません。

少ない人数で現場と事務の両方を回さなければならず、誰もが常にキャパシティオーバーの状態。これでは、新しい若手社員が入社しても、じっくりと仕事を教える余裕がありません。結果として、若手は雑務に追われるばかりで専門技術が身につかず、仕事の面白さを見出せないまま早期に離職してしまう…という負のスパイラルに陥ってしまいます。

中小企業にとっての「使える」CADソフトの条件とは?

前述のような深刻な悩みを解決し、会社の未来を切り拓くためには、自社に合った中小電気工事に適したCADソフトの導入が不可欠です。しかし、ただ導入すれば良いというわけではありません。特に人材やIT予算が限られる中小企業にとっては、「本当に使える」ソフトを見極めることが重要です。ここでは、そのための3つの絶対条件を解説します。

誰でも使いやすいシンプルな操作性

中小企業にとって最も重要な条件は「誰でも、すぐに、簡単に使える」ことです。大手企業のように、専任のCADオペレーターやIT部門があるわけではありません。社長も、ベテラン職人も、PCが苦手な事務員さんも、そして入社したばかりの新人でも、直感的に操作できるシンプルさが求められます。

分厚いマニュアルを読み込まなければ使えないような複雑なソフトは、宝の持ち腐れになるだけです。理想的なのは、スマートフォンのアプリのように、画面を見ただけで「次は何をすればいいか」が分かるインターフェースです。電気工事で頻繁に使うシンボルや部材があらかじめ登録されており、ドラッグ&ドロップで配置できる。配線も、ルートをクリックしていくだけで描ける。こうした電気工事の実務に即したシンプルな操作性を備えていることが、導入を成功させるための第一条件です。高機能であることよりも、日々の業務で使う機能に迷わずアクセスできる「分かりやすさ」こそが、中小企業にとっては最大の価値となるのです。

図面作成と見積・材料集計が連動している

第二の条件は、これまで別々の作業として大きな負担となっていた「図面作成」と「見積もり・材料集計」が、システム上でシームレスに連動していることです。これが実現できれば、業務効率は飛躍的に向上します。

具体的には、「図面を描けば、自動で見積もりが完成する」仕組みです。CADソフト上で照明器具やコンセントを配置すると、その情報がリアルタイムで集計され、材料リストが自動で作成される。配線ルートを描けば、電線の長さまで自動計算してくれる。そして、その集計結果に、あらかじめ登録しておいた材料単価や工事単価を掛け合わせることで、ボタン一つで見積書が正確に作成できる。これが、中小企業が求めるべきCADソフトの姿です。

サポート体制がしっかりしている

三つ目の条件が、「充実したサポート体制」です。特にITに詳しい専任担当者がいない中小企業にとって、ソフトを導入した後のフォローは生命線とも言えます。

「売りっぱなし」のソフトでは、いざ操作でつまずいた時やトラブルが発生した時に、業務が完全にストップしてしまいます。そうならないためには、導入時の丁寧な初期設定や操作指導はもちろんのこと、導入後も気軽に相談できる窓口があることが不可欠です。

電話をすればすぐにつながり、こちらの状況を的確に理解してくれる。必要であれば、遠隔操作で同じ画面を見ながら問題を解決してくれる。こうした「伴走型」のサポートがあれば、PCが苦手な人でも安心してソフトを使いこなしていくことができます。

大手向けCADと中小向けCADの違い

CADソフトと一括りに言っても、その種類は多岐にわたります。ゼネコンなどの大手企業で使われる高機能なCADと、地域に根差した中小電気工事会社が求めるCADとでは、その役割も価格も大きく異なります。両者の違いを理解することは、自社に最適なソフトを選ぶうえで非常に重要です。

大手向けは多機能だが“オーバースペック”になりがち

大手建設会社や設計事務所で導入されているCADソフトは、建築・土木・設備など、あらゆる分野に対応できるよう、非常に多機能に作られています。3Dモデリングや構造計算、BIM(Building Information Modeling)連携など、大規模プロジェクトを管理するための高度な機能が満載です。

しかし、これらの機能は、一般的な住宅や小規模店舗の電気工事を主とする中小企業にとっては、ほとんど使う機会のないものばかりです。多機能であるがゆえに操作は複雑化し、全ての機能を使いこなすには専門的な知識と長期間のトレーニングが必要になります。結果として、日常業務で使うのは全体の機能のわずか数パーセント、という「オーバースペック」な状態に陥りがちです。

さらに、こうした高機能ソフトはライセンス費用や年間の保守契約料も高額で、中小企業の経営を圧迫しかねません。導入・運用には専任のIT人材や社内研修体制の構築が前提となることが多く、人材リソースが限られる中小企業にとっては、まさに「宝の持ち腐れ」となってしまうリスクが高いのです。

中小向けは“現場目線”で導入しやすい工夫が必須

一方、中小電気工事向けのCADソフトとして開発されている製品は、全く異なる設計思想に基づいています。それは、徹底した「現場目線」。大手向けソフトのような万能性ではなく、電気工事という専門分野に特化した機能が凝縮されています。

複雑な3D機能よりも、電気シンボルを簡単に配置できること。高度な解析機能よりも、図面と見積もりが正確に連動すること。操作を覚えるために分厚いマニュアルを読むのではなく、直感的に使えるシンプルなインターフェースであること。これが中小向けCADに求められる価値です。

業務改善に効果的な中小向けCADの導入メリット

自社に最適な中小電気工事向けのCADソフトを導入することは、会社の業務プロセス全体を改革し、経営体質そのものを強化することに繋がります。ここでは、導入によって得られる3つの具体的なメリットを解説します。

図面作成のスピードアップで作業時間を圧縮

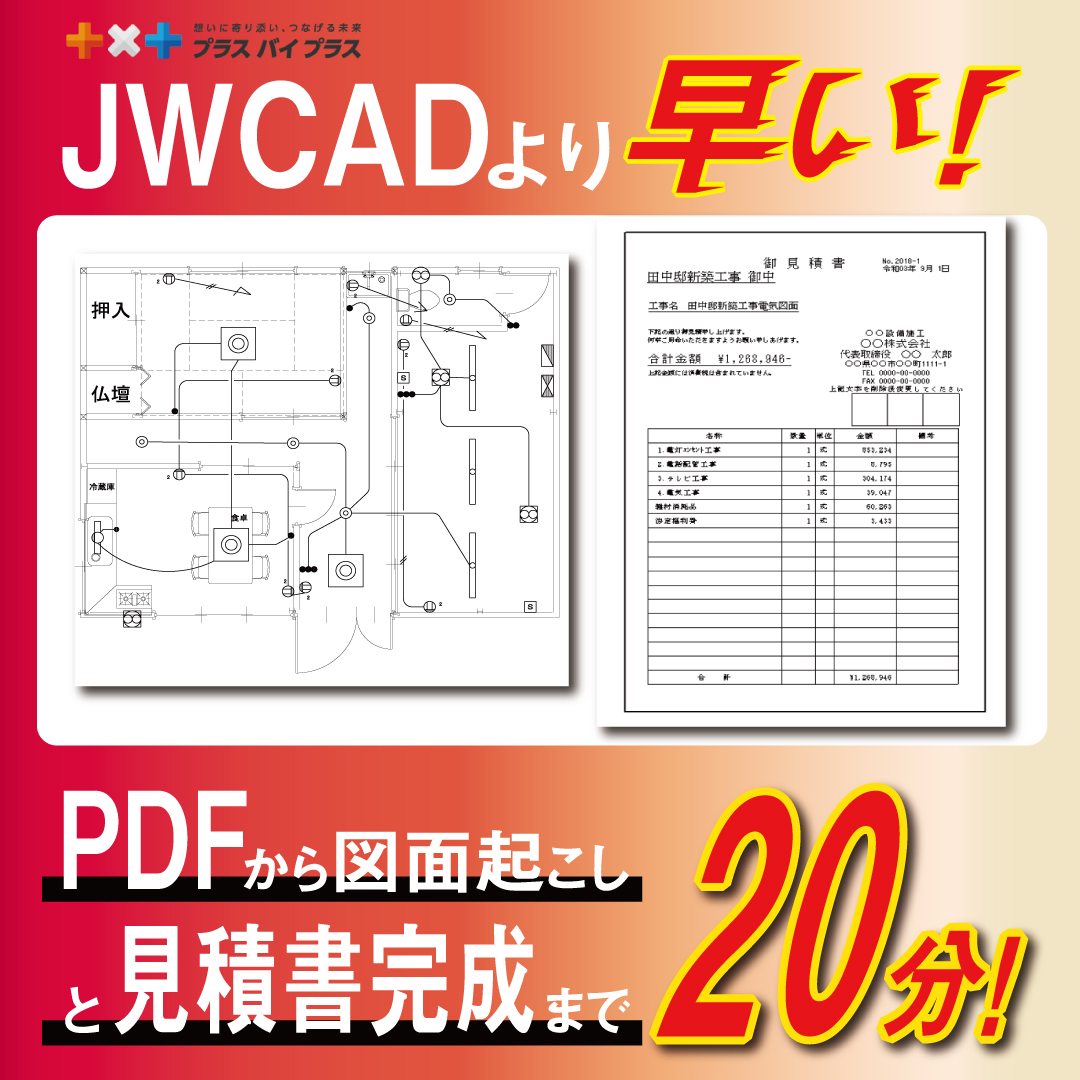

最大のメリットは、何と言っても作業時間の大幅な短縮です。特に、これまで最も時間を費やしてきた図面作成と見積もり作成の業務が劇的に効率化されます。

電気工事に特化したCADソフトには、JIS規格に準拠したシンボルや、主要メーカーの器具などが豊富に登録されています。これらをドラッグ&ドロップで配置し、配線ルートを指定するだけで、プロ品質の図面が驚くほどのスピードで完成します。手書き図面の清書や、汎用CADでのシンボル作成といった手間は一切不要になります。

見積・原価管理が正確にでき、赤字リスクを減らせる

どんぶり勘定からの脱却は、多くの中小企業にとっての長年の課題です。中小向けCADソフトは、この課題を解決し、健全な経営基盤を築くための強力な武器となります。

図面と見積もりが完全に連動しているため、材料の拾い漏れや数量の数え間違い、単価の入力ミスといった、赤字工事につながるヒューマンエラーを根絶できます。常に正確な積算に基づいた、根拠のある見積書を迅速に提出できるため、顧客からの信頼も高まり、受注率の向上にもつながります。

さらに重要なのが「原価管理」の機能です。作成した見積もりを「実行予算」として登録し、実際の工事で発生した材料費や外注費、人件費などを入力していくことで、工事の進捗に合わせてリアルタイムで利益状況を把握できます。「この工事は儲かっているのか、赤字なのか」が”見える化”されることで、経営者は的確な判断を下せるようになります。この正確な原価管理こそが、会社から赤字案件を一掃し、利益を確実に確保できる強い経営体質を構築するのです。

属人化を防ぎ、誰でも作業できる仕組みができる

「あのベテランがいないと仕事が回らない」。このような「属人化」は、中小企業が抱える大きな経営リスクです。中小向けCADソフトの導入は、この属人化を防ぎ、事業の継続性を高める仕組みづくりにも貢献します。

操作がシンプルで標準化されているため、特定の個人の経験や勘に頼る必要がなくなります。誰が担当しても、同じ手順で、同じ品質の図面と見積書を作成できる「業務の標準化」が実現します。これは、若手社員の教育においても絶大な効果を発揮します。「見て覚えろ」という曖昧な指導ではなく、標準化されたプロセスに沿って教えることで、新人は短期間で即戦力へと成長できます。

「plusCAD電気α」が中小電気工事会社に選ばれる理由

ここまで中小企業が選ぶべきCADソフトの条件やメリットを解説してきましたが、「具体的にどの製品が良いのか?」という疑問をお持ちでしょう。そこでおすすめしたいのが、全国15,000社以上の導入実績を誇るCADソフト「plusCAD電気α」です。

なぜ、多くの会社に選ばれ続けているのか、その3つの理由を解説します。

電気工事業に特化した操作性と機能

「plusCAD電気α」が支持される最大の理由は、その徹底した「電気工事特化」の思想です。汎用CADを電気工事用にカスタマイズしたものではなく、開発の初期段階から中小電気工事会社の業務フローだけを見つめて設計されています。

そのため、操作性は極めて直感的。電気シンボルや配線方法、分電盤の作成など、日常業務で使う機能が、最も使いやすい場所に配置されています。図面を描けば、材料や電線の長さが自動で拾い出され、そのまま見積書や請求書、材料発注書まで一気通貫で作成できる連動性もポイント。

施主へのプレゼンに使えるカラー図面や、見た目も美しい3Dパースも簡単な操作で作成でき、他社との差別化にも貢献します。この「電気工事のことを考え抜いた」機能性と操作性が、日々の業務ストレスを解消し、圧倒的な生産性向上を実現します。

初心者も安心の手厚いサポート

どんなに優れたソフトでも、使いこなせなければ意味がありません。「plusCAD電気α」は、「売って終わり」ではない手厚いサポート体制で、導入企業を成功へと導きます。

導入後、「操作方法が分からない」「こんな時どうすれば?」という疑問があれば、フリーダイヤルに電話するだけ。電気工事の業務を熟知したサポートスタッフが、必要に応じて遠隔操作でお客様のPC画面を見ながら、問題を即座に解決します。この「いつでも聞ける」という安心感が、導入後の挫折を防いでくれます。

現場の声を反映した継続的なアップデート

「plusCAD電気α」は、一度作ったら終わりの「完成品」ではありません。全国のユーザーから寄せられる「もっとこうだったら便利なのに」「こんな機能が欲しい」といった“現場の声”を真摯に受け止め、常に進化を続けるソフトです。

定期的なアップデートにより、新しい機能が追加されたり、操作性がさらに改善されたりします。法改正や新しい技術トレンドにも迅速に対応するため、ユーザーは常に最新・最適な環境で業務を行うことができます。

自社の要望が、未来のソフトの機能として反映されるかもしれない。こうしたユーザーと一体となった開発姿勢が、高い顧客満足度を生み出しています。「plusCAD電気α」を選ぶことは、単にツールを導入するだけでなく、自社の業務改善を共に考え、進化し続けてくれる頼もしいパートナーを得ることを意味するのです。

まとめ

中小電気工事会社が抱える、図面作成や見積もり業務の負担、そして深刻な人手不足。これらの根深い悩みは、精神論や個人の頑張りだけでは決して解決できません。解決の鍵は、会社の業務プロセスそのものを変革すること、すなわち、自社に最適な中小電気工事向けのCADソフトを導入することです。

本当に「使える」ソフトの条件は、誰でも使えるシンプルな操作性、図面と見積もりが連動していること、安心して使えるサポート体制、の3つです。

「plusCAD電気α」は、これら全ての条件を高次元で満たす、まさに中小電気工事会社のために生まれたツールです。圧倒的な業務効率化による時間創出、正確な原価管理による経営改善、業務標準化による属人化リスクの解消。これらを実現することで、社員が働きがいを感じ、若者が集まる、未来ある会社へと生まれ変わることができるでしょう。ITへの投資は、会社の未来への最も確実な投資です。

中小電気工事企業のCADソフトについてよくある質問

最後に、中小電気工事会社の経営者様からCADソフトの導入に関してよくいただく質問に、Q&A形式でお答えします。

Q1. 初期投資はどれくらいかかりますか?本当に費用対効果はありますか?

A1. 導入費用は、ライセンス形態(買取、リース、サブスクリプションなど)によって異なりますが、高機能な大手向けCADに比べて、中小企業が導入しやすい価格設定になっています。重要なのは費用対効果です。例えば、社員1人が毎日2時間の残業をし、その事務作業がCAD導入でゼロになったと仮定します。月40時間以上の残業代が削減でき、これを1年、2年と続ければ、人件費削減だけで十分に初期投資を回収できる計算になります。さらに、見積もり精度の向上による利益率改善、業務効率化による受注機会の増加といった「目に見えない利益」も加わります。長期的に見れば、費用をはるかに上回るリターンが期待できる、経営改善のための戦略的投資とお考えください。

Q2. PCが苦手なベテラン社員が多いのですが、使いこなせるか心配です。

A2. ご心配は非常によく分かります。しかし「plusCAD電気α」のような中小向けソフトは、まさにPCが苦手な方でも使えるように設計されています。また、導入後も電話一本で遠隔サポートが受けられます。むしろ、これまで手書きや汎用CADで苦労されてきたベテラン社員の方ほど「こんなに簡単に図面が描けるのか」「積算が楽になった」とその効果を実感され、最も熱心なユーザーになるケースが多いです。

Q3. 今使っている汎用CADのデータや、お客様から貰うPDFの図面は活用できますか?

A3. はい、多くの中小電気工事のCADソフトは、データの互換性も考慮されています。DXFやDWGといった汎用的なCADファイル形式の読み込み・書き出しに対応しているため、他社で作成されたCADデータを活用して作業を進めることが可能です。また、お客様からPDF形式で受け取った図面を下絵として読み込み、その上からなぞるようにして正確なCADデータを作成する機能も搭載されています。これにより、ゼロから図面を描き起こす手間を大幅に削減できます。

Q4. 導入を決めてから実際に使えるようになるまで、どれくらいの期間がかかりますか?

A4. 導入までの流れは、一般的に「お問い合わせ→デモンストレーション→お見積もり→ご契約→納品・インストール→導入指導」となります。ご契約から納品までは1~2週間程度が目安と考えておくと良いでしょう。「plusCAD電気α」の場合、手厚いサポートがあるので、短期間でのスムーズな立ち上がりが可能です。

Q5. なぜ電気工事には、汎用CADではなく「専用CAD」が良いのですか?

A5. 汎用CADは電気工事に不要な機能が多く、電気シンボルなども自分で用意する必要があります。一方、電気工事専用CADは、電気図面作成や積算に必要な道具が全て最適化されて揃っています。スイッチやコンセントはリストから選ぶだけ、配線ルートも自動計算、材料も自動集計。この「専門特化」による圧倒的な効率化と操作性の良さが、日々の業務に追われる中小電気工事会社にとって最大のメリットとなるのです。