- 2025年10月28日

電気工事はブラックでやばい?現場のリアルと業界の未来を変える働き方改革

「電気工事の仕事はきつい」

「ブラックだからやめておけ」

そんな言葉を耳にしたことはありませんか。インターネット上でも「電気工事 やばい」といった検索が目立ち、業界に対してネガティブなイメージをもつ人は少なくないでしょう。しかし、その一方で、私たちの生活に不可欠なインフラを支える大切な仕事であることも事実です。

この記事では、なぜ電気工事業界が「ブラック」だと言われるのか、そのリアルな実態と構造的な背景を解説します。そして、その「やばい」状況から脱却し、未来ある業界へと変革するための策について、具体的な方法とともに解説していきます。

コンテンツ

電気工事業界は本当にブラックなのか?

「電気工事 ブラック」というイメージは、果たして本当なのでしょうか。建設業界全体が抱える課題と共通する部分も多いですが、電気工事業界特有の実情も存在します。ここではまず、業界が「ブラック」と呼ばれる実情について解説します。

「ブラック」と言われる3つの典型パターン

電気工事業界が「ブラック」や「やばい」と言われる背景には、主に3つの典型的な労働環境の問題が挙げられます。

第一に「長時間労働」です。工期は絶対であり、天候や他工種との兼ね合いでスケジュールが遅延すれば、そのしわ寄せは終盤の工程を担う電気工事に集中しがちです。結果として、連日の残業や深夜作業が常態化し、プライベートの時間を確保することが難しくなります。

第二に「休日の少なさ」です。特に繁忙期や工期が迫っている現場では、週休2日どころか、日曜日すら出勤というケースも珍しくありません。商業施設やオフィスの改修工事などでは、利用者がいない夜間や休日しか作業できないことも多く、不規則な勤務体系が心身の負担を増大させます。

第三に「報酬との不一致」です。専門的な知識と技術が求められ、感電や高所作業などの危険も伴う仕事であるにもかかわらず、長時間労働に見合った給与が得られていないと感じる人もいるのが実情です。特に下請け構造の下層に位置する企業では、厳しい価格競争のなかで十分な利益を確保できず、従業員への還元が難しくなっているという側面もあります。

これらの複合的な要因が、「電気工事はブラック」というイメージを定着させているのです。

現場の声から見える実態

現場で働く人の声からも、その実態が鮮明に見えてきます。

「今日も長時間労働。拘束時間が長く、家に帰って寝るだけの日々が続くと、何のために働いているのか分からなくなる」と考える職人は少なくないようです。

また「小さなミスが大きな事故につながる。常に神経をすり減らしている」という精神的なプレッシャーも大きいでしょう。電気工事はちょっとした不注意が感電や火災といった重大事故を引き起こす可能性があるため、常に高い集中力が求められます。

疲労が蓄積した状態での作業は、このリスクをさらに高めるという悪循環に陥りやすく、まさに「やばい」状況になってしまうのです。

「やばい」と感じる若手が辞めていく理由

多くの企業が若手人材の確保と定着に苦慮していますが、その背景には何があるのでしょうか。若手が「この業界は、やばい」と感じて離職してしまう主な理由は3つ考えられます。

一つ目は「教育不足」です。慢性的な人手不足から、現場では新人をじっくり育てる余裕がありません。「見て覚えろ」「習うより慣れろ」といった昔ながらの考えが根強く、体系的な教育を受けられないまま現場に放り出されるケースも。これでは技術が身につかず、仕事の面白さを見出す前に挫折してしまいます。

二つ目は、その「現場の精神論」です。合理的な理由なく「気合で乗り切れ」「根性を見せろ」といった言葉が飛び交う環境は、現代の若者には受け入れられがたいものです。なぜその作業が必要なのか、どうすれば効率化できるのかを考える機会を奪われ、ただ言われたことをこなすだけの毎日に、将来性を感じられなくなるのです。

三つ目は「ITの遅れ」です。社会のあらゆる分野でデジタル化が進むなか、建設業界、特に中小の電気工事会社では、いまだに紙の図面やFAX、電話でのやり取りが主流です。スマートフォンやアプリを使いこなす世代にとって、このアナログな業務スタイルは非効率そのもの。時代遅れな環境に将来への不安を感じ、より先進的な他業種へと流出していくのです。

実はホワイトに変わり始めている企業もある

ここまで電気工事業界の「ブラック」な側面に焦点を当ててきましたが、すべての企業がそうだというわけではありません。むしろ、厳しい状況を打破しようと、積極的に働き方改革に取り組み、「ホワイト企業」へと変わり始めている会社も確実に増えています。

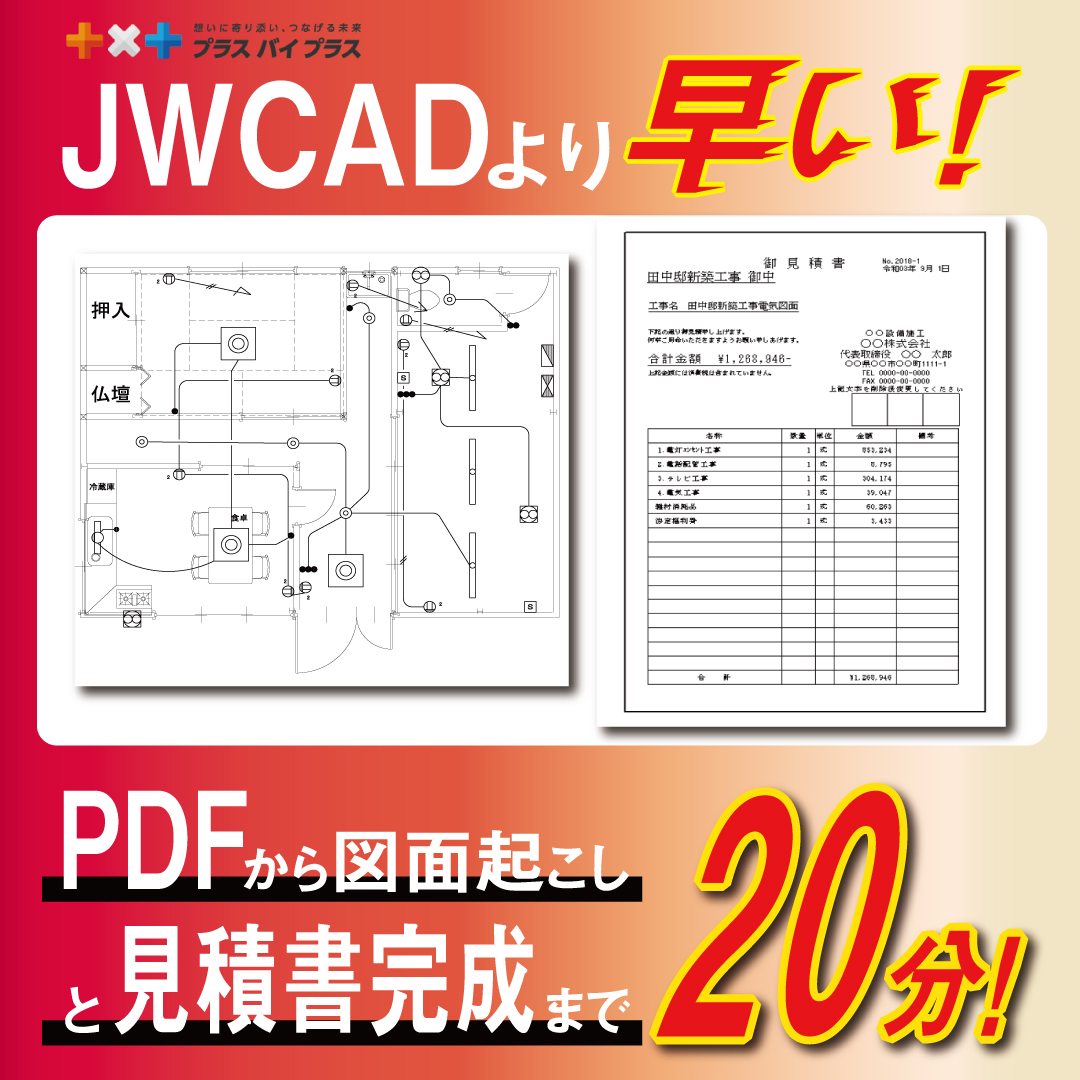

これらの先進的な企業は、旧態依然とした業界の常識を疑い、新しい挑戦を続けています。例えば、ITツールを導入して図面作成や見積もり、現場管理といった事務作業を徹底的に効率化し、残業時間を大幅に削減しています。

こうした企業の存在は、業界全体が変わる可能性を秘めており、「電気工事はブラック」というイメージを覆す希望の光と言えるでしょう。

「ブラック」と言われる背景にある業界構造

なぜ電気工事業界では、長時間労働や低賃金といった「ブラック」な状況が生まれやすいのでしょうか。その根本には、業界が長年抱えてきた構造的な問題が存在します。ここでは、その根深い原因を4つの側面から解説します。

人手不足と高齢化

電気工事業界が直面する最も深刻な課題が、深刻な「人手不足」とそれに伴う「高齢化」です。

この背景には、少子化に加えて、前述した「きつい・汚い・危険」という3Kイメージが若者離れを加速させていることがあります。結果として、熟練技術を持つベテラン職人が次々と引退していく一方で、その技術を継承する若手が入ってこないという負のスパイラルに陥っているのです。

人手が足りなければ、一人当たりの業務量は当然増加します。複数の現場を掛け持ちしたり、本来は分業すべき事務作業まで現場の職人が担ったりすることで、労働時間は長くなってしまいます。

元請け下請けの力関係と価格決定の歪み

建設業界特有の「重層下請け構造」も、現場の労働環境を悪化させる大きな要因です。発注者から工事を請け負うゼネコンなどの元請け、その下で専門工事を担う一次下請け、さらにその下の二次、三次下請けへと仕事が流れていくなかで、中間マージンが抜かれていきます。

末端で実際に施工を行う電気工事会社は、弱い立場に置かれがちです。元請けからの厳しいコストダウン要求や、無理な工期での発注を断ることができず、赤字覚悟で仕事を受けざるを得ないケースも少なくありません。特に公共工事の入札では価格競争が激化し、採算度外視の低価格で落札されることもあります。

このようにして決定された低い工事価格では、十分な利益を確保できません。そのしわ寄せは、現場で働く職人の人件費、つまり給与に直接響きます。「あんなに大変な思いをして工事を終わらせたのに、これだけか…」という報酬への不満は、仕事への誇りを失わせ、離職へとつながります。この歪んだ価格決定の仕組みが、業界の健全な発展を阻害し、職人を疲弊させているのです。

作業も管理も“紙ベース”に依存しすぎている

デジタル化が急速に進む現代社会において、電気工事業界の多くは、いまだに“紙ベース”の業務フローから抜け出せずにいます。現場ではA1やA2サイズの大きな紙の図面を持ち歩き、変更があれば手書きで修正。事務所に戻ってから、その修正内容をCADソフトで清書し、関係者にFAXで送る…といった光景が今も日常的に見られます。

見積書の作成も同様です。図面から材料を一つひとつ拾い出し、電卓を叩いて数量を計算し、Excelに入力する。この手作業は膨大な時間を要するだけでなく、拾い拾い漏れや計算ミスといったヒューマンエラーが発生する温床にもなっています。

さらに、日報や工程管理、写真管理などもすべて紙で運用していると、情報の共有に時間がかかり、リアルタイムな状況把握が困難になります。現場と事務所の間で認識のズレが生じ、手戻りやトラブルの原因となることも少なくありません。この非効率な“紙文化”への過度な依存が、本来必要のない残業時間を生み出し、生産性を著しく低下させているのです。

残業や手戻りの多さが慢性化している原因

なぜ電気工事の現場では、残業や手戻りがこれほどまでに慢性化してしまうのでしょうか。その原因は、これまで述べてきた課題が複雑に絡み合った結果です。

まず、紙ベースのアナログな情報管理が、コミュニケーションロスを生み出します。現場で急な仕様変更があった際、その情報が設計担当者や他の職人に正確かつ迅速に伝わらないと、間違ったまま作業を進めてしまい、後から大規模な手戻りが発生します。この手戻りは、材料費と人件費の両面で大きな損失となり、工期の遅延と長時間労働に直結します。

また、どんぶり勘定な原価管理も問題です。正確な歩掛や材料費を把握できていないため、そもそも現実的ではない工数で見積もりを作成してしまいがちです。結果、いざ工事が始まると「想定より時間がかかる」「人手が足りない」という事態に陥り、残業でカバーせざるを得なくなります。

これらの問題は、個人の頑張りや精神論では決して解決できません。残業や手戻りを根本から断ち切るには、情報共有の仕組みや原価管理の方法といった、業務プロセスそのものを見直す必要があるのです。

電気工事業界の働き方を変えるには?

「電気工事 ブラック やばい」と揶揄される現状を打破し、魅力ある業界へと生まれ変わるためには、何から手をつければよいのでしょうか。ここでは、働き方改革を実現するための3つの重要なアプローチを解説します。

業務の属人化をなくす仕組みが必要

電気工事業界では「あのベテランのAさんがいないと、この現場は回らない」「見積もりは社長しか作れない」といった「業務の属人化」が常態化しています。特定の個人の経験や勘に依存した業務体制は、その人が不在の際に業務が滞るリスクを抱えるだけでなく、技術やノウハウの継承を妨げる大きな壁となります。

この問題を解決するには、業務を標準化し、誰が担当しても一定の品質を保てる「仕組み」を構築することが急務です。例えば、見積もり作成であれば、材料の拾い出しや単価計算のルールを明確化し、マニュアルやテンプレートを整備します。図面作成においても、社内で作図ルールを統一することで、誰が作成・修正しても分かりやすい図面を維持できます。

作業時間と工数を正確に把握する

「なんとなく忙しい」「いつも残業している」という感覚的な問題把握では、効果的な対策は打てません。働き方改革の第一歩は、現状を「見える化」することです。具体的には、どの作業にどれくらいの時間がかかっているのかを、客観的なデータとして正確に把握することが重要になります。

従来の日報では「〇〇邸 配線工事 8時間」といった大雑把な記録になりがちですが、これを「盤設置 1時間」「配管 3時間」「配線・結線 4時間」というように、作業項目ごとに細分化して記録するだけで、ボトルネックが見えてきます。特定の作業に想定以上の時間がかかっていることが分かれば、「なぜ時間がかかるのか?」「もっと効率的な方法はないか?」という改善に向けた具体的な議論が可能になります。

また、正確な工数データを蓄積することは、見積もり精度の向上にも直結します。過去の類似工事の実績データを基に、より現実的で根拠のある見積もりを作成できるようになれば、受注後の「思ったより儲からなかった」という事態を防ぎ、適正な利益を確保することにつながります。作業時間と工数の正確な把握は、生産性向上と収益改善の羅針盤となるのです。

アナログからの脱却が職場改善の第一歩

紙の図面、FAX、電話といったアナログなツールに依存した業務フローは、非効率とミスの温床です。職場環境を抜本的に改善するためには、勇気を持って「アナログからの脱却」を決断し、デジタルツールを積極的に活用していく必要があります。

例えば、情報をクラウド上で一元管理するだけでも、業務は劇的に変わります。最新の図面や仕様書、現場写真をクラウドにアップロードすれば、関係者全員がいつでもどこでもスマートフォンやタブレットから同じ情報にアクセスできます。現場で発生した変更点も、その場で写真とともに記録・共有すれば、事務所との認識のズレや情報伝達のタイムラグがなくなり、手戻りを未然に防ぐことができます。

また、これまで手作業で行っていた見積もり作成や材料発注、工程管理といった業務を専用のソフトウェアで自動化・効率化することも可能です。これにより、事務作業に費やしていた時間を大幅に削減し、その分を現場作業の質の向上や、社員教育、そして何より「早く帰る」という時間にあてることができます。

ITツールの導入が「やばい現場」を変える

アナログな業務プロセスが引き起こす数々の問題。これらを解決し「やばい」と言われる現場を魅力的な職場へと変える強力な武器がITツールです。ここでは、ITツールの導入が電気工事業界にもたらす具体的なメリットを、3つの視点から解説します。

現場・事務の両方で業務を効率化

ITツールがもたらす最大の恩恵は、現場と事務所、双方の業務を劇的に効率化できる点です。これまで多くの会社を悩ませてきた「現場作業後の長い事務作業」という問題を根本から解決します。

例えば、電気工事に特化したCADソフトや業務管理システムを導入すれば、図面作成から材料の拾い出し、見積書作成、原価管理までの一連の業務を連携させることができます。図面上で配線や器具を配置するだけで、必要な材料リストと数量が自動で算出され、ボタン一つで見積書が完成。従来、何時間もかかっていた作業が、わずか数十分で完了します。

現場では、タブレット一つで最新の図面を確認し、作業進捗や写真をリアルタイムで報告。事務所の担当者は、現場に行かなくても状況を正確に把握でき、的確な指示やサポートが可能になります。材料の発注もシステムから直接行えるため、発注ミスや手配の遅れも防げます。このように、現場と事務所がデジタルでシームレスにつながることで、無駄な移動時間や待ち時間、手戻りが削減され、会社全体の生産性が飛躍的に向上するのです。

職人の負担を減らし、若手が続く職場へ

ITツールの導入は、職人、特に若手社員の定着率向上に大きく貢献します。過酷な労働環境が若者離れの一因であることは間違いありません。ITによってその負担を軽減することが、魅力ある職場づくりの鍵となります。

まず、身体的な負担の軽減です。重くかさばる大量の紙図面を持ち運ぶ必要はなくなり、タブレット一つで全ての情報を管理できます。現場での単純作業や手待ち時間が減ることで、本来の専門技術を磨くことに集中できます。残業が減り、休日が確保されれば、心身ともにリフレッシュでき、仕事へのモチベーションも維持しやすくなります。

次に、精神的な負担の軽減です。情報共有がスムーズになることで、「言った・言わない」のトラブルや、コミュニケーション不足による手戻りが激減します。これは、ミスの発生を恐れるプレッシャーから職人を解放します。また、業務が標準化・マニュアル化されることで、「見て覚えろ」式の曖昧な指導ではなく、体系的な教育が可能になります。

デジタル化が進む会社ほど人が集まりやすい

現代の就職活動において、企業のデジタル化への取り組みは、求職者が会社を選ぶうえで非常に重要な指標となっています。特にデジタルネイティブである若者世代は、非効率なアナログ環境を敬遠する傾向が強くあります。

ITツールを積極的に導入し、業務の効率化や働き方改革に取り組んでいる姿勢は、「社員を大切にしている会社」「将来性のある会社」というポジティブなメッセージとして求職者に伝わります。ホームページや求人情報で、タブレットを使った現場管理や最新CADの導入事例などをアピールすることは、他社との強力な差別化要因となります。

実際に、デジタル化を推進している企業には、優秀な人材が集まりやすいという傾向が見られます。先進的な環境で働きたい、効率的に仕事を進めたいと考える意欲の高い若手は、時代遅れの会社ではなく、未来志向の会社を選びます。つまり、ITへの投資は、単なるコストではなく、人材獲得競争を勝ち抜くための戦略的な「未来への投資」なのです。

「plusCAD電気α」で現場の働き方改革を実現

ここまでITツール導入の重要性を解説してきましたが、「具体的にどんなツールを選べばいいのか?」という疑問が浮かぶでしょう。そこでおすすめしたいのが、電気工事業界に特化して開発されたCAD・業務管理システム「plusCAD電気α」です。

図面・見積もり・原価の業務を一元化

「plusCAD電気α」の最大の特徴は、これまでバラバラに管理されていた「図面作成」「拾い出し・見積もり作成」「原価管理」という3大業務を、一つのシステム上でシームレスに一元管理できる点にあります。

まず、CAD機能は電気工事の図記号や材料を豊富に搭載しており、ドラッグ&ドロップの直感的な操作で誰でも簡単に見栄えの良い図面を作成できます。図面上に照明器具やコンセントを配置すると、システムが自動でその数量をカウントし、さらに配線ルートをクリックしていくだけで、電線の長さまで自動で算出します。

この拾い出した材料データは、そのまま見積もり作成機能に連動。あらかじめ登録しておいた材料単価や工事単価を基に、瞬時に正確な見積書が完成します。手作業による拾い漏れや計算ミスはゼロになり、これまで何時間もかかっていた作業が、わずか数分の一に短縮されます。さらに、実行予算(原価)の管理も連動しているため、受注後に「儲かる工事」なのかどうかを正確に把握でき、健全な経営判断をサポートします。

作業時間の短縮で残業も削減

「plusCAD電気α」の導入は、従業員の残業時間を劇的に削減する効果をもたらします。最も時間を要していた図面作成と見積もり作成の業務が圧倒的に速くなるため、現場から帰社後の事務作業がほとんどなくなります。

ある導入企業では、これまで毎日3~4時間の残業が当たり前だった状況が、導入後はほぼ定時で帰れるようになりました。これにより、社員は家族と過ごす時間や自己投資の時間を確保できるようになり、ワークライフバランスが大幅に改善。仕事への満足度とモチベーションが向上し、離職率の低下にもつながっています。

また、図面の修正も簡単です。施主からの急な変更依頼があっても、その場でデータを修正すれば、関連する材料数量や見積金額も自動で更新されます。これにより、手戻りや再計算の手間が省け、突発的な残業の発生を防ぎます。残業の削減は、人件費というコストを削減するだけでなく、社員の健康を守り、企業の生産性を高める最も効果的な働き方改革なのです。

教育コストの軽減にもつながるツール

若手人材の育成は多くの企業にとっての課題ですが、「plusCAD電気α」は教育ツールとしても非常に優れています。操作が直感的で分かりやすいため、CAD未経験者やPC操作が苦手な方でも、短期間で基本的な操作をマスターできます。

導入時から導入後まで電話やリモートでのサポート体制が充実しているため、安心して運用を開始できます。これにより、「見て覚えろ」という曖昧な指導から脱却し、標準化された業務プロセスを体系的に教えることが可能になります。

新入社員は、入社後すぐに図面作成から見積もり作成までの一連の流れを学ぶことができ、早期に即戦力として活躍できます。ベテラン社員も、これまで指導に費やしていた時間を自身の業務に集中させることができ、組織全体の生産性が向上します。教育にかかる時間と労力という「見えないコスト」を大幅に削減できる点も、「plusCAD電気α」を導入する大きなメリットと言えるでしょう。

まとめ

「電気工事はブラックでやばい」というイメージは、長時間労働、休日の少なさ、そして業界特有の構造的な問題から生まれています。人手不足と高齢化、重層下請け構造、そして何よりも非効率なアナログ業務への依存が、現場で働く人々を疲弊させてきました。

しかし、この厳しい状況は決して変えられないものではありません。働き方改革の鍵は、属人化からの脱却、業務の見える化、そしてアナログからの決別です。これらの課題を解決する最も強力な手段が、ITツールの導入です。

特に「plusCAD電気α」のような電気工事特化型のシステムは、図面・見積もり・原価管理といったコア業務を一元化し、圧倒的な業務効率化を実現します。これにより残業時間は削減され、職人の負担は軽減。若手が定着し、育つ「ホワイトな職場環境」を構築することが可能になります。

電気工事の経営についてよくある質問

最後に、電気工事会社の経営者や後継者の方々からよく寄せられる質問について、一問一答形式でお答えします。

Q1. ITツールを導入したいですが費用対効果が不安です。本当に元は取れるのでしょうか?

A1. 非常に多くの方が抱える不安ですが、結論から言うと、費用対効果は極めて高いと考えられます。まず直接的な効果として「人件費の削減」が挙げられます。例えば、これまで毎日3時間の残業をしていた社員が、ツール導入で残業ゼロになったとします。月20日勤務として、月60時間分の残業代が削減されます。社員数が増えれば、その効果はさらに大きくなります。これは目に見えるコスト削減です。

さらに、見積もり作成のスピードが上がれば、より多くの案件に対応でき、受注機会の増加につながります。また、正確な原価管理によって不採算工事を防ぎ、利益率を改善できます。働きやすい環境が整備されれば、採用コストの削減や離職率の低下にも貢献します。これらの効果を総合的に考えれば、ITツールへの投資は、短期的なコストをはるかに上回るリターンを中長期的に生み出す、最も確実な経営戦略の一つと言えるでしょう。

Q2. 年配のベテラン職人が多く、PCやタブレットに抵抗感があります。うまく活用できるでしょうか?

A2. この点も、導入をためらう大きな要因の一つです。しかし、心配は不要です。「plusCAD電気α」のような最新のツールは、「誰でも使える」ことをコンセプトに設計されています。スマートフォンのように直感的な操作が可能で、複雑なコマンドを覚える必要はありません。

成功の鍵は、導入時の丁寧な説明とサポートです。なぜ導入するのか、導入するとどんないいことがあるのかを経営者自らの言葉で伝え、会社全体で取り組む姿勢を示すことが重要です。また、専門インストラクターによる出張指導や、いつでも相談できるサポートデスクを活用すれば、操作の疑問はその場で解決できます。

Q3. うちは数人規模の小さな会社です。それでも働き方改革は可能ですか?

A3. むしろ、少数精鋭の会社だからこそ、働き方改革とIT化の効果は絶大です。大企業と違い、社長の決断一つでスピーディーに改革を進められるのが中小企業の強みです。

数人の会社では、一人が複数の役割を兼務していることが多く、一人の業務が滞ると会社全体に影響が出ます。ITツールで一人ひとりの生産性を高めることは、会社の生命線を守ることに直結します。例えば、社長自らが行っていた見積もり作成や図面作成の時間を半分にできれば、その空いた時間で新規顧客の開拓や、現場の品質管理といった、より付加価値の高い仕事に注力できます。社員数が少ないからこそ、業務効率化による時間創出の効果は、会社の成長にダイレクトに反映されるのです。規模の大小は問題ではありません。変えようとする意志こそが最も重要です。

Q4. 働き方改革と言っても、何から手をつければいいのか分かりません。

A4. まずは「現状把握」から始めることをお勧めします。難しく考える必要はありません。社員に「どの作業に一番時間がかかっているか」「何が一番大変だと感じるか」をヒアリングするだけでも、課題は見えてきます。多くの場合「現場から帰った後の事務作業」という答えが返ってくるでしょう。

そこがボトルネックだと分かれば、次の一手は明確です。その事務作業を効率化できるITツールを検討することが、最も効果的で即効性のある改革となります。いきなり全ての業務を変えようとすると、現場の混乱を招きかねません。まずは、最も負担が大きく、かつ改善効果が高いと思われる業務に絞ってツールを導入し、成功体験を積むことが大切です。一つの成功が、次の改革へのモチベーションとなり、会社全体が良い方向へと回り始めます。

Q5. 「plusCAD電気α」の導入サポートは具体的にどのようなものですか?

A5. 「plusCAD電気α」が多くの企業に選ばれる理由の一つに、手厚いサポート体制があります。ツールは導入して終わりではなく、使いこなせて初めて価値が生まれるという考えに基づいています。

導入時には、お客様の会社まで専門のインストラクターが訪問し、PCの初期設定から基本操作、実践的な使い方まで、マンツーマンで丁寧に指導します。これにより、PCが苦手な方でも安心してスタートできます。導入後も、操作で分からないことがあれば、電話一本ですぐに専門スタッフにつながります。遠隔操作で同じ画面を見ながらサポートしてくれるため、まるで隣にいるかのように問題を解決できます。伴走型のサポート体制が、確実な業務効率化と働き方改革の実現を力強く後押ししてくれるのです。