- 2025年07月01日

初心者におすすめの電気CADソフトは?使いやすさと選び方のポイントを徹底解説

「業務効率化のために電気CADを導入したいけど、何を選べばいいか分からない…」

「CADを触ったこともない初心者でも、本当に使いこなせるの?」

そんな不安や疑問を抱えて、導入に踏み切れずにいる電気工事会社の経営者や担当者の方は多いのではないでしょうか。高価なソフトを導入して、結局使われずに宝の持ち腐れになってしまうのは絶対に避けたいものです。

この記事では、電気CADについて初心者が陥りがちな失敗パターンから、本当に「使える」ソフトを選ぶための絶対条件、そして導入によって得られる具体的なメリットまで具体的に解説します。

コンテンツ

初心者が電気CAD選びでつまずきやすいポイント

「業務効率化のために電気CADを導入しよう!」と思ったものの、いざソフトを選ぼうとすると、その種類の多さや専門用語の壁にぶつかり、途方に暮れてしまう。これは、多くの初心者が経験するパターンです。ここでは、初心者がソフト選びで失敗しがちな3つのつまずきポイントを解説します。

操作が難しく、覚えるのに時間がかかる

CADソフト選びで最もよくある失敗が「高機能=良いソフト」という思い込みから、自分のスキルや業務内容に見合わない、複雑で多機能なソフトを選んでしまうケースです。

大手ゼネコンなどが使用する汎用CADソフトは、建築・土木・機械などあらゆる分野に対応できる反面、その操作は複雑です。たくさんのコマンドを覚えなければならず、インターフェースも専門家向けに作られているため、初心者が直感的に操作することは困難です。結果として、分厚いマニュアルと格闘するだけで数週間が過ぎ、結局「難しくて使えない」と挫折してしまうのです。

マニュアルやサポートが不十分

ソフトのサポート体制を軽視してしまうという失敗例も。特に、海外製のフリーソフトや安価なパッケージソフトに飛びついてしまうと、この罠に陥りがちです。

いざ使い始めてみて、操作方法が分からなくなったり、トラブルが発生したりしたときに、頼れる場所がない。メーカーのサポート窓口に電話しても、なかなかつながらない、あるいはメールでの問い合わせにしか対応しておらず、返信が来るのは数日後…。

これでは、問題が解決するまで業務が完全にストップしてしまいます。特に、ITに詳しい専任担当者がいない中小企業にとって、導入後の手厚いサポートは生命線です。「ソフトの価格が安いから」という理由だけで安易に選んでしまうと、結果的に時間と労力を無駄にしてしまうリスクが高いのです。

電気工事に特化していないCADだと作業が非効率

せっかくCADを導入しても、それが自社の業務内容に合っていなければ、期待したほどの効果は得られません。電気工事会社が汎用CADソフトを導入した場合、この「ミスマッチ」が起こりがちです。

汎用CADには、電気工事で頻繁に使うスイッチやコンセント、照明器具といった専用の図記号は、基本的に登録されていません。そのため、ユーザーが自分で一つひとつ作図するか、別売りの部品データ集などを購入して登録する必要があります。この準備作業だけでも、相当な手間と時間がかかってしまいます。

また、図面から材料を拾い出して見積書を作成する作業も、手作業で行わなければなりません。これでは、手書きやExcelで作業していた頃と効率がほとんど変わらない、ということにもなりかねません。自分の業種である「電気工事」に特化した機能を備えているかどうかを確認することは、必須のチェックポイントなのです。

初心者におすすめの電気CADの条件とは?

では、初心者が失敗せずに、本当に「使える」電気CADソフトを選ぶためには、どのような点に注目すれば良いのでしょうか。ここでは、初心者向けの電気CADソフトが備えているべき3つの絶対条件を、具体的に解説します。

直感的な操作性とシンプルなUI

初心者が選ぶべきCADソフトの最も重要な条件は、「マニュアルを読まなくても、なんとなく操作できる」ことです。これを実現するのが、「直感的な操作性」と「シンプルなUI(ユーザーインターフェース)」です。

「直感的な操作性」とは、例えばスマートフォンのアプリのように、アイコンを見れば機能が分かり、マウスのドラッグ&ドロップだけでシンボルを配置できるような操作感を指します。キーボードで複雑なコマンドを打ち込む必要がないため、ストレスなく作業を進めることができます。

「シンプルなUI」とは、分かりやすい画面デザインのことです。初心者を混乱させるような不要なボタンやメニューは極力排除され、電気工事でよく使う機能だけが、使いやすい場所に整理されて配置されています。この2つの要素が揃っていることで、CADを初めて触る人でも、導入したその日から基本的な図面作成が可能になるのです。機能の多さよりも、この「使いやすさ」を最優先に考えましょう。

電気シンボルや部品が最初から揃っているか

電気工事の図面作成を効率化するためには、専用の道具が揃っていることが不可欠です。具体的には、JIS規格に準拠したスイッチ、コンセント、照明器具、分電盤といった「電気シンボル」や、主要メーカーの「部品データ」が、購入した時点であらかじめ豊富に登録されているかどうかを確認しましょう。

これらのデータが最初から揃っていれば、ユーザーは面倒な準備作業を一切することなく、すぐに図面作成に取り掛かることができます。ライブラリから必要なシンボルや部品を選んで、図面上に配置していくだけ。この「準備不要」という点は、特に時間を有効活用したい中小企業の経営者や、すぐにでも業務を効率化したい担当者にとって、非常に大きなメリットとなります。

充実したサポート体制があるか

初心者が安心してCADを使いこなしていくうえで、ソフトウェアそのものの機能と同じくらい重要なのが、「充実したサポート体制」です。ソフトを導入した後に、孤独にさせない仕組みがあるかどうかを必ずチェックしましょう。

理想的なサポート体制について、導入後も「いつでも気軽に相談できる窓口」があることが重要です。電話をすればすぐにつながり、必要であれば遠隔操作で同じ画面を見ながら問題を解決してくれる。こうした手厚いフォローがあれば、操作でつまずいても業務を止めることなく、スムーズに乗り越えることができます。

初心者が電気CADを使うメリットとは?

初心者が使いやすい電気CADを導入することは、単に「図面が楽に描ける」というだけではありません。会社の働き方や経営そのものを改善する、3つの大きなメリットがあります。

図面作成にかかる時間を短縮できる

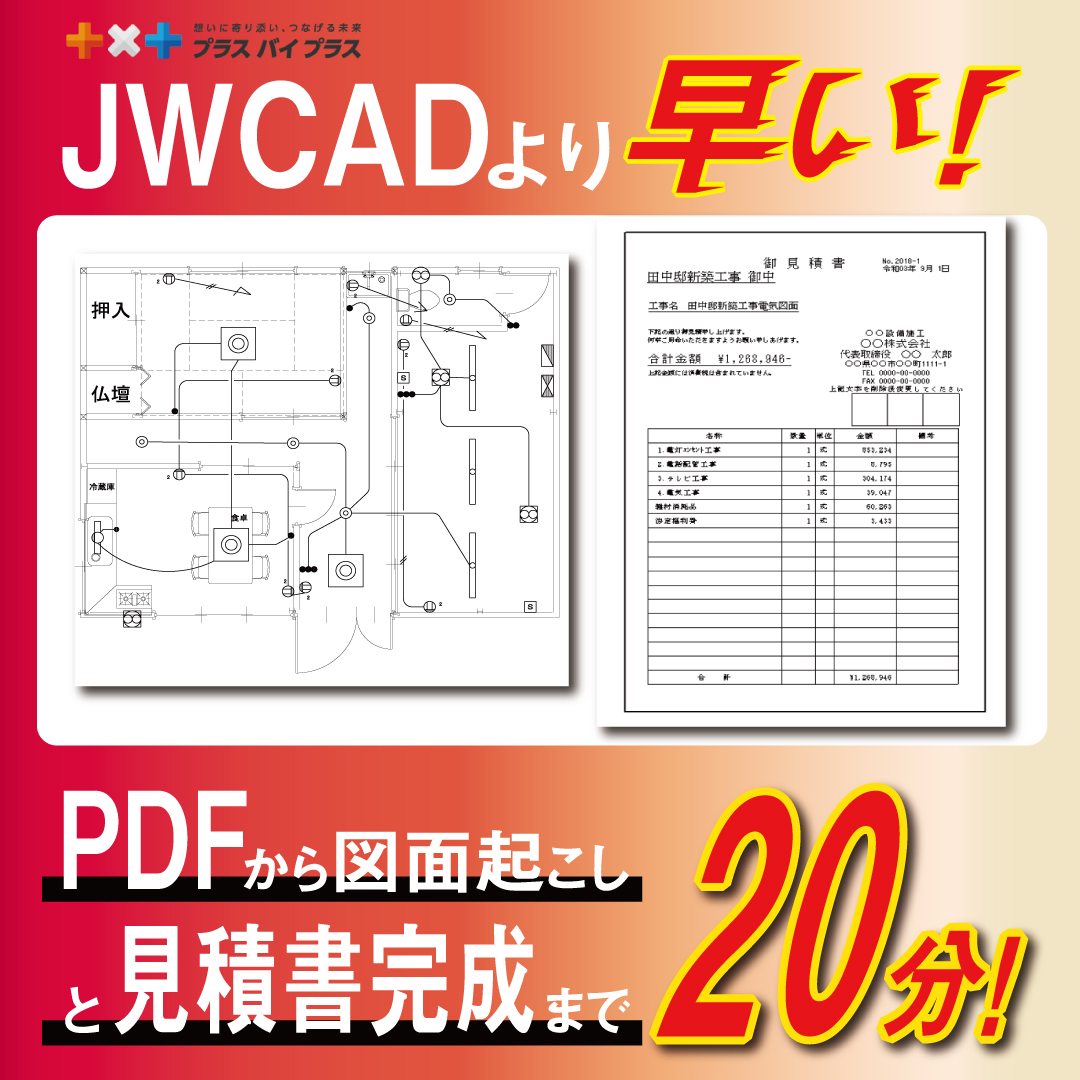

最大のメリットは、何と言っても「時間の創出」です。これまで手書きや汎用CADに費やしていた膨大な作図時間を劇的に短縮できます。

電気工事に特化したCADなら、シンボルの配置はドラッグ&ドロップ、配線はルートをクリックするだけ。面倒な作業が自動化されているため、これまで数時間かかっていた図面が、数十分で完成することも珍しくありません。

この短縮された時間は、従業員のプライベートや、会社の未来を創るための時間になります。現場から帰社後の深夜までの残業がなくなれば、社員は心身ともにリフレッシュでき、仕事へのモチベーションも向上するでしょう。経営者は、作図作業から解放され、顧客との関係構築や新規事業の計画など、より付加価値の高い業務に専念できるようになります。時間的・精神的な余裕は、企業の成長にとって何よりの燃料となるのです。

作業の属人化を防ぎ、誰でも業務を引き継げる

「この図面は社長にしか描けない」「積算はベテランのAさん任せ」。このような「属人化」は、事業継続における大きなリスクです。そのキーパーソンが不在になった途端、会社の業務が滞ってしまいます。

初心者でも使える電気CADは、この問題を根本から解決します。操作方法が標準化されているため、特定の個人の経験や勘に依存することなく、誰もが一定品質の図面や書類を作成できるようになります。

これにより、業務の引き継ぎが非常にスムーズになります。例えば、社長が急な出張で不在でも、事務員さんが代わりに見積書を作成する。ベテラン社員が退職しても、そのノウハウはCADのデータとして会社に残り、新入社員がすぐに業務を引き継ぐことができる。このように、誰かがいなくても会社が回る「仕組み」を構築できることは、安定した経営基盤を築くうえで大きなメリットと言えるでしょう。

見積や材料集計と連携できれば一石二鳥

電気CADのメリットは、作図の効率化だけにとどまりません。もし、そのCADが「積算・見積もり機能」と連携していれば、その効果はまさに一石二鳥、いや一石三鳥にもなります。

図面と積算が連動したCADソフトでは、図面上に照明器具やコンセントを配置すると、その数量が自動でカウントされます。配線ルートを描けば、電線の長さまで自動で算出。これらの拾い出した材料データに、あらかじめ登録しておいた単価を掛け合わせることで、正確な見積書が瞬時に完成します。

これにより、手作業による拾い漏れや計算ミスといった、赤字工事の元凶となるヒューマンエラーを完全に防ぐことができます。常に根拠のある正確な見積書をスピーディーに提出できるため、顧客からの信頼度も向上します。作図の効率化と経営の安定化を同時に実現できる。これこそが、連携機能を持つ電気CADを導入する最大の醍醐味なのです。

初心者にやさしい「plusCAD電気α」の魅力

ここまで、初心者向けの電気CADが備えるべき条件やメリットを解説してきました。そして、これらの条件をすべて高次元で満たしているのが、全国の電気工事会社で豊富な導入実績を誇る「plusCAD電気α」です。なぜ「plusCAD電気α」が選ばれるのか。その魅力を3つのポイントからご紹介します。

電気工事に特化した“すぐに使える”CAD

「plusCAD電気α」の最大の魅力は、購入したその日から、電気工事のプロとしてすぐに業務に活用できる「即戦力性」です。その理由は、徹底的に「電気工事」という業種に特化して開発されているから。

ソフトウェアをインストールすれば、そこには既に、電気工事で必要となるJIS準拠のシンボルや、主要メーカーの各種器具・部材データが豊富にプリセットされています。ユーザーが面倒な初期設定やデータ登録をする必要は一切ありません。

汎用CADのように、電気工事で使わない余計な機能は一切なく、メニューやボタンの配置も、電気工事の業務フローに最適化されています。この「迷わせない」親切設計が、初心者でもストレスなく操作できる環境を実現します。

簡単操作だから初めてでも安心

CADという言葉に苦手意識を持っている方でも、「plusCAD電気α」なら心配無用です。その操作性は、専門知識を必要としないシンプルさを誇ります。

基本操作は、マウスによるクリックとドラッグ&ドロップが中心。まるでパズルを組み立てるかのように、シンボルを配置し、配線をつないでいくだけで、プロ品質の図面が描けてしまいます。キーボードで難しいコマンドを打ち込むような作業は、ほとんどありません。この直感的な操作性は、PCの得意・不得意や年齢に関係なく、誰もがCADオペレーターになれる可能性を秘めています。

導入後もサポートが充実

ソフトウェアの価値は、導入後のサポート体制で決まると言っても過言ではありません。「plusCAD電気α」は、非常に手厚いサポート体制を用意しています。

導入後もフリーダイヤルのサポートデスクが、ユーザーの「困った」にいつでも対応します。電話越しの説明で分かりにくい場合は、インターネットを介した遠隔操作で、サポートスタッフがユーザーと同じPC画面を見ながら、まるで隣にいるかのように問題を解決してくれます。この「いつでも頼れる」という安心感が、「plusCAD電気α」が多くの初心者に選ばれ続ける大きな理由かもしれません。

こんな人に「plusCAD電気α」は特におすすめ

「plusCAD電気α」は、特に以下のような悩みや希望をお持ちの方・会社にとって、その効果を最大限に実感できるでしょう。

初めて電気CADに触れる方

「これまでCADは一切使ったことがない」「PC操作自体に自信がない」。そんな完全な初心者の方にこそ「plusCAD電気α」は最適な選択肢です。前述の通り、その操作性は非常に直感的で、マニュアルを熟読しなくても使い始めることができます。さらに、導入後の手厚い電話・リモートサポートが、あなたの「CADデビュー」を徹底的にバックアップします。

電気工事の事務や図面作成を兼任している方

中小の電気工事会社では、社長や現場の職長、あるいは奥様が、現場作業と並行して、事務所での図面作成や見積もり、請求書作成といった事務作業を兼任しているケースが非常に多く見られます。現場で疲れた後に、深夜まで事務所でPCと向き合う…そんな毎日を送っていませんか?

「plusCAD電気α」は、そんな一人何役もこなすあなたの強力な味方になります。図面作成から積算、見積書作成までの一連の業務が、システム内でシームレスに連携しているため、作業時間を劇的に短縮できます。

小規模事業で人手をかけずに業務効率化したい方

「うちは社長と社員数名だけの小さな会社。人を増やす余裕はないけれど、仕事はどんどん増えていく…」。このような状況にある小規模事業者にとって、業務効率化は喫緊の課題です。限られたリソースの中で生産性を最大化するためには、ITの活用が不可欠です。

「plusCAD電気α」を導入することは、まるで優秀な事務員を一人雇ったかのような効果をもたらします。しかも、24時間365日文句も言わずに、正確かつスピーディーに作図と見積もりの作業をこなしてくれます。人を採用するコストや教育の手間を考えれば、ITへの投資がいかに効率的かがお分かりいただけるでしょう。少ない人数でも多くの仕事をこなし、利益を最大化する。小規模事業者が厳しい競争を勝ち抜いていくための、最も賢明な戦略的投資と言えます。

まとめ

電気CAD初心者が失敗しないソフト選びは、「高機能」さではなく、「自社の業務に合った使いやすさ」を基準にすることが何よりも重要です。具体的には、直感的な操作性、電気工事に特化した機能と部品、充実したサポート体制、という3つの条件を満たすソフトを選ぶべきです。

そして、これらの条件をすべて高いレベルでクリアしているのが、「plusCAD電気α」です。CAD未経験者でも安心して導入でき、作図から見積もりまでの業務を劇的に効率化。時間的・精神的な余裕を生み出し、属人化のリスクを解消して、会社の経営基盤を強化します。

「難しそう」という先入観で、業務改善の大きなチャンスを逃すのは非常にもったいないことです。この記事を参考に、ぜひあなたの会社に最適なパートナーを見つけ、明るい未来への扉を開いてください。

初心者向け電気CADソフトについてよくある質問

最後に、電気CADの導入を検討中の初心者の方からよくいただく質問とその答えを、Q&A形式でまとめました。

Q1. 無料のCADソフトと有料の電気CADソフト、何が違うのですか?

A1. 無料CADソフトは初期費用がかからない魅力がありますが、ビジネスで使うにはいくつかの大きな違いがあります。最大の違いは「専門性」と「サポート」です。無料ソフトは汎用的なものが多く、電気工事専用のシンボルや機能は自分で用意する必要があります。また、トラブルが起きても自己責任で解決しなければならず、業務がストップするリスクがあります。一方、有料の電気CADは、電気工事の業務効率化に特化した機能が満載で、手厚いサポートも受けられます。業務の効率、正確性、そして安心感を考えれば、ビジネス用途では有料の専用ソフトが断然おすすめです。

Q2. 導入前に、実際にソフトを試してみることはできますか?

A2. 多くのCADソフトメーカーが、導入を検討している方向けに、無料のデモンストレーションや体験版を提供しています。特に「plusCAD電気α」のようなメーカーでは、営業担当者がPCを持参して、あなたの会社で実際のソフトの動きを見せてくれる「訪問デモ」を行っています。自社の図面を使って操作を試したり、その場で疑問点を質問したりできるため、導入後のイメージが非常に湧きやすいと好評です。購入前に実際の操作感を確かめることは、失敗しないソフト選びのために非常に重要ですので、ぜひ積極的に活用しましょう。

Q3. CADを導入したら、手書きの図面はもう使えなくなりますか?

A3. そんなことはありません。CADを導入した後も、手書きの図面を有効活用できます。例えば、お客様からいただいた手書きのラフ図や、現場で急いで書いたメモ図などをスキャナで取り込み、CADソフトの下絵として表示させることができます。その下絵をなぞるようにして正確なCADデータを作成すれば、ゼロから描くよりもはるかに速く作業が完了します。CADと手書き、それぞれの良さを組み合わせることで、さらに柔軟で効率的な業務フローを構築することが可能です。

Q4. 支払いは一括払いのみですか?分割やリースは可能ですか?

A4. 支払い方法は、メーカーや販売代理店によってさまざまです。一括での現金払いや銀行振込のほか、多くの場合、分割払いやリース契約、近年では月額払いのサブスクリプションモデルも用意されています。特にリース契約は、月々の費用を経費として処理できるため、多くの法人で利用されています。初期投資を抑えたい場合は、こうした多様な支払いプランを活用することで、財務状況に合わせて無理なく導入を進めることが可能です。見積もり依頼の際に、希望の支払い方法を相談してみましょう。

Q5. 覚えるのが苦手なのですが、本当に使いこなせるようになりますか?

A5. ご安心ください。初心者向けの電気CADは「覚える」のではなく「慣れる」ことを前提に設計されています。マニュアルを暗記するような勉強は不要で、訪問指導で教わった基本的な操作を、サポートに助けてもらいながら何度か繰り返すうちに、自然と体が覚えていきます。「plusCAD電気α」のユーザーのなかには、70代で初めてPCに触ったという方もいらっしゃいます。大切なのは「やってみよう」という気持ちと、「いつでも聞ける」という安心感です。その両方が揃っていれば、年齢や経験に関係なく、誰もが必ず使いこなせるようになります。