- 2025年07月01日

簡単操作で使えるCADソフトは?初心者でも扱える電気工事向けツールを徹底解説

「CADソフトって、専門知識がないと使えないよね…」

「ウチにはPCが得意な社員がいないから導入は無理だろう」

そんな風に考えて、業務効率化のチャンスを逃していませんか?かつてCADソフトは専門職のツールでしたが、時代は大きく変わりました。今や、初心者や非専門家でも直感的に扱えるCADソフトが、多くの建設・設備工事業界の働き方を劇的に変えています。

この記事では、「難しい」「自分には無理」というCADへの固定観念を覆し、なぜ今、簡単操作のCADが求められているのか、そして自社に最適なツールを選ぶためのポイントを徹底解説します。

コンテンツ

進化する“簡単操作”のCADソフト

CADソフトと聞くと、多くの人が「複雑なコマンド」「分厚いマニュアル」「専門家向けのツール」といったイメージを抱くかもしれません。しかし、技術の進化とともに、CADソフトは驚くべき変貌を遂げ、誰にとっても身近なツールへと進化しています。

従来のCADが抱えていた課題

かつての汎用CADソフトは、まさに専門家のために作られたツールでした。建築、土木、機械設計など、あらゆる分野に対応できる万能性を持つ一方で、その操作を習得するには高いハードルがありました。

まず、ユーザーは数百にも及ぶ独自の「コマンド」を暗記する必要がありました。線を引く、円を描く、寸法を入れるといった基本的な操作一つひとつに、特定のコマンドをキーボードで入力しなければならず、初心者にとっては呪文のように感じられたことでしょう。また、インターフェースも直感的とは言えず、どこにどの機能があるのかを把握するだけで一苦労でした。

さらに、電気工事のような専門分野で使うには、シンボルや部材を自分で一から作成したり、別途ライブラリを購入して登録したりする必要がありました。この準備作業だけでも膨大な時間がかかり、すぐに実務で使える状態にするのは困難でした。結果として、CADは「CADオペレーター」と呼ばれる専門職が扱うものであり、現場の職人や営業担当、経営者が気軽に触れるツールではなかったのです。この「専門性の壁」こそが、従来のCADが抱える最大の課題でした。

簡単操作のCADが注目される理由

近年、簡単操作できるCADソフトが急速に普及し、大きな注目を集めています。その背景には、建設・設備工事業界が直面する深刻な社会問題と、働き方の価値観の変化があります。

最大の要因は、深刻な「人手不足」と「高齢化」です。少ない人数で業務を回さなければならない状況下で、専門のCADオペレーターを雇う余裕はありません。社長自ら、あるいは現場の職人が、作図や見積もりといった事務作業まで兼務せざるを得ないのが実情です。このような状況では、習得に時間がかかる複雑なソフトは導入できません。「誰でも」「すぐに」使えるツールでなければ、業務効率化にはつながらないのです。

また、若手人材の確保という観点からも、簡単操作のCADは不可欠です。スマートフォンやタブレットを日常的に使いこなすデジタルネイティブ世代にとって、非効率で分かりにくいツールは敬遠されます。直感的な操作で業務をスムーズに進められる環境は、彼らにとって「働きやすい会社」を選ぶうえでの重要な指標となります。人手不足の解消と、次世代への技術承継。この二つの課題を解決する鍵として、簡単操作のCADが今、強く求められているのです。

実務に即した機能と操作性が選ばれる時代に

かつては「多機能・高機能」であることがCADソフトの価値とされていました。しかし、今は時代が変わり、ユーザーが求める価値基準も変化しています。使わない機能が山ほど詰まったオーバースペックなソフトよりも、自社の業務に本当に必要な機能だけが厳選され、それが迷わず使える「実務に即した操作性」こそが重視される時代になったのです。

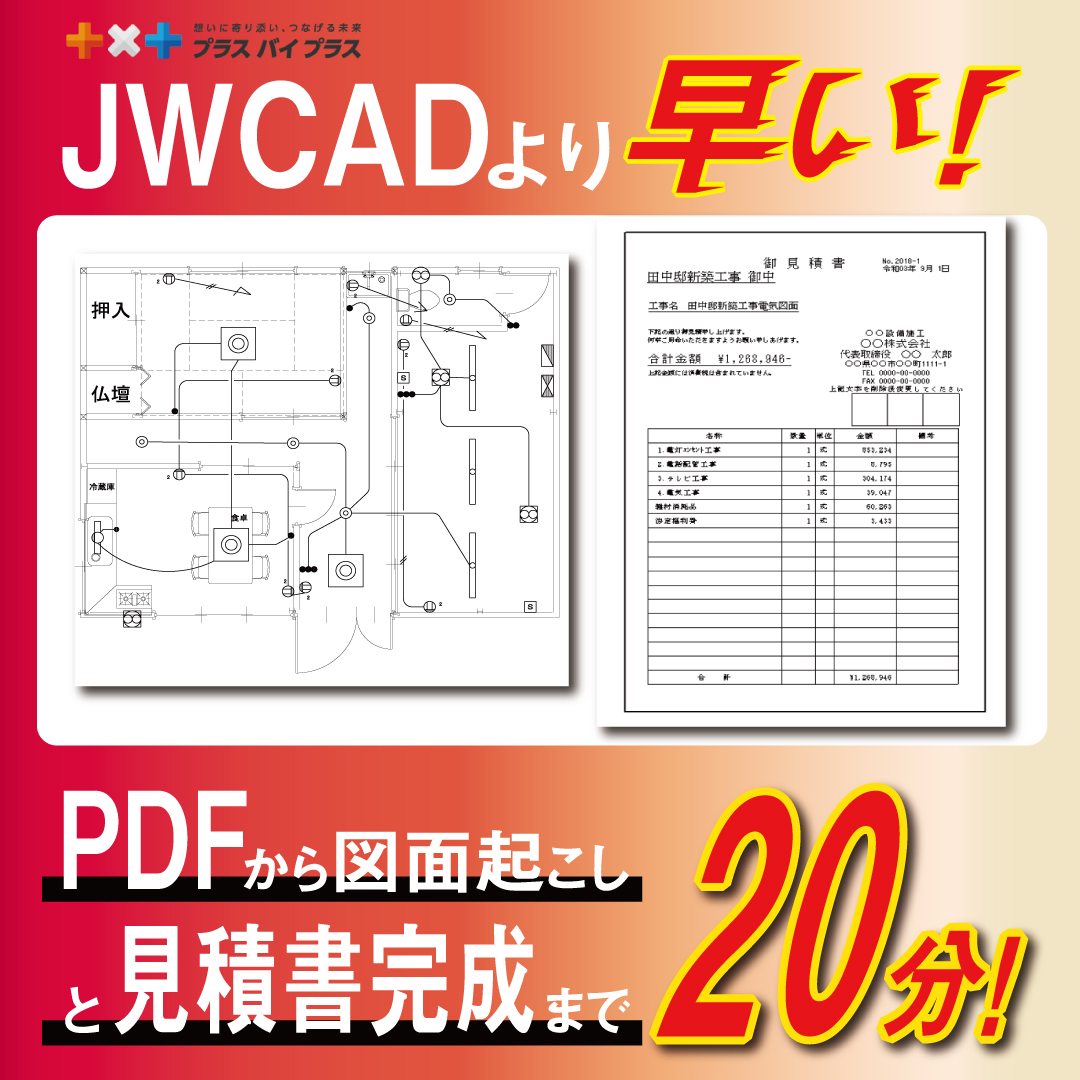

例えば、電気工事会社であれば、BIMや高度な3D解析機能よりも、「電気シンボルをワンタッチで配置できる」「配線ルートをクリックするだけで電線長が自動計算される」「図面を描けば見積書が自動で完成する」といった機能の方が、日々の業務においてはるかに価値があります。

つまり、ユーザーはもはやCADソフトの「機能の数」ではなく、「課題解決力」で選ぶようになっています。「残業を減らしたい」「見積もりのミスをなくしたい」「若手を育てたい」。こうした現場の切実な課題を、いかにシンプルかつ効果的に解決してくれるか。その一点にフォーカスした、業種特化型のCADソフトがこれからさらに求められるでしょう。

簡単に操作できるCADソフトの選び方

自社にとって本当に使えるCADソフトを見極めるには、いくつかの重要なポイントがあります。ここでは、初心者でも失敗しないCADソフト選びの3つの秘訣をご紹介します。

ドラッグ&ドロップやテンプレート機能の有無

CAD操作に不慣れな人にとって、コマンド入力は最大の障壁です。したがって、選ぶべきは「キーボードをほとんど使わずに、マウス操作だけで完結する」ソフトです。その鍵となるのが「ドラッグ&ドロップ」機能です。

これは、画面上のライブラリから、照明器具やコンセント、スイッチといったシンボルをマウスで掴み、図面上の配置したい場所まで持っていって離すだけで、簡単に配置できる機能です。まるでスマートフォンのアイコンを動かすような感覚で、直感的に作図を進めることができます。

また、「テンプレート機能」の充実度も重要なチェックポイントです。例えば、住宅の電気設備工事でよく使う「LDKの標準的な配線パターン」や、申請書類の書式などがテンプレートとしてあらかじめ用意されていれば、ゼロから作成する手間が省け、作業時間を大幅に短縮できます。こうした「いかに楽をできるか」という視点で機能をチェックすることが、簡単操作のCADを選ぶうえでの第一歩です。

直感的なインターフェースかどうか

「インターフェース」とは、ユーザーが目にする画面のデザインやボタンの配置のことです。これが直感的であるかどうかは、使いやすさを左右する極めて重要な要素です。

優れたインターフェースを持つソフトは、マニュアルを読まなくても、画面を見ただけで「次に何をすればいいか」がおおよそ理解できるように設計されています。例えば、よく使う機能のボタンが大きく分かりやすい場所に配置されていたり、作業の流れに沿ってアイコンが順番に並んでいたりといった工夫が凝らされています。

ソフトウェアのウェブサイトで公開されている画面キャプチャを見たり、可能であれば無料体験版やオンラインデモを試したりして、実際にその操作感を確かめてみることをおすすめします。「美しい」「分かりやすい」「触っていてストレスがない」。そう感じられるかどうかが、あなたとそのソフトの相性を見極めるための重要な判断基準となります。

業種に特化した仕様があるか

簡単操作を追求するうえで、最終的に行き着くのが「業種特化型」のCADソフトです。建築、土木、機械、電気、水道など、それぞれの業界には特有の業務フローやルール、専門用語が存在します。汎用CADは全ての業種にそれなりに対応できますが、どの業種にとっても最適なわけではありません。

一方、例えば「電気工事専用CAD」であれば、電気設備図面を作成するために必要な機能だけが、電気工事のプロによって考え抜かれた最適な形で搭載されています。電気シンボルはもちろん、分電盤の結線図や、電力会社への申請書類作成機能まで、実務で必要なものが過不足なく揃っています。

これにより、ユーザーは自分の業務に関係のない機能に惑わされることなく、目の前の作業に集中できます。まさに「痒い所に手が届く」仕様になっており、これが圧倒的な作業効率と使いやすさを生み出すのです。

簡単操作CADで業務がどう変わるか?

「本当に、そんなに簡単に業務が変わるものだろうか?」と、まだ半信半疑の方もいらっしゃるかもしれません。しかし、CADソフトを導入することは、単なる作業の置き換えではなく、会社の働き方そのものを根底から変えるインパクトを持っています。ここでは、その具体的な変化を3つの側面からご紹介します。

作図にかかる時間が大幅に短縮

最も直接的で、誰もがすぐに実感できる変化が「作図時間の劇的な短縮」です。これまで手書きや汎用CADで何時間もかかっていた作業が、驚くほど短時間で完了するようになります。

例えば、電気工事専用CADを使えば、住宅一棟分の配線図を作成するのに、ドラッグ&ドロップとクリック操作だけで、1時間もかからずに完成させることも可能です。シンボルを探したり、線を一本一本引いたりする無駄な時間がなくなるからです。

この「時間の創出」は、会社に計り知れない恩恵をもたらします。現場から帰った後の深夜までの残業がなくなり、社員は定時で帰宅して家族と過ごしたり、自己投資をしたりする時間ができます。経営者は、作図作業から解放され、営業活動や人材育成、経営戦略の策定といった、より付加価値の高い仕事に時間を使えるようになります。

誰でも使えることで属人化を解消

「この図面は、ベテランのAさんしか描けない」「見積もりは社長じゃないと作れない」。このような「属人化」は、中小企業が抱える非常に大きな経営リスクです。そのキーパーソンが病気や退職で突然いなくなってしまったら、会社の業務は完全にストップしてしまいます。

操作がシンプルで標準化されているため、特定の個人の経験や勘に頼る必要がなくなります。新人でも、事務員でも、PCが苦手なベテランでも、誰もが同じ手順で、同じ品質の図面や書類を作成できるようになるのです。

これは、若手社員の教育においても絶大な効果を発揮します。「見て覚えろ」という旧来の指導法ではなく、標準化されたツールを使いながら体系的に教えることができるため、新人は短期間で戦力化できます。

修正や変更対応が圧倒的にラクになる

建設・設備工事の現場では、施主からの急な要望や現場の状況に合わせた仕様変更は日常茶飯事です。従来の作図方法では、この「変更対応」が大きなストレスと手間の原因でした。例えば、コンセントの位置を一つ変更するだけでも、関連する配線を引き直し、電線の長さを再計算し、材料リストを修正し、見積書を作り直す…といった一連の作業が発生していました。

しかし、図面と積算・見積もりが連動した簡単操作のCADソフトなら、この手間が解消されます。図面上でコンセントの位置をマウスで移動させるだけで、関連する配線の長さや材料の数量、見積金額まで、全てが自動で更新されるのです。修正作業はわずか数クリックで完了。手戻りや修正ミスによる赤字のリスクからも解放されます。

「plusCAD電気α」が選ばれる理由

数あるCADソフトのなかでも、特に電気工事業界で圧倒的な支持を集めているのが「plusCAD電気α」です。なぜ、多くのプロフェッショナルに選ばれ続けているのか。その理由は、単に「簡単だから」というだけではありません。次のような3つの強みがあるのです。

電気工事に特化した“本当に使いやすいCAD”

「plusCAD電気α」の最大の強みは、その徹底した「電気工事特化」の設計思想にあります。汎用CADとは一線を画し、電気工事の実務フローを知り尽くした開発者により「電気工事のプロが本当に使いやすいと感じるか」を追求して作られています。

例えば、分電盤の作成機能。盤の大きさを決め、回路数分のブレーカーを配置するだけで、リアルな盤図と系統図が自動で作成されます。電力会社への申請に必要な各種書類も、テンプレートに沿って入力するだけで簡単に出力可能。もちろん、図面作成から材料の拾い出し、見積書、請求書作成までが完全に連動しており、業務プロセス全体を劇的に効率化します。

現場経験者でもすぐ使える簡単操作

「plusCAD電気α」は、CAD未経験者はもちろんのこと、「現場一筋でPCは苦手」というベテランの職人さんでも、すぐに使いこなせるように設計されています。その秘密は、洗練されたシンプルなインターフェースと、マウス中心の直感的な操作性にあります。

複雑なコマンドを覚える必要は一切ありません。画面に表示されたアイコンをクリックしたり、ライブラリから部材をドラッグ&ドロップしたりするだけで、ほとんどの作図が完了します。まるでスマートフォンのアプリを操作するような感覚で、誰でもストレスなく図面を作成できます。実際に、導入企業のなかには、60代、70代のベテラン経営者や職人さんが、若い社員よりも熱心に使いこなしているという事例も少なくありません。年齢やPCスキルに関わらず、誰もがその恩恵を受けられること。それが「plusCAD電気α」の大きな魅力です。

サポート体制が手厚く、導入後も安心

どんなに優れたソフトでも、導入後に放置されては意味がありません。「plusCAD電気α」が多くの企業から信頼されている背景には、売って終わりではない手厚いサポート体制があります。

導入後、操作で分からないことがあれば、フリーダイヤルのサポートデスクに電話するだけ。製品と電気工事の業務を熟知したスタッフが、必要に応じて遠隔操作でお客様のPC画面を共有しながら、問題を迅速に解決します。「いつでも聞ける場所がある」というこの安心感が、導入後の挫折を防ぎ、ツールの価値を最大限に引き出すための鍵となっているのです。

こんな人・会社にこそCADソフトがおすすめ

具体的にどのような状況にある人や会社が、CADソフトの導入によって最も大きなメリットを享受できるのでしょうか。3つの典型的なケースをご紹介します。

手書き図面やエクセルから脱却したい方

今なお、方眼紙に手書きで図面を描き、電卓を叩いて拾い出しを行い、Excelで見積書を作成している会社は少なくありません。この方法は、慣れていれば速いと感じるかもしれませんが、多くの非効率とリスクを内包しています。

図面の修正には消しゴムと書き直しが必要で、清書にも時間がかかります。手作業の拾い出しや計算は、ミスが発生する温床であり、たった一つのミスが赤字工事に直結します。また、作成した図面や見積書は紙のファイルで保管され、過去のデータを探し出すのも一苦労です。

こうしたアナログな業務フローから抜け出し、業務をデジタル化して効率と正確性を飛躍的に高めたいと考えている会社にとって、簡単操作のCADソフトはまさに救世主となります。手書きやExcel作業に費やしていた膨大な時間を削減し、より創造的で生産的な仕事に集中できるようになります。

CAD経験がない社員に作図を任せたい方

「社長である自分しか図面を描ける人間がいない」「ベテラン社員が退職してしまい、作図できる人がいなくなった」。これは、多くの中小企業が直面する「属人化」の問題です。経営者が作図業務に追われていては、会社の未来を考える時間は生まれません。

この状況を打破するためには、CADの経験がない他の社員に作図業務を任せられる体制を築くことが不可欠です。しかし、従来の複雑なCADソフトでは、習得までに長い時間がかかり、教育コストもかさむため、現実的ではありませんでした。

しかし、簡単操作なCADソフトを使うことで、直感的な操作性と手厚いサポートにより、CAD未経験者でも短期間で即戦力化することが可能です。

時間を削減して見積・原価管理も効率化したい方

「図面はなんとか描いているが、その後の見積もり作成や原価管理がどんぶり勘定になっている」。これもよくある悩みの一つです。作図に時間を取られ、正確な積算や原価の計算まで手が回らないのです。

しかし、利益を確実に確保し、会社を成長させていくためには、正確な見積もりと原価管理は避けて通れません。簡単操作できるCADソフト、特に図面と積算・見積もりが連動しているタイプを導入すれば、この課題を解決できます。

図面を描くだけで、必要な材料と数量が自動でリストアップされ、正確な見積書が瞬時に完成します。手作業による拾い漏れや計算ミスはゼロになります。さらに、実行予算と実績を比較する原価管理機能を使えば、「どの工事がどれくらい儲かっているか」がリアルタイムで見える化され、健全な経営判断を下すことができるようになります。作図時間の削減だけでなく、経営の質そのものを高めたいと考える方にこそ、CADソフトの導入を強くお勧めします。

まとめ

「CADは専門家が使う難解なツール」という時代は終わりを告げました。今、建設・設備工事業界の働き方を変革しているのは、初心者でも直感的に扱えるCADソフトです。

人手不足や高齢化が深刻化するなかで、業務の属人化を防ぎ、誰でも効率的に作業できる仕組みを構築することは、もはや待ったなしの経営課題です。簡単操作できるCADソフトは、作図時間を劇的に短縮し、見積もりミスをなくし、修正対応を容易にすることで、社員の負担を軽減し、会社の生産性を飛躍的に向上させます。

特に「plusCAD電気α」のような業種特化型のCADは、電気工事の実務に即した機能と手厚いサポートで、導入したその日から業務改善を実感できる頼もしい味方。アナログな作業から脱却し、会社の未来を切り拓くための一歩を、今こそ踏み出してみてはいかがでしょうか。

7段落:CADソフトについてよくある質問

最後に、CADソフトの導入を検討されている方からよく寄せられる質問について、Q&A形式でお答えします。

Q1. パソコンのスペックはどの程度のものが必要ですか?

A1. 3Dモデリングなどを多用する高機能な汎用CADは、高性能なCPUやグラフィックボード、大容量のメモリを搭載した高価なワークステーションを必要とすることが多いです。しかし、「plusCAD電気α」のような2D図面を主体とする中小企業向けのCADソフトは、一般的な事務作業で使われる、ごく普通のノートパソコンやデスクトップPCで快適に動作するように設計されています。OSがWindowsに対応していれば、特別なハイスペックPCを新たに購入する必要はほとんどありません。現在お使いのPCで問題なく利用できるケースが多いので、まずは気軽に相談してみるのが良いでしょう。

Q2. 月額制(サブスクリプション)と買い切りは、どちらが良いのでしょうか?

A2. それぞれにメリット・デメリットがあります。「買い切り」は、一度支払えば永続的にソフトを使用できるライセンスですが、初期費用が高額になる傾向があります。また、大規模なバージョンアップの際には、別途アップグレード費用が必要になることもあります。「月額制」は、初期費用を抑えて手軽に導入できるのが最大のメリットです。常に最新バージョンを利用でき、サポート費用も月額料金に含まれていることが多いため、コスト管理がしやすいという利点もあります。企業の財務状況やIT資産の管理方針によって最適な選択は異なりますが、近年は初期投資のリスクが低い月額制を選ぶ企業が増えています。

Q3. 導入後、会社の業務に合わせて機能をカスタマイズすることは可能ですか?

A3. 大手向けのCADでは、専門のプログラマーがAPI(ソフトウェアを連携させるための仕組み)を利用して、大規模なカスタマイズを行うことがあります。一方、中小企業向けの簡単操作CADは、誰でも使えるシンプルさを重視しているため、ユーザー側で大幅な機能変更を行うことは一般的ではありません。しかし、その代わりに、よく使う部材や単価を登録する「マスタ登録」機能が充実しています。自社の材料リストや工事単価、協力会社の情報などを登録しておくことで、自社の業務に最適化された環境を簡単に作り出すことができます。ある意味、このマスタ登録こそが、中小企業にとって最も効果的な「カスタマイズ」と言えるでしょう。

Q4. タブレットやスマートフォンでも使えますか?

A4. CADソフト本体は、PCにインストールして使用するのが一般的です。しかし、最近ではクラウド連携機能を持つソフトが増えており、PCで作成した図面データをクラウド上に保存し、現場でタブレットやスマートフォンから閲覧・確認できるサービスが提供されています。これにより、現場に重い紙図面を持ち運ぶ必要がなくなり、常に最新の図面を確認しながら作業を進めることができます。写真やメモを添付して事務所と情報共有することも可能で、現場作業の効率化とペーパーレス化に大きく貢献します。

Q5. 無料のCADソフトではダメなのでしょうか?

A5. 無料で利用できるCADソフトも存在し、個人的な趣味や簡単な作図であれば十分に活用できます。しかし、仕事で利用するにはいくつかの課題があります。まず、多くは汎用的な機能しかなく、電気工事のような専門業務を効率化するための機能は備わっていません。また、最も大きな問題は「サポート体制」がないことです。操作で困ったときやトラブルが発生したときに、全て自力で解決しなければならず、業務が長時間ストップするリスクがあります。さらに、商用利用が制限されている場合もあります。業務の効率化、正確性の担保、そして万一の際の安心感を考慮すると、ビジネスで利用するなら、やはり手厚いサポートが付いた有料の専用CADソフトを選ぶのが賢明な判断と言えるでしょう。