- 2025年10月28日

電気工事が儲からない本当の理由とは?赤字脱却の方法と業務改善ツールの活用法

「毎日真面目に働いているのに、なぜか手元にお金が残らない…」

「電気工事の仕事は儲からないのだろうか…」

「気づけば赤字続きで、会社の将来が不安…」

電気工事業を営む社長や役員の方々から、このような切実な声が聞こえてきます。社会インフラを支える重要な仕事であるにもかかわらず、なぜ電気工事は赤字に陥りやすく、儲からないと感じてしまうのでしょうか。

その原因は、個人の努力不足や景気のせいだけではありません。業界特有の構造的な問題と、社内に潜む経営課題が複雑に絡み合っているのです。

この記事では、電気工事業が赤字になりやすい根本原因を解き明かしたうえで、すぐに実践できる具体的な赤字脱却の方法を3つのステップで解説します。さらに、業務改善の切り札となるツールの活用法まで、詳しくご紹介します。

コンテンツ

電気工事が赤字になりやすい業界構造とは?

まず理解すべきは、電気工事業界が「利益を出しにくい構造的な課題を抱えている」という事実です。自社が置かれている状況を客観的に把握しましょう。

薄利多売に陥りやすい業界体質

電気工事は、公共事業から一般住宅まで需要が安定している反面、参入障壁が比較的低いことから競争が激化しやすい業界です。そのため、価格競争に巻き込まれ、利益を度外視した受注を繰り返す「薄利多売」の状態に陥る企業も少なくありません。

特に、他社より少しでも安い価格を提示しないと仕事が取れないというプレッシャーは、適正な利益を確保することを困難にしています。結果として、忙しく働いても売上は立つものの、利益がほとんど残らないという悪循環が生まれてしまうのです。この体質から抜け出さない限り、恒常的な赤字リスクから解放されることはありません。

元請け・下請け構造の利益配分の偏り

建設業界特有の重層下請け構造は、電気工事業の収益性を圧迫する大きな要因です。元請けから一次下請け、二次下請けへと仕事が流れる過程で、中間マージンが抜かれていきます。末端の下請け企業になるほど、受け取る工事金額は少なくなり、利益の確保が極めて難しくなります。さらに、元請けからの厳しい価格交渉や、急な仕様変更による追加費用の未払いといった問題も少なくありません。このような力関係の不均衡が、下請け業者の電気工事は儲からないという状況を生み出す温床となっています。

経営者が現場に出てしまい、経営管理が後回しに

特に中小規模の電気工事業者では、社長自身がトップクラスの技術者であることが多く、人手不足も相まって現場の最前線でプレイングマネージャーとして活躍しています。現場を回すことで目先の売上は確保できますが、その代償として、経営者本来の仕事である「経営管理」が疎かになりがちです。

原価管理、資金繰り、人材育成、営業戦略といった、会社の未来を創るための重要な業務が後回しに。その結果、どんぶり勘定が常態化し、どの現場でどれだけ利益が出ているのか、あるいは赤字になっているのかさえ把握できていないケースが散見されます。

赤字経営に陥る3つの主な原因

業界構造に加え、社内に潜む具体的な原因が赤字を加速させます。自社に当てはまるものがないか、厳しくチェックしてみてください。

単価競争と過度な値下げ要請

「他社はもっと安くやってくれる」という元請けや顧客からのプレッシャーに負け、仕事欲しさに安易な値下げに応じていないでしょうか。過度な価格競争は、自社の利益を削るだけでなく、業界全体の単価を下げることにも繋がり、自らの首を絞める結果を招きます。

適正な利益を確保せずに受注した工事は、予期せぬトラブルが発生した際にすぐさま赤字へと転落します。また、一度値下げを容認すると、それが当たり前だと思われ、次回以降も同等以下の価格を要求される悪循環に陥ります。

値下げ要請に対して、自社の技術力や仕事の質を根拠に、毅然とした態度で価格交渉に臨む姿勢がなければ、いつまで経っても利益体質の会社にはなれません。「この金額でなければできません」と断る勇気も、経営者には必要不可欠です。

見積もり・積算のミスや曖昧さ

赤字の直接的な引き金となるのが、見積もり・積算段階でのミスです。材料費の拾い漏れ、労務費の過小評価、現場経費の見落としなど、一つの小さなミスが大きな損失に繋がります。特に、経験や勘に頼った「どんぶり勘定」の見積もりは非常に危険です。

過去の類似案件を参考にしても、現場の状況や材料価格の変動によって原価は大きく変わります。また、顧客に提出する見積書の内訳が「電気工事一式」のように曖昧だと、追加工事が発生した際に正当な追加費用を請求しにくくなります。何にいくらかかるのかを明確に算出する正確な積算能力は、利益を確保するための生命線です。この工程での甘さが、多くの電気工事業者を赤字の沼に引きずり込んでいるのです。

人手不足と時間管理の難しさ

電気工事業界は、深刻な人手不足と高齢化に直面しています。少ない人数で多くの現場を掛け持ちせざるを得ず、一人の従業員にかかる負担は増大する一方です。その結果、移動時間や段取りの非効率化、残業の常態化による人件費の高騰を招きます。

また、急なトラブル対応や現場間の移動で時間を奪われ、本来予定していた作業が進まないことも日常茶飯事です。こうした時間管理の難しさは、工期の遅延に繋がり、結果として顧客からの信用失墜や違約金の発生といった形で経営を圧迫します。さらに、疲弊した従業員の離職は、さらなる人手不足を招き、技術の継承を困難にするなど、長期的な経営リスクにも直結する深刻な問題です。

赤字から脱却するための3つの打ち手

絶望する必要はありません。赤字の原因を正しく理解すれば、打つべき手は見えてきます。ここでは、利益体質の会社へ生まれ変わるための具体的な3つのアクションをご紹介します。

利益を生むための正確な見積もり作成

赤字脱却の第一歩は、脱・どんぶり勘定です。経験と勘だけに頼るのではなく、データに基づいた正確な見積もりを作成する仕組みを構築しましょう。

まずは、材料の拾い出しを徹底し、最新の単価を反映させること。メーカーのカタログや仕入れ先の価格表をこまめに確認し、材料費を正確に算出します。次に、労務費(人工)の計算です。自社の職人のスキルや作業スピードを考慮し、現実的な作業時間を算出します。そして、忘れてはならないのが現場経費です。交通費、駐車場代、消耗品費、産廃処理費など、細かな費用もすべて洗い出して計上します。

このように原価を正確に積み上げたうえで、確保したい利益(粗利)を上乗せして見積金額を決定します。このプロセスを徹底するだけで、不採算工事を未然に防ぎ、利益の出る仕事だけを選んで受注できるようになります。

現場ごとの粗利・原価管理の徹底

「会社全体では黒字のはずが、なぜかお金がない」。この原因は、現場ごとの収支が把握できていないことにあります。すべての工事現場に対して、実行予算を作成し、実績と比較する「現場別原価管理」を徹底しましょう。

実行予算とは、受注した工事を完了させるためにかかる原価の見積もりのことです。工事が始まったら、実際にかかった材料費や外注費、労務費などを日々記録し、実行予算と照らし合わせます。もし予算をオーバーしそうなら、その原因をすぐに特定し、対策を講じることができます。

「この現場は儲かっている」「この現場は赤字だ」という事実がリアルタイムで分かれば、経営判断の精度が格段に向上します。この地道な管理こそが、会社の利益を守り、成長させるための土台となるのです。

図面作成・事務作業の効率化で利益体質へ

職人や経営者が、現場作業以外の業務にどれだけの時間を費やしているか、意識したことはありますか?手書きの図面作成や修正、Excelでの見積書作成、請求書や各種書類の準備といった事務作業は、直接利益を生みませんが、多くの時間を奪っていきます。これらの間接業務を徹底的に効率化できれば、その時間を現場作業や営業活動、経営改善といった、より生産性の高い業務に充てることができます。

例えば、CADソフトを導入すれば、図面作成の時間を大幅に短縮し、修正も容易になります。また、見積もりや積算、請求書作成などを連動して行えるツールを活用すれば、二度手間や入力ミスを防ぎ、事務作業全体のスピードと正確性を向上させることができます。こうした業務効率化への投資は、人手不足を補い、会社の利益体質を根本から改善する強力な一手となります。

業務改善の鍵は「見える化」と「デジタル化」

赤字脱却の打ち手を実行に移すうえで、強力な武器となるのが「見える化」と「デジタル化」という考え方です。

紙やエクセルでは限界がある

これまで多くの会社では、現場管理を紙の図面や日報で、見積もりや原価管理をExcelで行ってきました。これらの方法は手軽に始められる一方、多くの問題を抱えています。紙の書類は事務所に戻らないと確認できず、紛失や破損のリスクもあります。情報の共有にも時間がかかり、現場と事務所の間で認識の齟齬が生まれがちです。

また、Excelは自由度が高い反面、計算式のミスやファイルの破損、バージョン管理の煩雑さといった問題がつきまといます。特に、複数の現場のデータを集計して分析するには膨大な手間がかかり、リアルタイムでの経営状況の把握は困難です。赤字の兆候に気づいたときには手遅れ、という事態を招きかねないのが、アナログ管理の限界なのです。

業務の一元管理で“属人化”を防ぐ

「あの案件の見積もりは、担当のAさんしか分からない」

「現場の進捗は、現場監督のBさんに聞かないと把握できない」

このように、情報やノウハウが特定の個人にしか分からない状態を「属人化」と呼びます。属人化は、担当者の不在時に業務が滞ったり、退職時にノウハウが失われたりする大きな経営リスクです。この問題を解決するのが、業務の「一元管理」です。

見積もり、図面、原価、顧客情報といった、経営に関わるあらゆる情報を一つのシステムで管理することで、誰でも必要な情報にアクセスできるようになります。これにより、業務の標準化が進み、特定の個人に依存しない強い組織体制を構築できます。新入社員でもベテランと同じ水準で業務を進められるようになれば、教育コストの削減や生産性の向上にも繋がります。

現場と事務をつなぐツールが経営を変える

デジタル化の真価は、これまで分断されていた「現場」と「事務所」をシームレスにつなぐことにあります。例えば、現場監督がスマートフォンで撮影した進捗写真や報告が、リアルタイムで事務所のPCに共有される。事務所の事務員が作成した最新の図面や変更指示が、瞬時に現場の職人のタブレットに届く。このような情報共有のスピードアップは、手戻りや伝達ミスを劇的に減らし、生産性を飛躍的に向上させます。

さらに、現場で発生した原価が即座にシステムに反映され、経営者はいつでもどこでも正確な収支状況を把握できるようになります。データに基づいた迅速な経営判断が可能になることで、会社は環境の変化に素早く対応でき、しなやかで強靭な組織へと変わっていくのです。

赤字改善を支援する「plusCAD電気α」とは

ここまでの課題を解決し、電気工事業の「見える化」と「デジタル化」を強力に推進するために開発されたのが、電気工事専用CADソフト「plusCAD電気α」です。

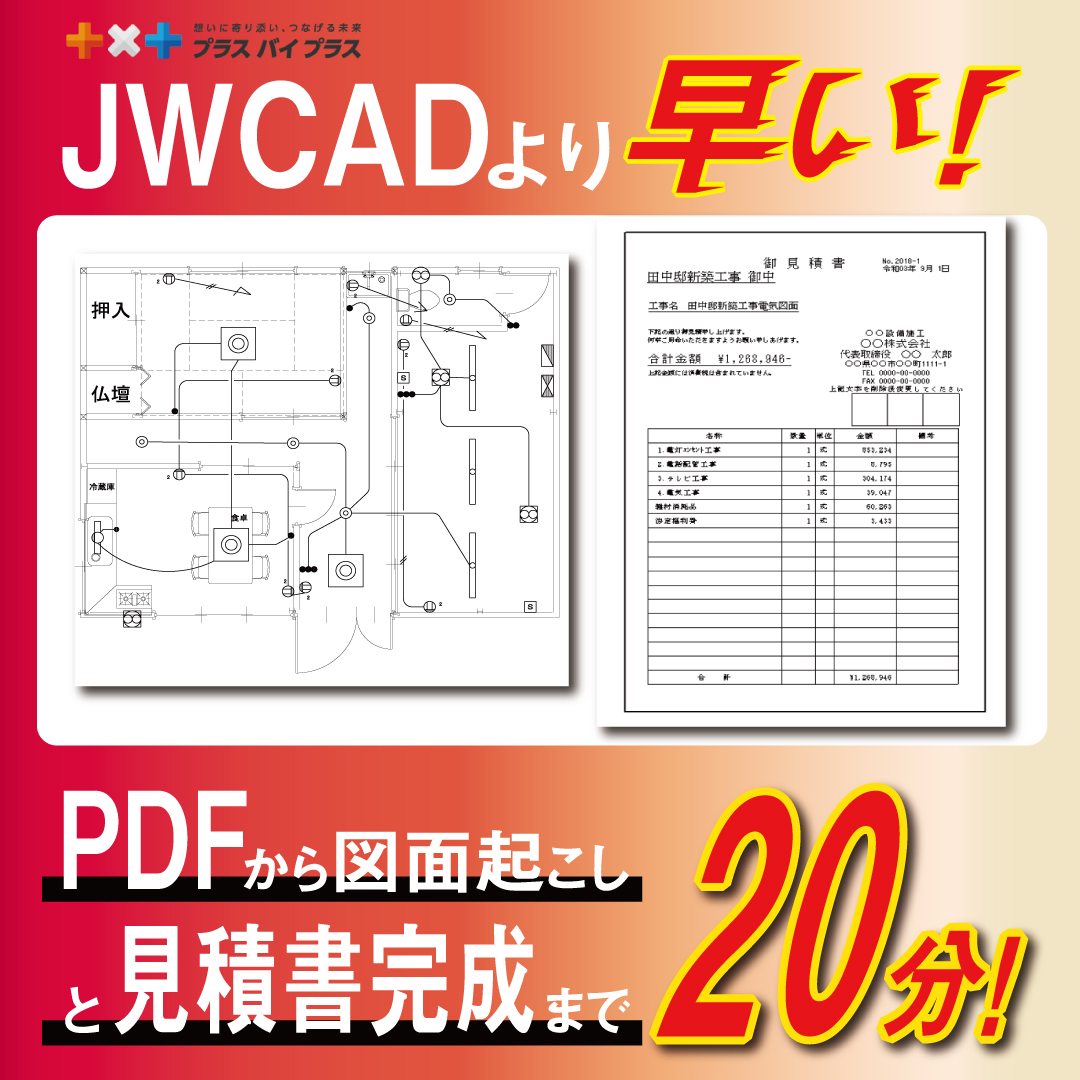

図面作成・見積もり・集計を一元管理

plusCAD電気αの最大の特徴は、図面作成から材料の拾い出し、見積書・請求書の作成まで、一連の業務を一つのソフトで完結できる点にあります。マウス操作でシンボルを配置するだけで、連動して材料が集計され、見積書が自動で作成されます。これにより、これまで数時間かかっていた積算・見積もり作業が、わずか数分で完了することも夢ではありません。

手作業による拾い漏れや計算ミスといった、電気工事の赤字に直結するヒューマンエラーを根本からなくします。作成したデータはすべて一元管理されるため、過去の案件データの再利用や、各種書類の出力も簡単。業務効率を劇的に改善します。

原価意識を高める「見える化」機能

plusCAD電気αは、ただ作図や見積もりが速くなるだけのツールではありません。図面に部材を配置すると、その部材の単価や合計金額がリアルタイムで画面上に表示されます。これにより、作図段階から「この図面だと原価はいくらになるのか」というコスト意識を自然に持つことができます。

現場の職人や若手社員も、自らが作成する図面が直接会社の利益に繋がっていることを実感できるため、全社的な原価意識の向上に貢献します。どの現場でどれくらいの粗利が出ているのかが「見える化」されることで、社員一人ひとりが利益を意識した行動を取るようになり、会社全体の収益改善へと繋がっていきます。

中小電気工事業者にも導入しやすい理由

「高機能なソフトは価格が高いし、使いこなせるか不安だ」と感じる経営者の方も多いでしょう。plusCAD電気αは、そんな中小の電気工事業者にこそ使っていただくために、導入のしやすさにもこだわっています。

電話や遠隔操作による充実したサポート体制が整っており、パソコンが苦手な方でも安心して操作を習得できます。従業員数の少ない小規模事業者も積極的に導入しているという事実が、その使いやすさを物語っています。高額な初期投資を回収できずに終わる、といった心配もありません。これまでアナログな手法で苦労してきた会社ほど、導入による業務改善効果を大きく実感できるはずです。

まとめ

電気工事が儲からない、赤字が続くという悩みは、決してあなた一人の問題ではありません。業界構造や社内の課題を正しく理解し、一つひとつ対策を講じていくことで、必ず利益の出る強い会社へと生まれ変わることができます。

そのためのポイントは3つです。

- 正確な見積もりと現場ごとの原価管理を徹底し、利益の源泉を守る。

- 業務の「見える化」と「デジタル化」を進め、非効率な作業と属人化をなくす。

- そのための最適なツールを導入し、業務改善を加速させる。

紙とExcelでの管理に限界を感じ、赤字経営から本気で脱却したいと考えるなら、「plusCAD電気α」のような専門ツールの導入は極めて有効な選択肢です。

未来への投資を先延ばしにして、このまま不安な日々を送り続けるのはやめ、今すぐ行動を起こし、社員が安心して働ける、利益の出る会社を創りませんか?まずは情報収集から、赤字脱却への第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

電気工事の赤字についてよくある質問

Q1. 結局のところ、電気工事は本当に儲かる仕事なのでしょうか?

A1. やり方次第で十分に儲かる仕事です。電気工事は社会に不可欠なインフラであり、今後も需要がなくなることはありません。問題は、価格競争や非効率な業務プロセスによって利益を削ってしまっている点にあります。本記事で解説したように、正確な見積もりによる適正利益の確保、徹底した原価管理、そしてITツール活用による生産性向上を実現できれば、他社との差別化を図り、安定した高収益を上げることは十分に可能です。「儲からない」と諦めるのではなく、「どうすれば儲かるか」を考え、行動することが重要です。

Q2. 小さな会社なので、CADのような専門ツールを導入する資金がありません。

A2. お気持ちはよく分かります。しかし、ツールの導入は「コスト」ではなく「未来への投資」と捉えることが重要です。例えば、見積もりミスによる10万円の赤字案件が一度発生したとします。もしツール導入でそのミスを防げたとすれば、それは10万円の利益を生んだのと同じ価値があります。また、業務効率化によって生まれた時間で新たな現場を1つ受注できれば、導入費用はすぐに回収できるかもしれません。plusCAD電気αのように、中小企業向けに導入しやすい価格設定やサポート体制を整えているツールもあります。補助金などを活用できる場合もあるため、まずは情報収集から始めてみることをお勧めします。

Q3. 従業員が高齢で、パソコンが苦手です。デジタル化を進めてもついてこられないのではないでしょうか?

A3. これは多くの経営者が抱える共通の悩みです。重要なのは、いきなり全ての業務をデジタル化しようと無理をしないことです。まずは見積もり作成など、特定の業務からスモールスタートし、成功体験を積むのが良いでしょう。また、「plusCAD電気α」のように、電話やリモートでの手厚いサポート体制が整っており、パソコン初心者でも直感的に操作できるツールを選ぶことが鍵となります。実際に操作してみると「思ったより簡単だ」「手作業よりずっと楽だ」と感じる従業員の方は少なくありません。丁寧な説明とサポートがあれば、年齢に関係なくデジタル化に適応することは可能です。

Q4. 元請けからの値下げ圧力が厳しく、適正価格での受注ができません。どうすれば良いですか?

A4. 安易な値下げに応じない交渉力が求められます。そのためには、自社の強みを明確にすることが不可欠です。「我々の仕事は、品質が高い」「納期を絶対に守る」「難しい現場にも対応できる技術力がある」といった付加価値を、具体的な実績やデータ(例えば、過去の施工写真や顧客からの評価など)と共に提示しましょう。また、詳細な内訳が記載された精度の高い見積書を提出することも有効です。「これだけの材料と手間がかかるので、この金額は適正です」と論理的に説明できれば、相手も納得しやすくなります。それでも無理な値下げを要求してくる相手とは、長期的な関係を見直し、勇気をもって取引をやめるという決断も必要です。

Q5. 赤字脱却のために、まず何から手をつけるべきですか?

A5. まずは「自社の現状把握」から始めてください。過去1年間の全ての工事について、見積金額と実際にかかった原価(材料費、労務費、外注費、経費)を洗い出し、現場ごとの粗利を計算しましょう。どの現場が黒字で、どの現場が赤字だったのかを「見える化」するのです。この作業を通じて、自社の見積もりの甘さや、原価管理の問題点が浮き彫りになるはずです。現状を正確に把握することが、全ての改善のスタートラインです。そのうえで、本記事で紹介した「正確な見積もり」「原価管理の徹底」「業務効率化」のどれが最も自社の課題に直結するかを見極め、優先順位をつけて取り組んでいきましょう。