- 2025年08月21日

電気工事で使える補助金とは?種類・申請方法・注意点まで徹底解説【電気工事業者向け】

電気工事業者にとって、省エネルギー化や再生可能エネルギー導入といった社会的要請に応える工事は、新たなビジネスチャンスであると同時に、顧客にとっては初期投資の大きさがネックとなる場合があります。この課題を解決する有効な手段が、国や地方自治体が提供する「補助金」制度の活用です。

「うちの工事で補助金が使えるの?」「顧客にどう提案すればいい?」といった疑問をもつ業者様も多いでしょう。この記事では、電気工事業者様が知っておくべき補助金制度について、基礎知識、主な種類、申請方法、注意点などを解説します。

コンテンツ

電気工事に補助金が使えるって本当?

国や自治体は、省エネ推進、再エネ導入、産業振興などの政策目的達成のため、特定の電気工事に費用の一部を補助する制度を設けています。

どんな工事が補助金の対象になるのか

補助金対象となる電気工事は多岐にわたりますが、主に以下のカテゴリーが挙げられます。

| 分野 | 主な工事内容 | 特徴・提案ポイント |

|---|---|---|

| 省エネルギー関連 | ・LED照明交換・高効率空調更新・BEMS/HEMS導入・高効率モーター導入等 | エネルギーコスト削減に直結し、提案しやすい |

| 再生可能エネルギー関連 | ・太陽光発電システム設置・蓄電池導入・EV充電設備設置 | 環境意識の高い顧客やBCP対策に関心のある顧客への有力な提案材料 |

| IT化・設備投資関連(間接) | ・CADソフトなどのITツール導入に伴う電源工事・新設備導入時の付帯工事 | 補助金の対象経費になる可能性があり、自社の設備投資にも活用可能 |

| その他 | ・非常用発電設備の設置(防災)・店舗改修に伴う電気工事(地域振興) | 特定の政策目的に合致することで補助金提案のチャンスがある |

重要なのは、補助金ごとに、対象工事内容、設備の仕様・性能要件、対象経費範囲などが細かく定められている点です。顧客への提案時には、これらの要件を正確に把握し、適切な情報提供を行いましょう。

なぜ国や自治体が補助金を出すのか

国や自治体が補助金を出す背景には、以下のような政策目的があります。

- 地球温暖化対策・エネルギー政策推進:

カーボンニュートラル達成のため、省エネ・再エネ導入を強力に後押し - 産業競争力強化・経済活性化:

企業の生産性向上・コスト削減支援。関連産業の需要喚起、雇用創出も狙い - 国民生活の質向上・安全確保:

省エネ・再エネによる光熱費削減、快適性向上。蓄電池等による防災力強化。EVインフラ整備 - 地域振興・特定政策課題対応:

自治体独自の補助金で地域の実情に合わせた電気工事を支援

電気工事に関連する主な補助金制度一覧(2025年版)

電気工事に活用できる補助金は多数存在します。ここでは主要なカテゴリーと代表例を紹介しますが、制度は頻繁に変更されるため、必ず最新情報を公式サイトなどで確認してください。

省エネ・脱炭素関連の補助金

省エネ・脱炭素化に貢献する設備導入や改修工事を支援する補助金は、電気工事業者様にとって提案しやすい分野です。

- 国の代表例として経済産業省「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」、環境省「SHIFT事業」など:

主に事業者向けで、LED照明更新、高効率空調導入、BEMS導入などに伴う電気工事が対象になり得ます。 - ZEB補助金・ZEH補助金:

建物のエネルギー消費量を実質ゼロにする新築・改修を支援。高効率な空調・換気・給湯・照明導入が必須で、関連する電気工事が重要要素。太陽光発電等も組み合わせることが多く、工事規模も大きくなる傾向があります。

再生可能エネルギー関連の補助金

再エネ導入促進のための補助金も豊富で、新たな収益源となり得ます。

- 事業者向け:

自家消費型太陽光発電システムや蓄電池の導入支援。設備費に加え、設置に伴う電気工事(パワコン設置、配線、系統連系工事等)も補助対象となることがあります。 - 個人住宅向け:

国や多くの自治体で実施。住宅用太陽光発電システムや家庭用蓄電池の設置費用の一部を補助。V2Hシステムの導入支援も増加しています。 - EV充電設備関連:

国や自治体によるEV充電スタンド設置補助金。商業施設、事業所、集合住宅、個人宅など幅広い設置場所が対象。充電器本体に加え、設置に必要な電気工事費用も補助対象となるのが一般的です。

中小企業向けIT・設備導入補助金

電気工事自体が主目的ではありませんが、中小企業の生産性向上やIT化、新規事業展開を支援する補助金が、間接的に事業の助けになる可能性があります。

- IT導入補助金:

CADソフトや原価管理システムなどITツールを導入する経費を補助。自社の業務効率化にも活用可能。 - ものづくり補助金:

革新的な製品・サービス開発や生産性向上のための設備投資等を支援。特殊工具導入や自社製品製造設備導入などに活用できる可能性があります。

これらの補助金は、貴社自身の経営強化、または顧客への情報提供として活用できますが、各補助金の詳細な要件確認が必要です。

各自治体による地域独自の補助金制度

都道府県や市区町村が独自に実施する補助金制度も多数存在し、国の補助金と併用できる場合もあります。

内容はさまざまで、中小企業向けLED交換補助、個人住宅向け太陽光・蓄電池への上乗せ補助、防犯カメラ設置に伴う電気工事補助、高齢者向けIH交換補助、店舗改修補助、宿泊施設改修支援などがあります。

補助金を活用するメリットと注意点

電気工事に補助金を活用することは大きなメリットがありますが、注意点も存在します。メリットを最大化し、失敗を避けるためのポイントを解説します。

導入コストを大幅に削減できる

最大のメリットは、電気工事や関連設備導入にかかる初期コストを大幅に削減できる点です。高額な省エネ・再エネ設備導入において、補助金の有無が導入可否を左右することも少なくありません。

補助により顧客の実質負担額は数分の1~半分以下になる可能性があり、投資回収期間が短縮され、費用対効果が向上し、顧客は設備投資の意思決定を行いやすくなります。

補助対象になるための条件とは?

補助金は申請すれば必ずもらえるわけではなく、各制度には対象者、対象設備・工事、性能要件、手続き上の条件などが細かく定められています。

条件の詳細は「公募要領」「手引き」などに記載されています。これらの条件を正確に把握し、顧客に分かりやすく説明できる知識を持つことが、信頼されるパートナーとなるための第一歩です。

補助金の併用はできる?

複数の補助金を組み合わせて利用できるかは、各制度の規定によります。そのため、各制度の公募要領などで、他の補助金との併用に関する規定を必ず確認しましょう。

また、税制優遇措置との関係についても税理士などの専門家に確認しておくことをおすすめします。

複数の制度を適切に組み合わせることで、顧客の負担を最大限に軽減できる可能性が広がりますが、ルールを誤ると後で問題になるリスクもあります。正確な情報に基づいた慎重な提案が、顧客からの信頼に繋がります。

補助金を活用して電気工事を行うまでの流れ

補助金を活用して電気工事を行うプロセスは、通常の工事に加えて、補助金特有の申請・承認・報告といった手続きが加わるため、その全体像と流れを事前に把握しておくことが非常に重要です。以下の手順で進めましょう。

事前準備(目的の明確化・対象確認)

補助金活用の成否は、この事前準備段階で決まると言っても過言ではありません。まず、顧客と共に、あるいは自社として、電気工事を行う目的を明確に定義します。「ランニングコストを年間〇〇円削減したい」「最新設備導入で生産性を〇〇%向上させたい」「災害時の事業継続性を高めたい」「環境認証を取得して企業イメージを高めたい」など、目的が具体的であればあるほど、それに合致する補助金制度を見つけやすくなり、後の事業計画書作成においても説得力が増します。顧客の潜在的なニーズを掘り起こし、補助金活用と結びつけて提案することも有効です。

次に、計画している電気工事の内容や導入予定の設備が、候補となる補助金制度の対象要件(対象者、対象設備・工事の仕様・性能、対象経費範囲など)を全て満たしているか、公募要領等を精読して厳密に確認します。顧客が対象者要件(企業規模、所在地、過去の補助金受給歴など)を満たしているか、提案する設備が求められる性能基準(エネルギー効率、認証規格など)をクリアしているかなどを、プロの視点からチェックし、的確なアドバイスを行う必要があります。もし要件を満たさない場合は、計画の変更や、別の補助金制度の検討を顧客と共に進める必要があります。

申請書類の準備と申請スケジュール

事前準備を経て申請する補助金が固まったら、次はいよいよ具体的な申請書類の作成と、定められたスケジュール内での提出です。このステップは、補助金の採否に直結する最もクリティカルなフェーズであり、細心の注意と計画性が求められます。顧客の申請をサポートする場合、あるいは自社で申請する場合、どちらにおいても、書類の完成度と期限遵守が成功の鍵を握ります。公募要領で指定された全ての申請書類を、正確かつ不備なく準備しましょう。

工事実施〜完了報告・補助金の受領

補助金の申請が無事に審査を通過し、事務局から「交付決定通知書」が届いたら、計画していた電気工事を具体的に進める段階に入ります。補助金を最終的に受け取るためには、工事の実施プロセスから完了後の報告に至るまで、補助金制度のルールに従って適切に進める必要があり、ここでの手続きを怠ると、最悪の場合、交付決定が取り消される可能性もあります。

交付決定通知書に記載された「交付決定日」よりも前に、対象となる電気工事に関する契約を締結したり、材料や設備を発注したり、あるいは工事に着手したりすることは、原則として認められないため、注意しましょう。

工事期間中は、補助金事業に関わる全ての活動と経費支出について、その証拠となる書類を正確かつ網羅的に記録・管理することが求められます。具体的には、締結した契約書、発注書とその請書、納品された材料や設備の納品書・検収書、協力会社やメーカーからの請求書、そしてそれらに対する支払いを証明する書類を、日付や内容が明確に分かる形で、工事ごとに整理して保管しましょう。

工事が無事に完了したら、定められた期限内に、「実績報告書」を作成し、保管しておいた全ての証拠書類のコピーを添付して、補助金事務局に提出します。確定検査に合格すると、事務局から最終的に交付される補助金の額が記載された「補助金額の確定通知書」が送付されます。この通知を受けて初めて、申請者は確定した補助金額を事務局に請求することができます。

補助金を最大限活用するためのポイント

補助金制度は、電気工事のコスト負担を軽減し、新たなビジネスチャンスを創出するための有効なツールですが、その種類は多く、手続きも複雑で、常に変化しています。補助金を最大限に活用するためのポイントは以下の通りです。

最新情報をこまめにチェックする

補助金は国のエネルギー政策や経済対策、技術開発動向、あるいは毎年度の予算編成など、さまざまな要因によって、制度の内容は頻繁に変化します。昨年度まで利用できた補助金が突然終了したり、補助率や上限額が変更されたり、あるいは新しい補助金制度が創設されたりすることは、決して珍しいことではありません。また、公募期間や申請要件、必要書類といった実務的なルールも、公募回ごとに見直されることがよくあります。

そのため、常に最新の正確な公式情報を能動的に収集し続けることが大切です。

専門家や補助金サポート業者に相談する

補助金の申請プロセスは、制度によっては非常に専門的で、要求される書類の量も多く、手続きも煩雑です。特に、事業計画書の作成においては、単に工事内容を記述するだけでなく、その事業の新規性、市場性、収益性、そして補助金の目的に対する貢献度などを論理的かつ具体的に示す必要があり、高度な作文能力や分析力が求められる場合があります。また、省エネ効果の計算や、複雑な経費区分の判断など、専門的な知識が必要となる場面も少なくありません。

「申請書類の作成に自信がない」「コア業務が忙しくて、申請準備に十分なリソースを割けない」と感じる場合には、補助金申請に関する専門家や、申請サポートを専門に行うコンサルティング会社・代行業者に相談して進めるとよいでしょう。

相談できる専門家としては、まず行政書士が挙げられます。官公庁への許認可申請や届出書類作成の専門家であり、補助金の申請書や添付書類の作成代行、煩雑な申請手続きの代理などを依頼することができるでしょう。次に、中小企業診断士は、経営コンサルティングの専門家であり、補助金の活用を単なる資金調達手段としてだけでなく、企業の経営戦略全体の中にどう位置づけるか、という視点からのアドバイスも受けることができるでしょう。

補助金対応の施工会社を選ぶとスムーズ

補助金を活用した電気工事を検討している顧客にとって、実際に工事を担当する電気工事会社が、補助金制度に関する知識を持ち、申請プロセスを円滑に進めるためのサポートを提供してくれるかどうかは、業者選定における非常に重要な判断基準となります。電気工事業者が「補助金への対応力」を高め、それを顧客にアピールすることは、厳しい競争環境の中で顧客から選ばれ、受注を獲得するための強力な武器となり得ます。

まず、顧客が利用を検討している補助金制度の種類と、それぞれの詳細な要件を、貴社自身が正確に把握し、顧客に分かりやすく説明できる体制を整えることが基本です。「この工事で〇〇補助金を使えますか?」という顧客からの問いに対して、的確に答えられるだけでなく、「今回の工事内容であれば、〇〇補助金と△△補助金の活用が考えられます。それぞれのメリット・デメリット、申請のポイントは…」と踏み込んだ提案ができれば、顧客からの信頼は格段に高まるでしょう。

まとめ|補助金を賢く使ってコストを抑えた電気工事を

本記事では、電気工事の事業者がビジネスチャンスを拡大するために知っておくべき「補助金」の活用法について、その種類から申請プロセス、成功のポイントまでを詳しく解説してきました。省エネルギー化、再生可能エネルギー導入、中小企業のIT化・設備投資支援など、多岐にわたる補助金制度は、顧客の初期投資負担を軽減し、電気工事の付加価値を高めるために有効です。

補助金の種類は多く、制度内容も頻繁に変わるため、最新情報を正確に把握し、対象要件や手続きを顧客に分かりやすく説明できる「補助金対応力」を身につけることが求められます。事前準備を徹底し、申請書類を不備なく作成し、定められたスケジュールとルールを遵守すること。そして、必要に応じて専門家の力も借りながら、顧客の補助金活用を成功へと導くことが、顧客満足と貴社の事業成長に繋がります。

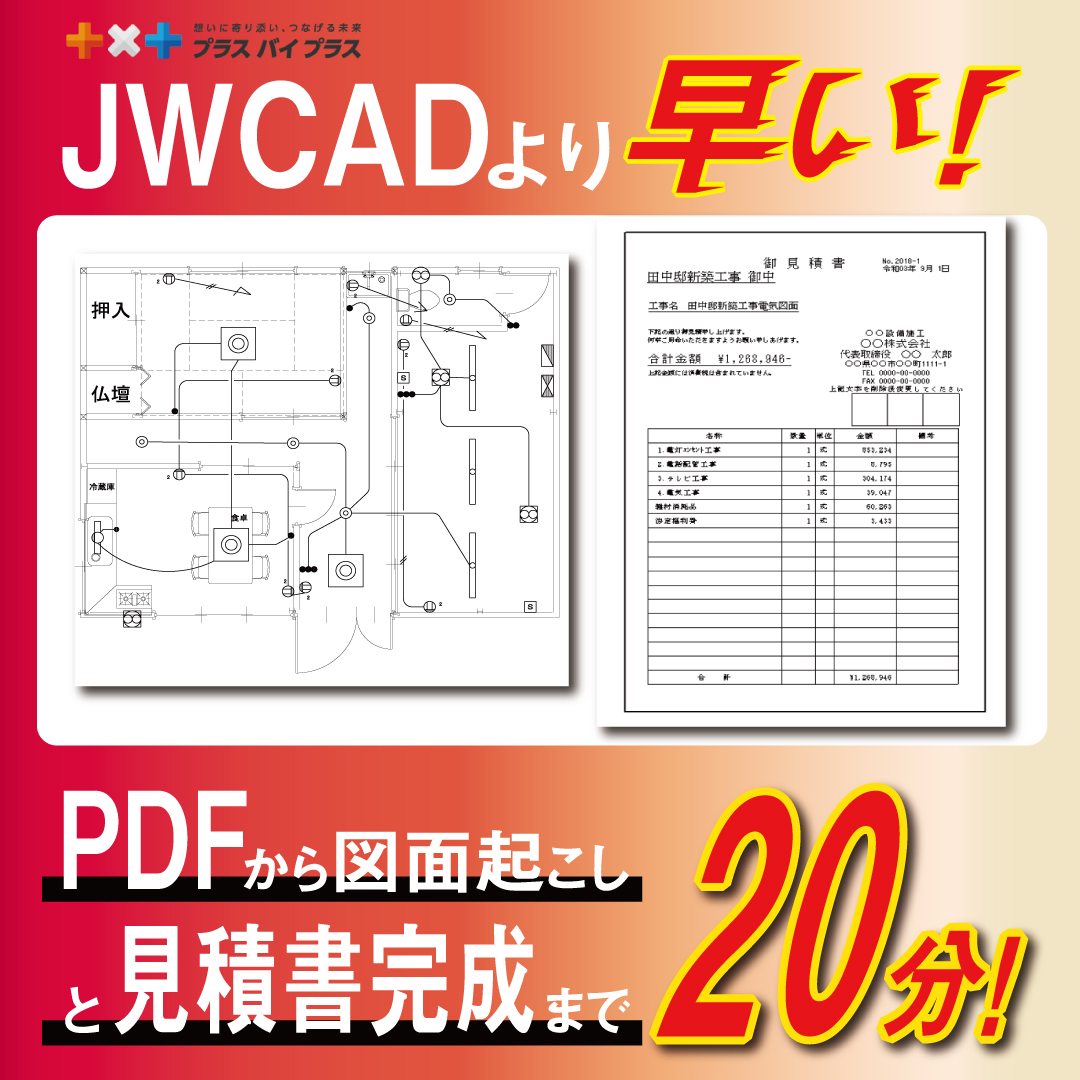

補助金を活用した最新設備の導入提案と並行して、電気工事事業者様が取り組むべきもう一つの重要な課題が、日々の基幹業務、特に「設計・積算・見積り」といった利益に直結する業務プロセスの効率化です。これらの業務は、依然として手書きや汎用CAD、表計算ソフトに頼っているケースが多く、多大な時間と労力、そしてミスのリスクを抱えています。

この課題に対する具体的な解決策として、電気工事に特化して開発されたCADソフトウェア「plusCAD電気α」がおすすめです。このソフトウェアは、電気工事特有の複雑な図面作成(単線結線図、複線図、盤図、配線図など)から、図面と連動した正確な材料の自動拾い出し、そしてスピーディーな見積書作成まで、一連の設計・積算・見積り業務を劇的に効率化するために設計されています。

「plusCAD電気α」は、豊富な電気シンボルや主要メーカーの電設資材・建材データを標準搭載しており、まるでブロックを組み合わせるような直感的なマウス操作で、誰でも簡単に、かつ短時間で見栄えの良い高品質な図面を作成できます。そして、最大の特長は、作成した図面から必要な配線長や器具・材料の数量を自動で正確に拾い出し、単価マスタと連携させて、瞬時に見積書や発注書データを作成できる点です。これにより、これまで数時間、あるいは数日かかっていた積算・見積り作業が大幅に短縮され、拾い忘れや計算ミスといったヒューマンエラーも激減します。

さらに重要な点として、「plusCAD電気α」は、中小企業の生産性向上を支援する中小企業経営強化税制の対象設備として認定を受けています。この税制優遇措置を活用することで、ソフトウェアの導入費用について、即時償却または税額控除のいずれかを選択し、適用を受けることが可能です。

補助金制度を最大限に活用して顧客に付加価値の高い電気工事を提案すること。そして、「plusCAD電気α」のような専用ツールを導入して自社の業務プロセスを徹底的に効率化すること。この二つの戦略を両輪として推進していくことが、変化の激しい時代において、電気工事事業者様が持続的に成長し、競争優位性を確立するための鍵となります。ぜひ、この機会に、補助金情報の収集と併せて、自社の業務効率化についても真剣に検討してみてはいかがでしょうか。

▼電気工事専用CAD「plusCAD電気α」の詳細・資料請求はこちら▼

https://www.pluscad.jp/products/electrical/

電気工事の補助金についてよくある質問

Q1. 補助金の申請は、電気工事業者が代理で行っても良いのですか?

A1. 補助金の申請者(補助事業者)は、原則として補助金の交付を受けて事業を実施する顧客自身となります。電気工事業者が、顧客に代わって申請書類を作成したり、提出したりすることは、あくまで「サポート」の範囲に留めるべきです。特に、行政書士の独占業務とされる「官公署に提出する書類の作成・提出代理」を、報酬を得て反復継続して行うことはできません。顧客の申請を支援する際には、書類作成の協力やアドバイスに留め、最終的な申請者名義や責任の所在は顧客にあることを明確にしておく必要があります。複雑な申請については、顧客に行政書士等の専門家への依頼を勧めるのが適切な対応です。

Q2. 顧客が補助金を利用する場合、工事代金の支払いはどうなりますか?

A2. 補助金は原則として「後払い」です。つまり、顧客はまず、電気工事費用や設備購入費用の全額を、貴社やメーカーに対して支払う必要があります。その後、工事完了・実績報告・検査を経て、補助金額が確定し、顧客の口座に振り込まれる、という流れになります。この点を事前に顧客に明確に説明し、補助金が入金されるまでの資金繰りについて理解を得ておくことが非常に重要です。支払い条件についても、補助金の入金タイミングを考慮して、顧客と事前に十分に協議しておく必要があります。

Q3. 補助金申請のために、通常よりも詳細な見積書を作成する必要はありますか?

A3. はい、多くの場合、補助金申請には通常よりも詳細な見積書の提出が求められます。単に総額だけでなく、補助金の対象となる経費(例:特定の省エネ設備本体費、その設置電気工事費)と、対象外となる経費(例:既存設備の撤去費、諸経費の一部など)を明確に区分し、それぞれの単価、数量、金額を詳細に記載する必要があります。また、使用する主要な設備のメーカー名、型番、仕様なども明記することが求められる場合があります。公募要領に見積書の記載要領や様式例が示されている場合は、それに準拠して作成する必要があります。正確で分かりやすい見積書の作成は、補助金審査をスムーズに進める上で重要であり、電気工事業者側の協力が不可欠です。

Q4. 補助金が不採択だった場合、顧客との契約はどうなりますか?

A4. 補助金の採択を前提として電気工事の契約を進める場合、万が一不採択となった場合の取り扱いについて、事前に顧客と明確な合意を形成しておくことが極めて重要です。制度の要件に従い、補助金が不採択となった場合、契約自体を白紙撤回する、補助金がなくても当初の契約金額で工事を実施する、補助金がない分、工事内容や仕様を見直して減額するといった選択肢を採るか、あるいはキャンセルする場合の条件について、契約書に明記し、書面で合意しておくことが後のトラブルを防ぐために不可欠です。

Q5. 最新の補助金情報を効率的に収集するコツはありますか?

A5. 最新情報を効率的に収集するには、複数の情報源を組み合わせることが有効です。まず、前述の通り省庁や自治体の公式サイトを定期的にチェックするとよいでしょう。次に、補助金情報専門サイトやメールマガジンに登録し、新しい情報が自動で届くようにします。また、所属する業界団体からの情報も重要です。さらに、地域の商工会議所や商工会、取引のある金融機関なども、地域独自の補助金情報を持っている場合があります。日頃からアンテナを張り、これらの情報源を複合的に活用することで、見逃しを防ぎ、効率的な情報収集が可能になります。信頼できる情報源を見つけ、継続的にウォッチしていくことが重要です。