- 2025年10月28日

バーチャート工程表とは?他の工程表との違いやメリット、書き方などを解説

建設やプロジェクト管理の現場で使われるバーチャート工程表とは、工程管理を効率化するための重要なツールの一つです。バーチャート工程表とは、作業内容とその期間を横棒グラフで視覚的に表現し、プロジェクトの進捗状況がひと目で把握できる工程表です。このため、作業の遅れや調整を迅速に行いやすく、現場でのコミュニケーションにも役立ちます。また、バーチャート工程表はシンプルな構成で作成が容易な点から、ツールに不慣れな初心者でも取り組みやすく、建設業をはじめ様々な現場で幅広く利用されています。

一方で、バーチャート工程表は各作業間の関連性(依存関係)が分かりづらく、工程間で複雑な前後関係が発生するプロジェクトや、大規模な工事には対応が難しいというデメリットもあります。そのため、状況によってはバーチャート工程表だけでなく、ネットワーク工程表やガントチャートといった他の工程表も活用し、工程の全体像やリスクを総合的に管理することが求められます。

この記事では、バーチャート工程表とはどのようなものか、その基本的な特徴や他の工程表との違い、さらにバーチャート工程表のメリット・デメリットや作成方法について分かりやすく解説します。効率的な工程管理を実現する知識として、現場での実践に役立ててください。

コンテンツ

バーチャート工程表とは?

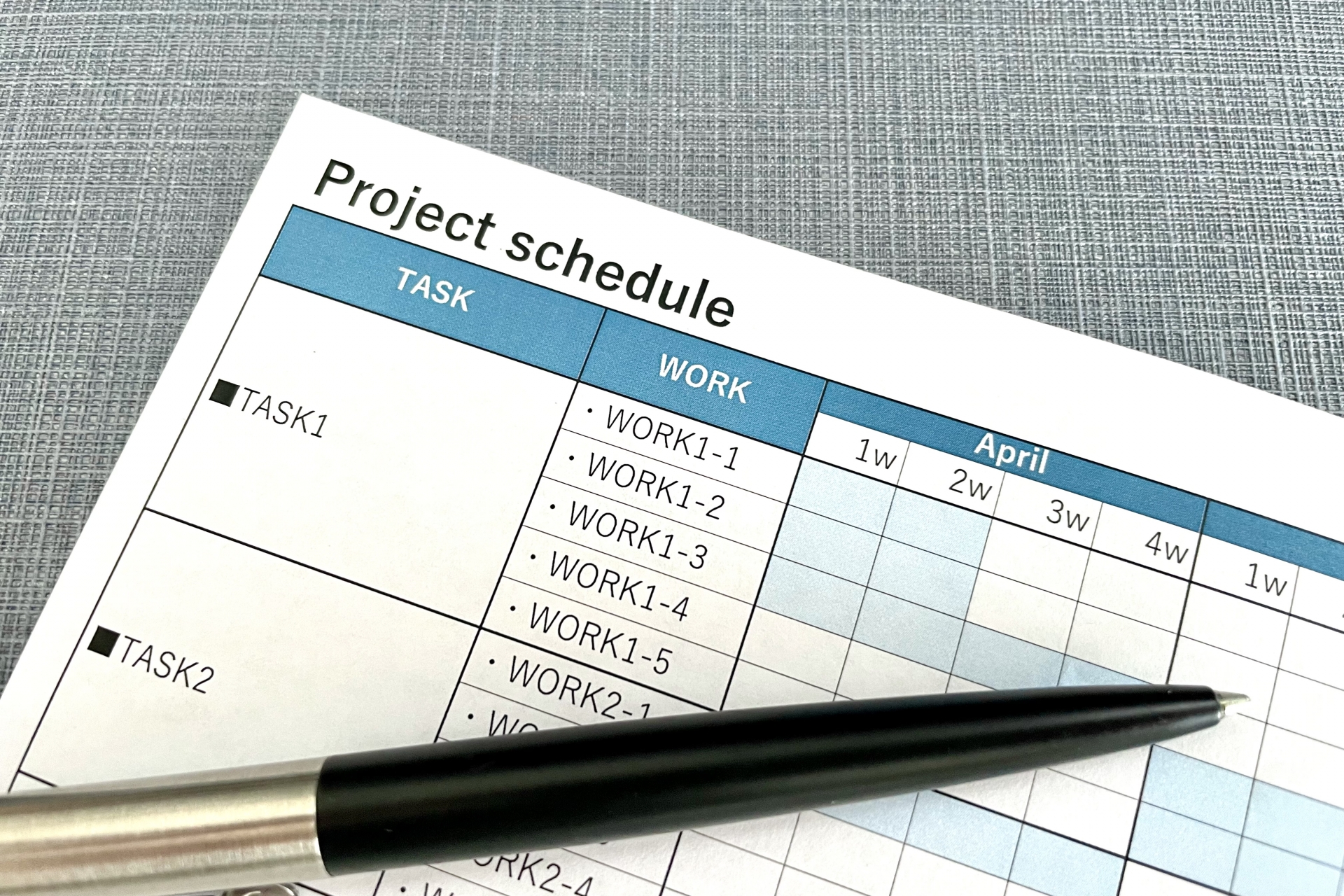

バーチャート工程表とは、縦軸に作業内容、横軸に時間軸を設定して、工事やプロジェクトの進捗を可視化する工程管理表の一種です。

バーチャートでは、各作業の開始日と終了日を横棒で示すことにより、全体のスケジュールや各作業の進行状況を一目で把握することができます。シンプルな設計で操作しやすく、作業項目の追加や期間の変更にも柔軟に対応できるため、現場での進捗確認や調整が効率的に行えます。

バーチャート工程表は、複数の担当者が関わる建設現場などでも情報共有がしやすく、認識のズレを防ぐコミュニケーションツールとしても効果的です。さらに、Excelなどの表計算ソフトを使って簡単に作成でき、現場の状況変化にも素早く対応できる点が特長です。バーチャート工程表とは、工事全体の流れや個々の作業期間を明確にし、工期の遅延を未然に防ぐための重要な管理手法です。

バーチャート工程表の特徴

バーチャート工程表は構造がシンプルで、縦軸に作業項目、横軸に時間を配置し、それにバーで工期を示す点が大きな特徴です。工程の開始日や終了日を視覚的に確認できるため、進捗管理が容易となります。

また、必要な項目が限定されているため作成の負担が軽く、工程管理の経験が浅い人でも取り組みやすい点も魅力です。工事名や作業名を明記するだけで作成でき、間違いやズレが起こりにくいことも支持される理由の一つです。

さらに修正や更新が簡単で、予定変更や遅延が発生した際も短時間で対応できます。一方で作業間の依存関係やクリティカルパスを示すことは難しく、複雑な工程管理には向かないという側面もあります。

バーチャート工程表とネットワーク工程表の違い

ネットワーク工程表は、作業同士の前後関係や依存関係を矢印や記号で示し、プロジェクト全体の流れや最重要経路を把握しやすいのが特徴です。これにより、どの作業が他の作業に影響を与えるか、遅延のリスクを明確にできます。

一方、バーチャート工程表は個々の作業を単純に時間軸に並べて示すため、作業間の関連性がわかりにくい構造です。このため、工期管理はしやすいものの、遅れが他の作業にどのように波及するか把握しづらいです。

そのため複雑な工程や多くの作業が絡み合う現場では、両者を併用して工程全体の理解と細かな進捗管理の両方を行うケースが多いです。ネットワーク工程表がリスク管理に優れ、バーチャートはスケジュールの見やすさに優れています。

バーチャート工程表とガントチャート工程表の違い

バーチャート工程表とガントチャート工程表は似た特徴を持ち、一見同じものと捉えられることもあります。しかし厳密には用途や表現方法に違いがあります。

ガントチャートは横軸に時間を取り、縦軸に作業を並べながら進捗率をバーで表し、作業全体の進み具合を把握するためのツールです。進捗管理に強く、完了度を数値で示すことも可能です。

一方、バーチャート工程表は作業ごとの所要期間をバーで示す点に重きがあり、作業の順序や進行度よりも日程管理に特化しています。言い換えれば、ガントチャートは「作業の進み具合を管理」し、バーチャートは「作業の期間の見える化」に特化しています。

実務では使い分けや併用が多く、作業の状況に合わせて最適な工程表を選ぶことが望ましいです。

<ガントチャート工程表テンプレートをダウンロードする>

バーチャート工程表を作成するメリット

バーチャート工程表を作成するメリットは以下のことが挙げられます。

工程全体を可視化できる

工程を表にまとめることで、全体の作業の流れや重なりが視覚的に整理されます。

実際の建設現場では、基礎工事・配筋・型枠・コンクリート打設といった工程がどの順番で、どのくらいの期間かかるのかが一目で把握でき、職人や協力会社との調整がしやすくなります。

スケジュール管理が明確になる

作業の開始日・終了日、作業期間がひと目でわかるため、期日管理がしやすくなり、遅延の早期発見と対策が可能になります。

たとえば、資材の納品時期と施工日がずれているときに、すぐに気づいて調整ができるため、ムダな待機や段取り直しを防げます。

関係者との認識を合わせやすくなる

誰が見ても分かるシンプルな図で工程を示すことで、施主・協力会社との情報共有がスムーズになり、認識のズレや誤解を防げます。

営業・監督・職人・外注業者など関わる人が多い現場では、口頭だけでの説明では食い違いが発生しやすいため、図にして提示することで共通認識を作れます。

作業の段取りが組みやすくなる

作業の順序や期間を明示することで、職人や現場担当者が事前に準備をしやすくなり、手戻りや無駄な待機時間を減らせます。

たとえば内装業者が入るタイミングを誤ると作業が前後してしまいますが、工程表があれば段取り良くスムーズに進行できます。

変更に柔軟に対応できる

予定の変更があっても、バーを移動・修正するだけで対応可能です。工程の見直しや再調整が短時間で行え、現場の混乱を最小限に抑えられます。

雨天などで外構工事が遅れた際にも、他の作業との兼ね合いをすぐに整理できるため、混乱なく工程を再構築できます。

バーチャート工程表のデメリット

反対に、バーチャート工程表のデメリットは以下のことが挙げられます。

作業間の関連性が分かりにくい

バーチャート工程表は、各作業を独立したバーで表すため、ある作業の遅れが次の作業にどう影響するかを把握しづらいという弱点があります。

たとえば、配管工事の遅れが内装工事にどれだけ影響するかが見えにくく、全体スケジュールの見通しが甘くなってしまうリスクがあります。

クリティカルパスが特定できない

クリティカルパス(工期に最も影響を与える重要な作業の流れ)が明示できないため、工期に対して特に注意すべき作業が不明確になります。

特に、工程に遅れが出た場合、「どこを死守すれば良いか」が判断できず、結果として現場全体の遅延につながる可能性があります。

複雑な工程には不向き

シンプルな構成が特徴のため、多くの作業が同時進行する複雑な現場では、管理が煩雑になりやすいです。

マンションや商業施設のように複数業種が絡む現場では、重複や抜け漏れが発生しやすく、工程表だけに頼るのは危険です。

現場任せになりやすい

工程のつながりが図式化されていないため、最終的に「どの作業を優先するべきか」の判断が現場任せになる傾向があります。

その結果、作業員の主観で判断されてしまい、施工ミスや段取りの悪さが生じることもあります。

他の工程管理手法との併用が必要

こうした特性を踏まえると、バーチャート工程表だけで全体を管理するのは難しい場面も多く、ガントチャートやネットワーク工程図との併用が必要になるケースがあります。

特に、公共工事や大規模案件では、発注者から詳細な工程管理を求められるため、バーチャートだけでは不十分とされることもあります。

バーチャート工程表の作成方法

バーチャート工程表を作成する際にはまず、工事全体のスケジュールをつかむことが肝心です。工期の開始日と終了日を明確に把握し、工程の全体像を見える化することで、各作業がどの位置にあるか把握しやすくなります。

次に、工事の各段階で必要な作業項目を洗い出します。作業の漏れやダブりを防ぐため、できるだけ細かく分けて明記することが重要です。こうして整理した作業群からスムーズに工程を組み立てられます。

作業項目ごとにかかる期間を確認し、具体的な工期を決定していきます。実務経験や過去のデータをもとに現実的な日数を割り当てることで、より実用性の高い工程表に仕上がります。

さらに、作業の順序や重なりを整理することも欠かせません。どの作業が先行し、どの作業が同時進行できるかを把握しておくことで、現場での効率的な作業調整に役立ちます。

最後に、これらの情報をExcelなどのツールに落とし込みます。表計算ソフトの利便性を活かし、バーの長さや配置を調整しながら作成すると分かりやすい工程表が完成します。日程変更にも対応しやすく、実務で重宝される方法です。

1:工事の全体スケジュールを確認する

工事全体のスケジュールを把握することは、バーチャート工程表作成の出発点として欠かせません。着工の日付から完成までの期間を明らかにし、主要なマイルストーンや納期を整理します。

この段階で全体の期間をざっくりと把握しておくことで、後に細かい各作業の調整や割り当てがしやすくなります。また、遅延や変更があった際の影響範囲を予測する基準にもなります。

スケジュールの大枠が定まれば、それに基づいて個々の作業を割り振ることができ、全体としてムダのない工程管理につながります。適切な時間配分を意識しながらスケジュールを設定することが重要です。

2:工事ごとの作業項目を洗い出す

各工事の細かな作業項目を洗い出すことで、実際の工程が見えやすくなります。作業内容を具体的にリストアップすることで、抜け落ちを防ぎ、全体の作業量を把握しやすくなります。

このとき作業の粒度は、現場の状況や管理の目的に合わせて適切に調整します。あまりに細かくしすぎると管理が煩雑になりますが、ざっくりしすぎると工程の管理漏れにつながります。

洗い出した作業項目は後の工程設計や進行管理の基礎資料となるため、関係者と情報を共有しながら進めることが望ましいです。現場の実態に即したリスト作成が肝心です。

3:作業項目に必要な期間を確認

洗い出した作業項目ごとに必要な期間を具体的に確認します。工事の経験や過去の実績、資材の搬入状況などを踏まえ、現実的な日数を割り当てることが求められます。

予定より少ない期間を設定すると進行遅れの原因になりかねません。逆に余裕を持ちすぎると工期が延び、コスト増につながります。適切な期間設定は品質や安全性にも影響を与えます。

なお、天候の影響や資材の納入遅れなど外的要因も考慮に入れて期間を見積もることが、より信頼性の高い工程表を作成するポイントです。

4:作業の前後関係・重なりを整理する

作業間の前後関係や重なりの整理は、効率的な工程管理の基礎です。どの作業が完了してから次の作業に移るのか、またはどの作業を同時に進められるかを整理します。

作業同士の依存関係を明らかにすることで、遅延が波及するリスクを抑えたり、無駄な待機時間を減らしたりすることが可能です。これにより現場全体の作業効率が向上します。

この段階では細かな調整や関係者との協議が重要となり、作業の重複が当初の想定と異なる場合にはスケジュールの見直しも検討します。柔軟な対応力が求められます。

5:工程表に落とし込む(Excelなど)

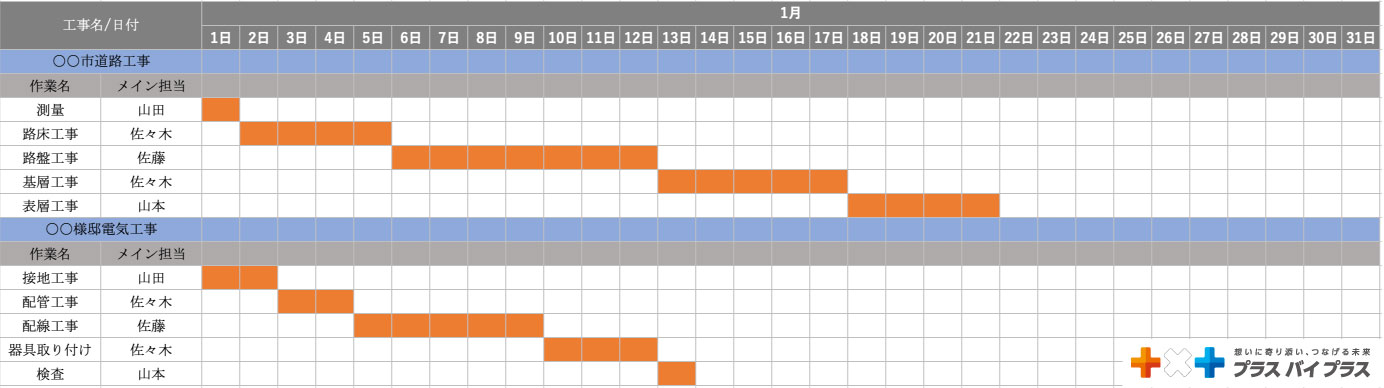

整理した情報をもとにバーチャート工程表をExcelなどの表計算ソフトへ反映します。縦軸に作業項目、横軸に時間軸を設定し、各作業の期間をバーで表現して視覚化します。

xcelの機能を使えば、バーの長さや開始日を簡単に調整でき、変更のたびに全体のスケジュールを見直しやすくなります。色分けなどの工夫を加えれば、より見やすく理解しやすい工程表になります。

組織内での共有や修正履歴の管理にも役立ち、情報の透明化が促進されます。こうしたツールを活用することで工程管理の効率化が図れます。

バーチャート工程表の注意点

バーチャート工程表を活用する際には、作業間の関係性が分かりにくい点に注意が必要です。単純に作業と期間を並べる形式のため、ある作業の遅延が他の作業にどのような影響を与えるかが明確になりません。これにより、工程全体のリスクを適切に把握しにくい場面が生じることがあります。

また、複雑な工程や多くの作業が同時に進行する現場では、バーチャートの管理が煩雑になりやすい傾向があります。こうした場合は、ほかの工程管理手法と併用して遅延リスクやクリティカルパスの特定を補うことが望ましいです。

さらに、工程表の更新や修正時には、関係者間での情報共有が不可欠です。進捗状況の変動をタイムリーに反映し、誤った認識や行き違いを防ぐことが現場全体のスムーズな進行に寄与します。工程管理の全体像をつかんだ上で、バーチャートの特徴を理解しながら適切に活用することが肝要です。

まとめ

バーチャート工程表は、工事やプロジェクトの作業と期間を視覚的に表示することで、スケジュール管理を簡易にするツールです。作成の手軽さや進捗の把握のしやすさが特長で、多くの現場で活用されています。

しかし、作業間の関連性やクリティカルパスを把握しにくいため、複雑な工程や多人数の現場ではネットワーク工程表など他の管理手法との併用が効果的です。適材適所で使い分けることがスムーズな工程管理につながります。

作成時には工事全体のスケジュールや作業項目、期間、前後関係をしっかり整理し、Excelなどのツールを使って見やすくまとめることが重要です。柔軟に修正が可能なため、変化に迅速に対応しやすい点も大きなメリットとなります。

全体の流れを把握したうえでバーチャート工程表の特徴を活かし、適切なタイミングで更新や調整を行うことで、現場の作業効率とコミュニケーションが向上します。現場管理の基礎として押さえておきたい作業管理手法といえます。

<ガントチャート工程表テンプレートをダウンロードする>

工事の状況や収支をリアルタイムで把握するなら「要 〜KANAME〜」

現場ごとの進捗や収支を「なんとなくの感覚」で判断していませんか?

「要 〜KANAME〜」なら、工事ごとの原価や利益、進捗状況をリアルタイムで見える化。データは自動で集計され、経営判断に必要な情報をすぐに確認できます。

・工事台帳に情報を集約し一元管理!

・工事ごと状況や収支をリアルタイムに把握!

・労務費は日報から自動で人工計算!

・作成した見積や注文書を一覧で視える化

よくある質問

Q1. バーチャート工程表とガントチャートの違いは?現場ではどう使い分ければいいですか?

A. どちらも作業を横棒で示す工程表ですが、ガントチャートは進捗率や遅延状況を管理するのに優れており、進捗管理に向いています。一方、バーチャートは各作業の所要期間や日程を見える化することに特化しており、スケジュール全体の把握に便利です。現場では「日程共有や段取り確認=バーチャート」「進捗管理=ガントチャート」と目的に応じて使い分けるのが実務的です。

Q2. ネットワーク工程表(CPM)との違いは?併用した方が良い場面はありますか?

A. ネットワーク工程表は作業間の依存関係を明確に示し、工期に直結するクリティカルパスを把握できます。バーチャートはシンプルで見やすい反面、依存関係や重要経路を示しにくい特徴があります。大規模工事や複雑な工程では、リスクや重要経路をネットワーク工程表で確認しつつ、現場配布や情報共有にはバーチャートを使う、といった併用が効果的です。

Q3. Excelでバーチャート工程表を作るときのコツは?

A. 作成の流れは「①全体工期の把握 → ②作業項目の洗い出し → ③所要期間の設定 → ④前後関係の整理 → ⑤Excelでバーに落とし込む」です。見やすさの工夫としては、担当別の色分け、休業日の網掛け、今日線の表示、変更履歴の記録などが挙げられます。また、定期的に更新ルールを決めておくことで、遅延が発生しても迅速に対応できます。